「録音した音声に入った『サー』というノイズ、どうにかならないかな…」

「ノイズ除去を試したら、逆に声がこもって聞き取りにくくなった…」

このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

無料の高機能ソフトAudacityを使えば、気になるノイズをきれいに除去できますが、設定を間違えると音質が劣化しやすいのが難点です。

しかし、ご安心ください!

本記事では、Audacityを使った基本的なノイズ除去の3ステップから、よくある失敗「声のこもり」を防ぐプロの技まで、誰でもわかるように徹底解説します。

この記事を読めば、あなたの音声コンテンツのクオリティは格段にアップしますよ!

▼ この記事で分かること

- Audacityを使った基本的なノイズ除去の3ステップ

- 「サー」「プチプチ」といった原因別のノイズ除去方法

- ノイズ除去で声がこもる・音質が劣化する問題の解決策

- Audacityの限界とAIでさらに高音質を目指す方法

Wondershare FilmoraのAIノイズ除去は、風音・キーボード音・残響(リバーブ)・ハム/ヒスなどの背景雑音を自動で抑え、会話やナレーションをクリアに仕上げます。ローカル処理のため圧縮劣化やプライバシー面の不安を抑えつつ、編集~書き出しまでを同一ツールで完結できます。:

Filmoraでできること

- 風・キーボード・リバーブ・ハム・ヒスなどの背景ノイズを自動除去し、声を際立たせる。

- 強度スライダーで調整しながら試聴でき、最適な除去量を素早く決定。

- AI音声補正でスピーチの明瞭度を向上し、聞き取りやすい音に。

- ローカル処理で圧縮劣化なし&機密コンテンツも安心。

- 音楽・効果音・ダイアログのマルチトラック調整まで一括で行えるオールインワンワークフロー。

目次

Part1. まずは基本から!Audacityノイズ除去の3ステップ

早速ですが、Audacityで最も基本的なノイズ除去の方法を3つのステップで解説します。

後ほど解説しますがこの手順は、音声全体の背景に乗ってしまっている「サー」というような継続的なノイズ(ホワイトノイズ)に特に効果的です。

流れとしては、最初にAudacityへ「これが除去したいノイズだよ」と教え、次にそのノイズを音声全体から取り除くというイメージになります。

この基本操作をマスターするだけで、あなたの音声は格段にクリアになりますよ!

Step1. ノイズ部分を選択し「ノイズプロファイルを取得」

最初に、除去したいノイズだけの部分をAudacityに学習させます。

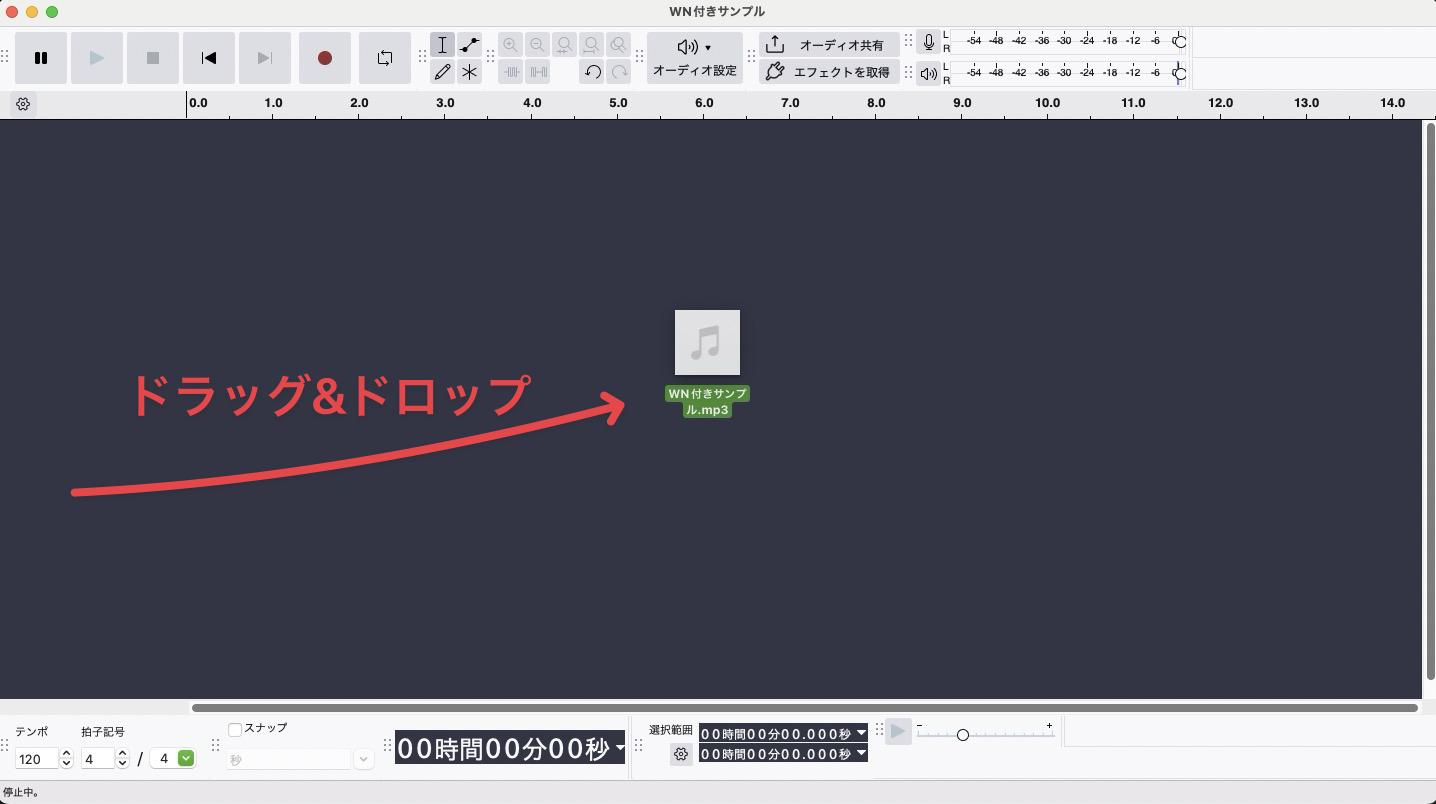

まずは編集したい音声ファイルをドラッグ&ドロップでインポートします。

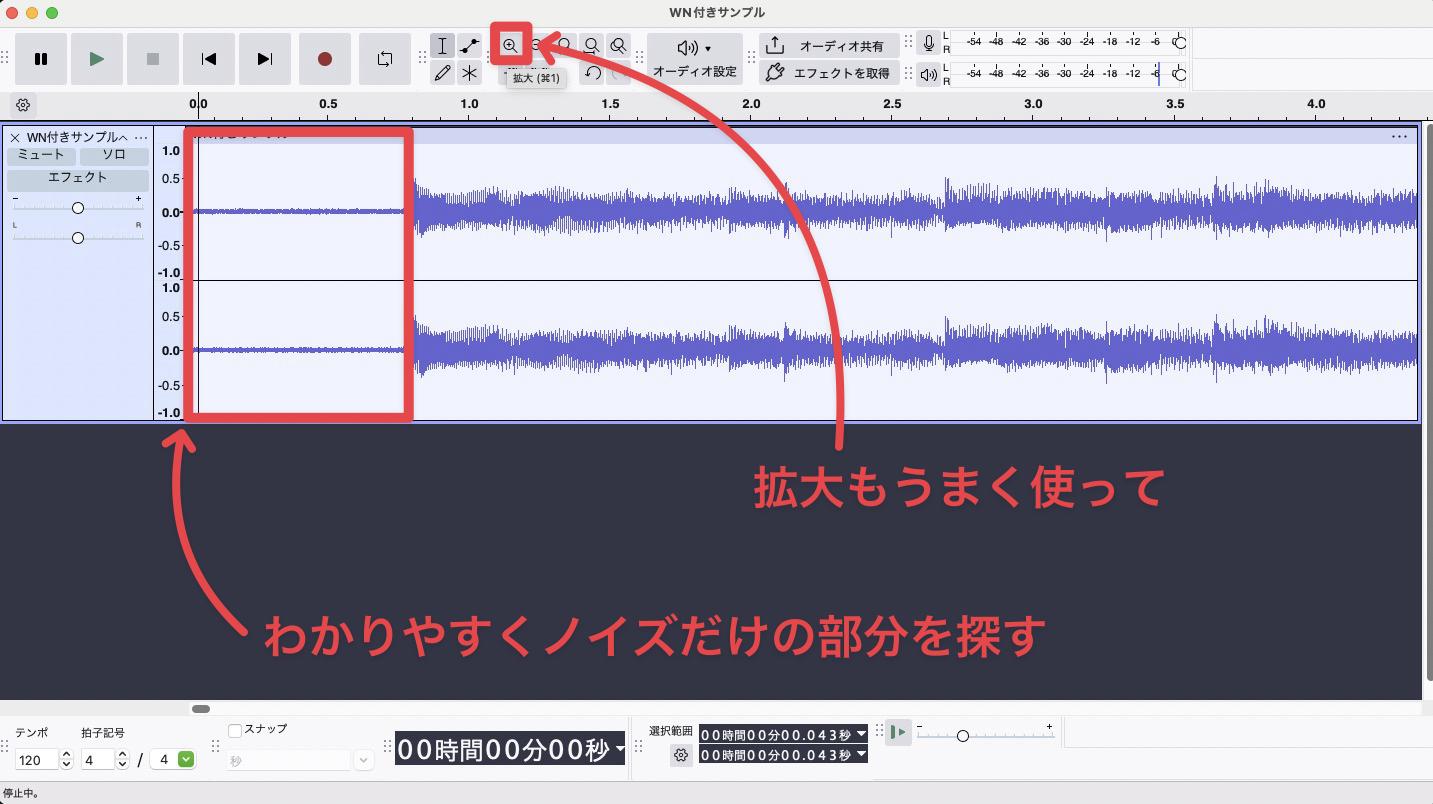

この際、マウスのドラッグ操作で、音声が入っておらず、背景ノイズだけが録音されている箇所を可能なら2〜3秒(もっと短くてもOKですが)ほど選択してください。

録音の最初や最後の無音部分を選ぶのがおすすめです。

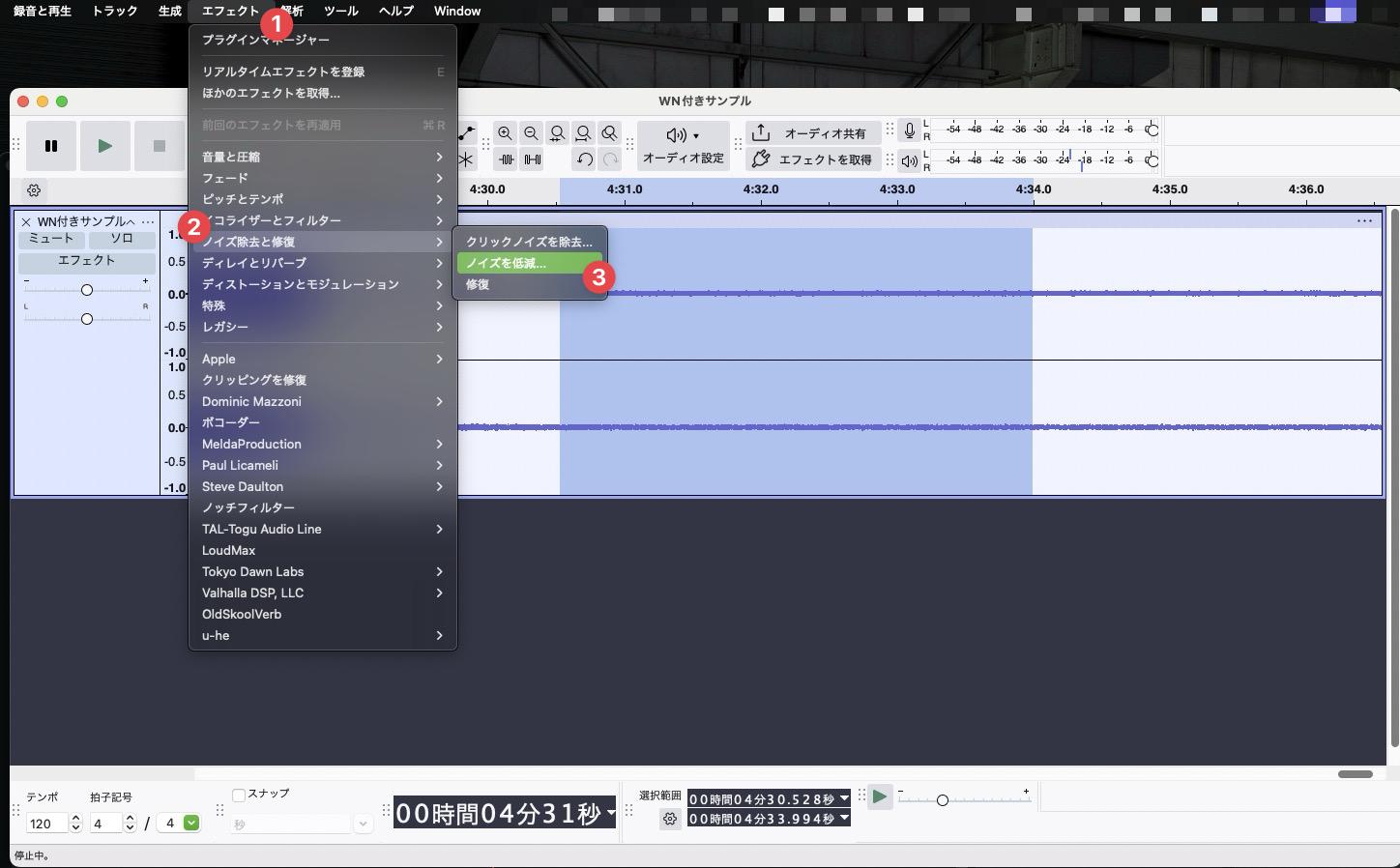

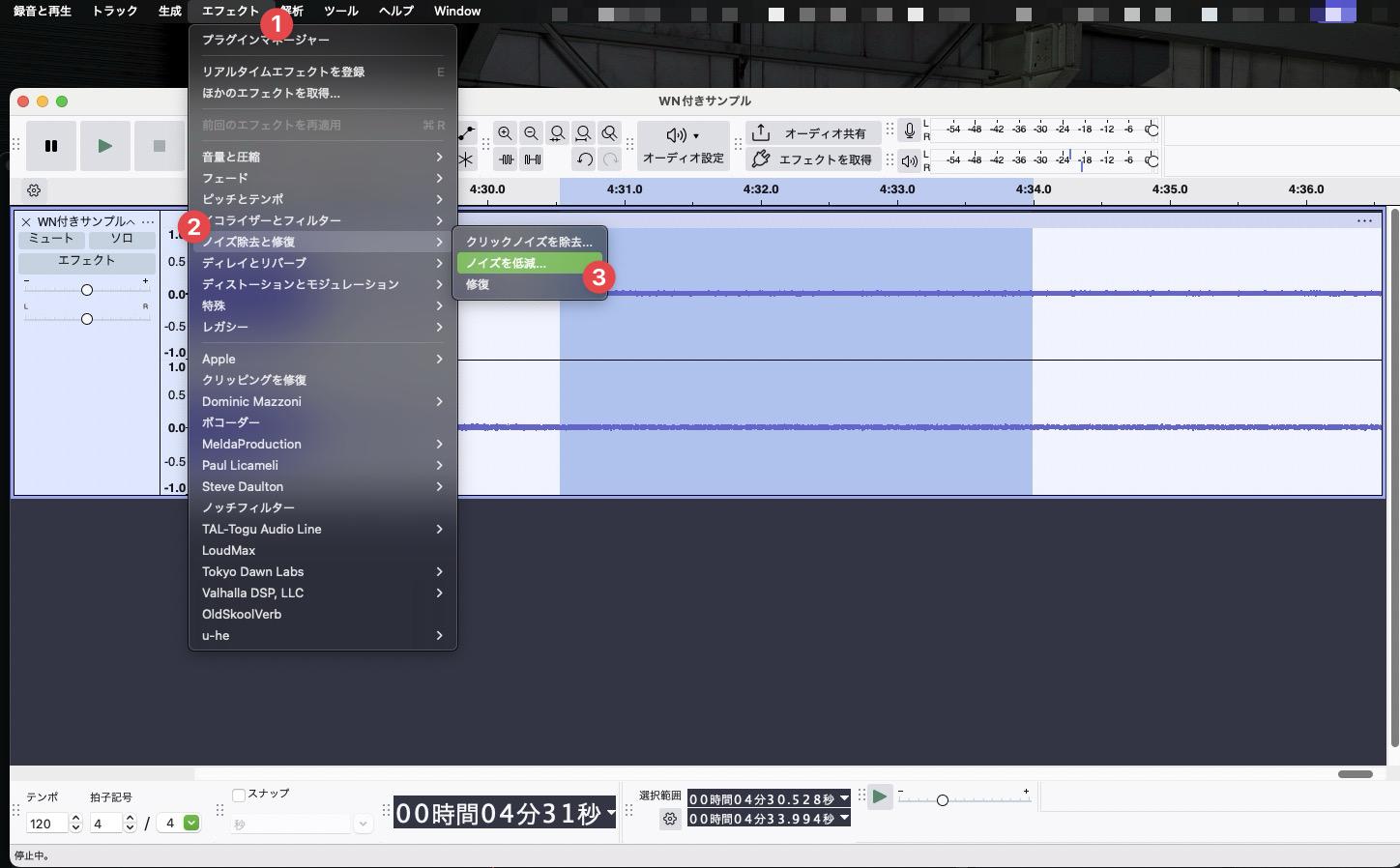

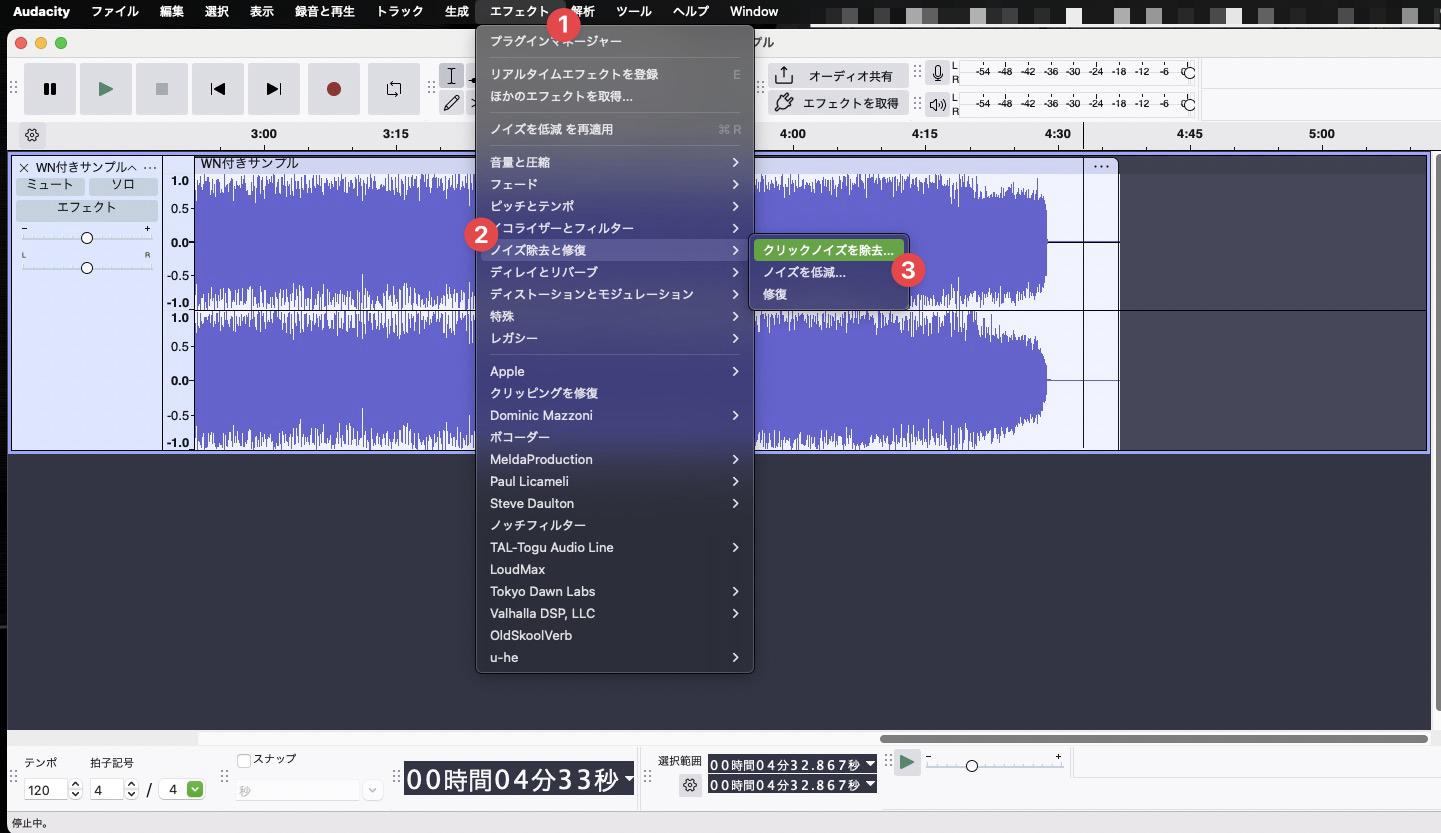

選択できたら、画面上部のメニューバーから[エフェクト]→[ノイズ除去と修復]→[ノイズの低減]の順にクリックします。

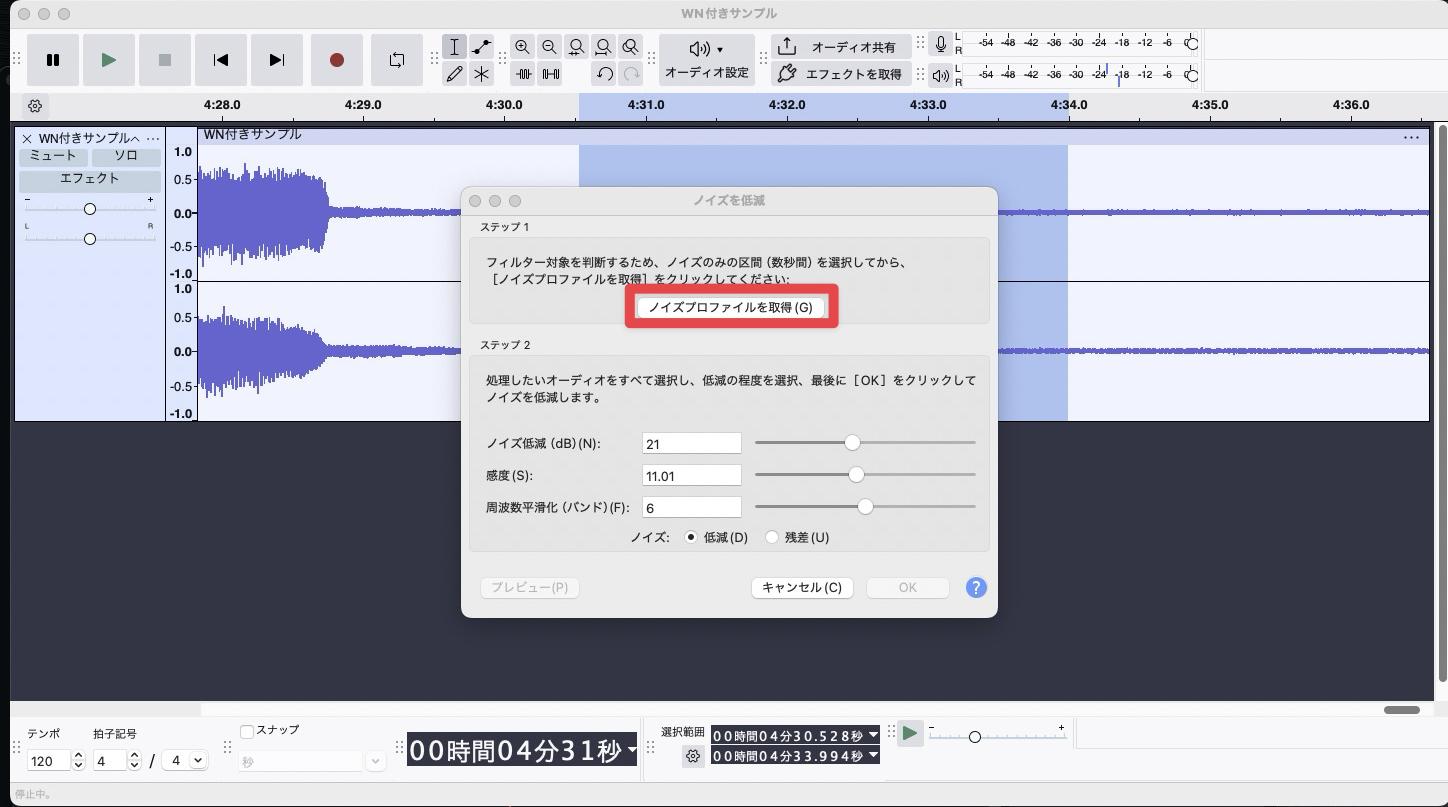

表示されたウィンドウで[ノイズプロファイルを取得]ボタンを押します。

これで、Audacityが「除去すべきノイズのパターン」を記憶しました。

Step2. 音声全体を選択し「ノイズの低減」を適用

次に、先ほど取得したノイズプロファイルを音声全体に適用します。

キーボードの「Ctrl + A」(Macの場合は「Cmd + A」)を押して、音声トラック全体を選択状態にしてください。

その状態で、再度メニューバーから[エフェクト]→[ノイズ除去と修復]→[ノイズの低減]をクリックします。

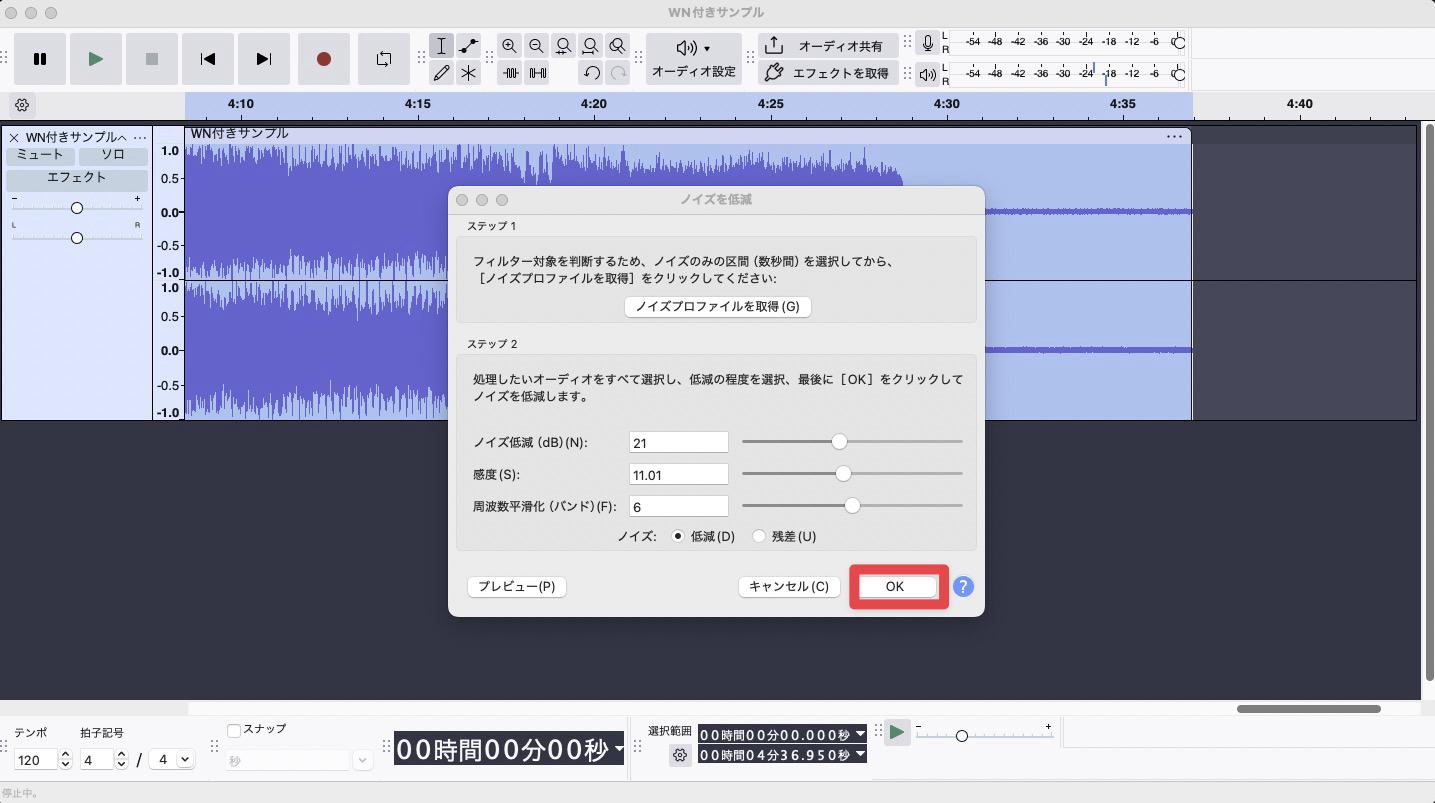

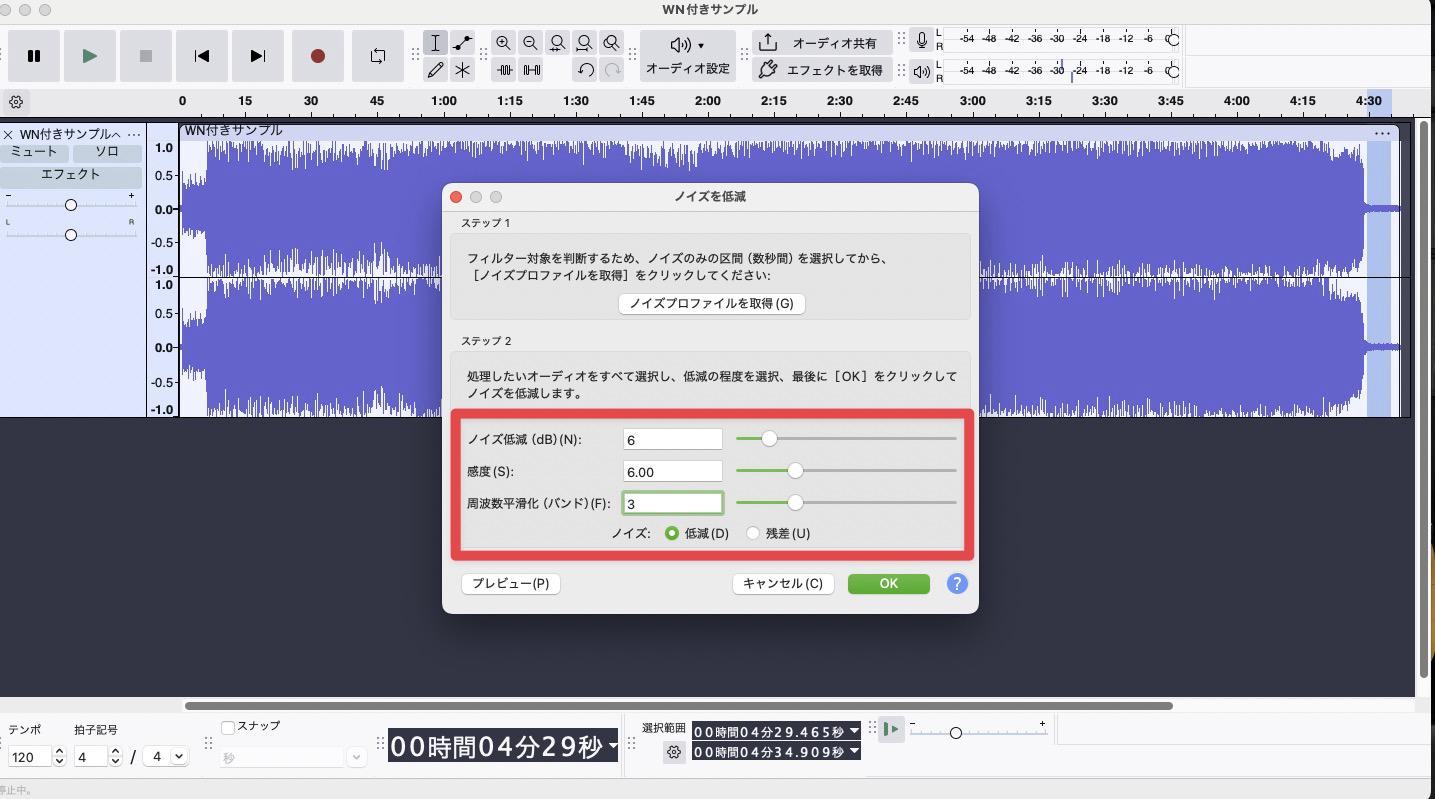

すると、先ほどとは違い、パラメータを調整する画面が表示されます。

まずはデフォルト設定のままで問題ありませんので、[OK]を押して次のステップに進みましょう。

Step3. プレビューで確認し、問題なければ「OK」をクリック

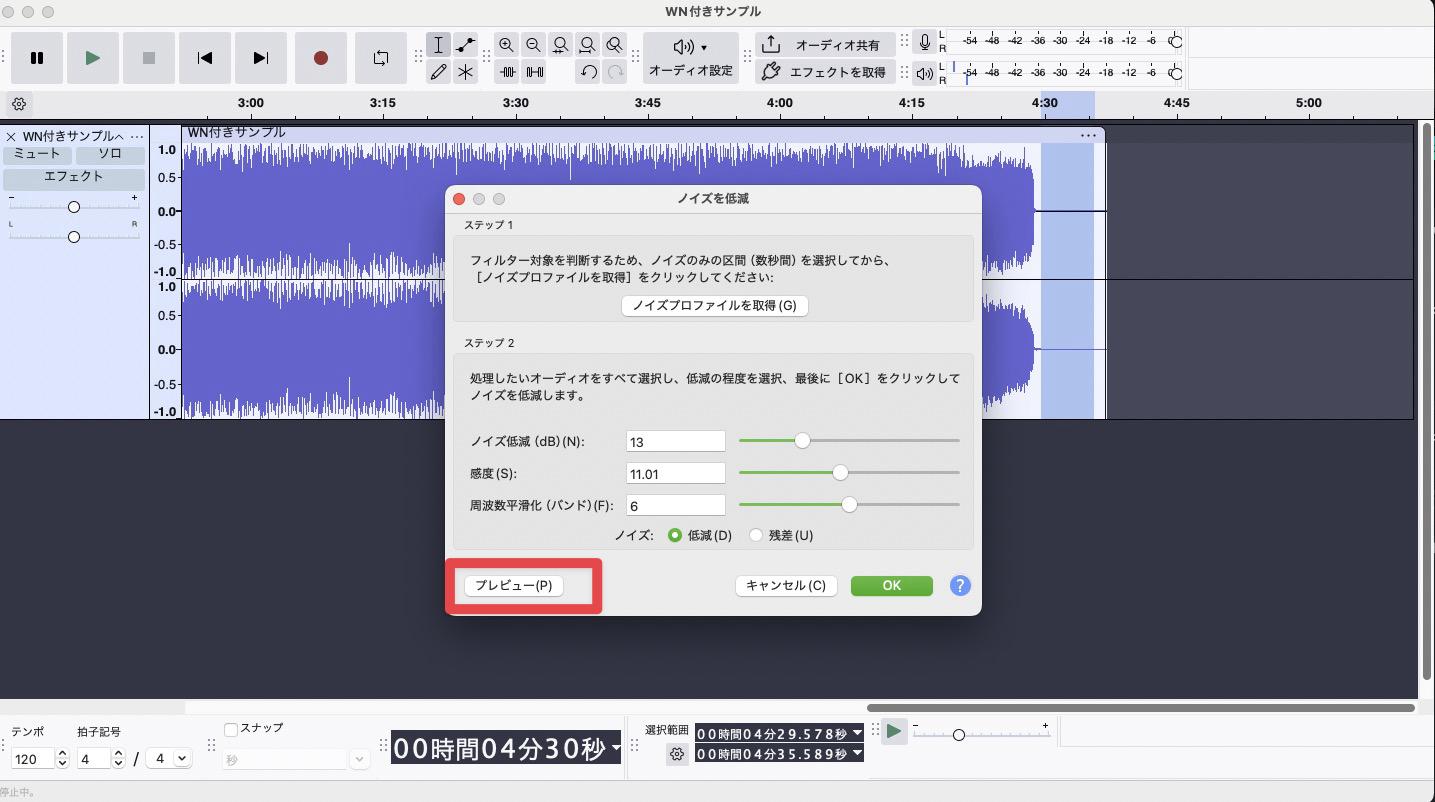

最後に、ノイズ除去を適用した後の音声がどう変化したかを確認します。

ウィンドウ内の[プレビュー]ボタンを押すと、処理後の音声を試聴できます。

ここで、ノイズがきれいに消えているか、そして肝心な声が不自然にこもったり、歪んだりしていないかをしっかりチェックしてください。

問題がなければ、[OK]ボタンをクリックして処理を確定させます。

もし結果が気に入らなければ、[閉じる]を押してStep1に戻り、設定を調整し直しましょう。

関係記事: 【映像/音声対応】PremiereProのノイズ除去方法|全工程写真付きで初心者も安心

Part2.【原因別】Audacityで特定のノイズを消す方法|サー・プチプチ・リップノイズ

Part1で解説した「ノイズの低減」は万能ではありません。

実は、ノイズには様々な種類があり、その原因によって最適な除去方法が異なります。

本章では、さらに一歩踏み込んで「サー」「プチプチ」「リップノイズ」という代表的な3つのノイズに焦点を当て、それぞれの原因に合わせたAudacityの専門的な機能と使い方を解説します。

これを使いこなせば、あなたの音声編集スキルはさらにレベルアップしますよ!

2-1. 「サー」「ジー」という継続的な背景ノイズ(ホワイトノイズ)の除去

マイクやエアコン、PCのファンなどから発生する「サー」「ジー」といった継続的な背景ノイズには、Part1で紹介した「ノイズの低減」エフェクトが最も効果的です。

このタイプのノイズは、音声全体にわたって均一に存在しているため、「ノイズプロファイル」を取得してパターンを学習させる手法が綺麗にハマります。

重要なのは、人の声や他の音が入っていない、純粋なノイズ部分を見つけてプロファイルとして取得することです。

そのため、録音を開始する際に数秒間の無音区間を設けておくと、この作業が非常にスムーズになります。

2-2. 「プチプチ」「パチパチ」という瞬間的なノイズ(クリックノイズ)の除去

レコードのホコリや、オーディオインターフェースの不具合などで発生する「プチプチ」「パチパチ」という短い突発的なノイズ。

これらはクリックノイズと呼ばれ、「ノイズの低減」ではうまく除去できません。

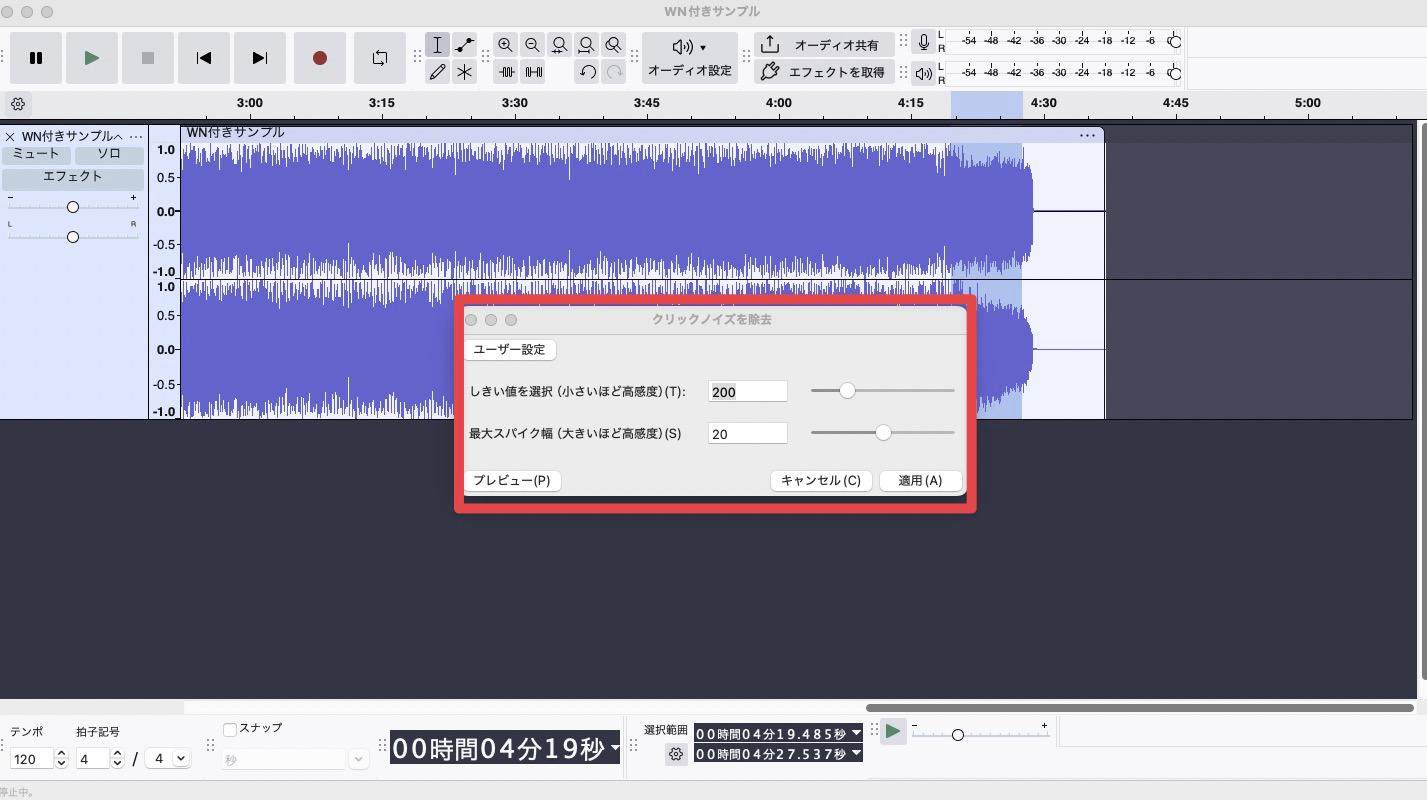

このような瞬間的なノイズには「クリックノイズの除去」という専用エフェクトを使用するのが正解です!

操作手順

- 除去したい範囲の音声を選択します。

- メニューバーから[エフェクト]→[ノイズ除去と修復]→[クリックノイズの除去]を選択してください。

- 表示されるウィンドウで、まずはデフォルト設定のまま[適用]をクリックしてみましょう。

ほとんどの場合、これだけで気になるクリックノイズが軽減されるはずです。

もしノイズが残る場合は、設定画面の「しきい値」の数値を少し下げてみてください。

ただし、下げすぎると音声のアタック感まで失われてしまう可能性があるので、必ずプレビューで確認しながら慎重に調整しましょう。

2-3. 口元の「ペチャ」という不快な音(リップノイズ)の除去

ナレーションやポッドキャストなどで特に気になるのが、口を開閉する際に鳴る「ペチャ」「クチャ」といったリップノイズです。

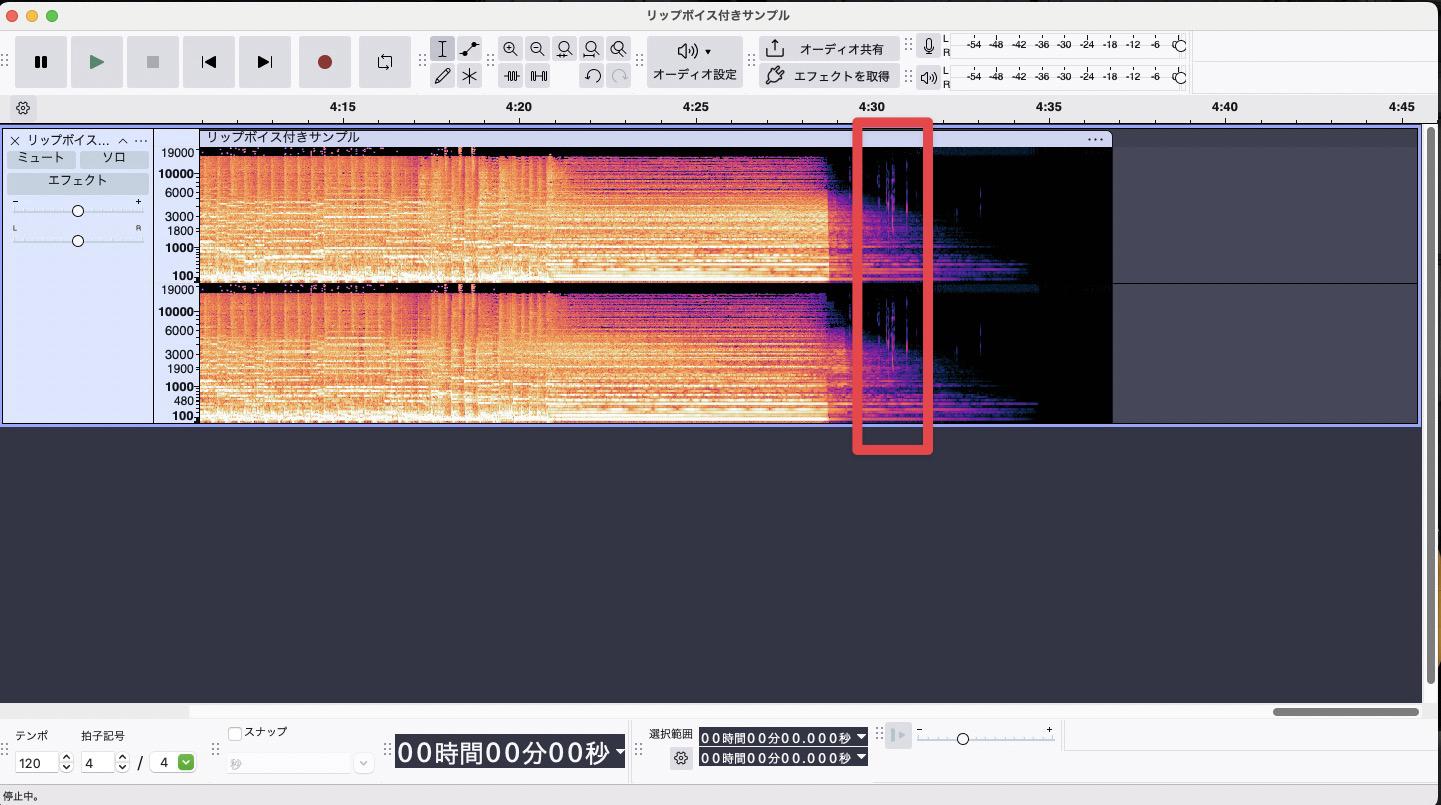

これを除去する最も確実で高精度な方法は、音を目で見て直接編集する「スペクトル編集」です。

少し上級者向けのテクニックですが、マスターすればプロのようなクオリティに仕上げられます!

スペクトル編集の手順

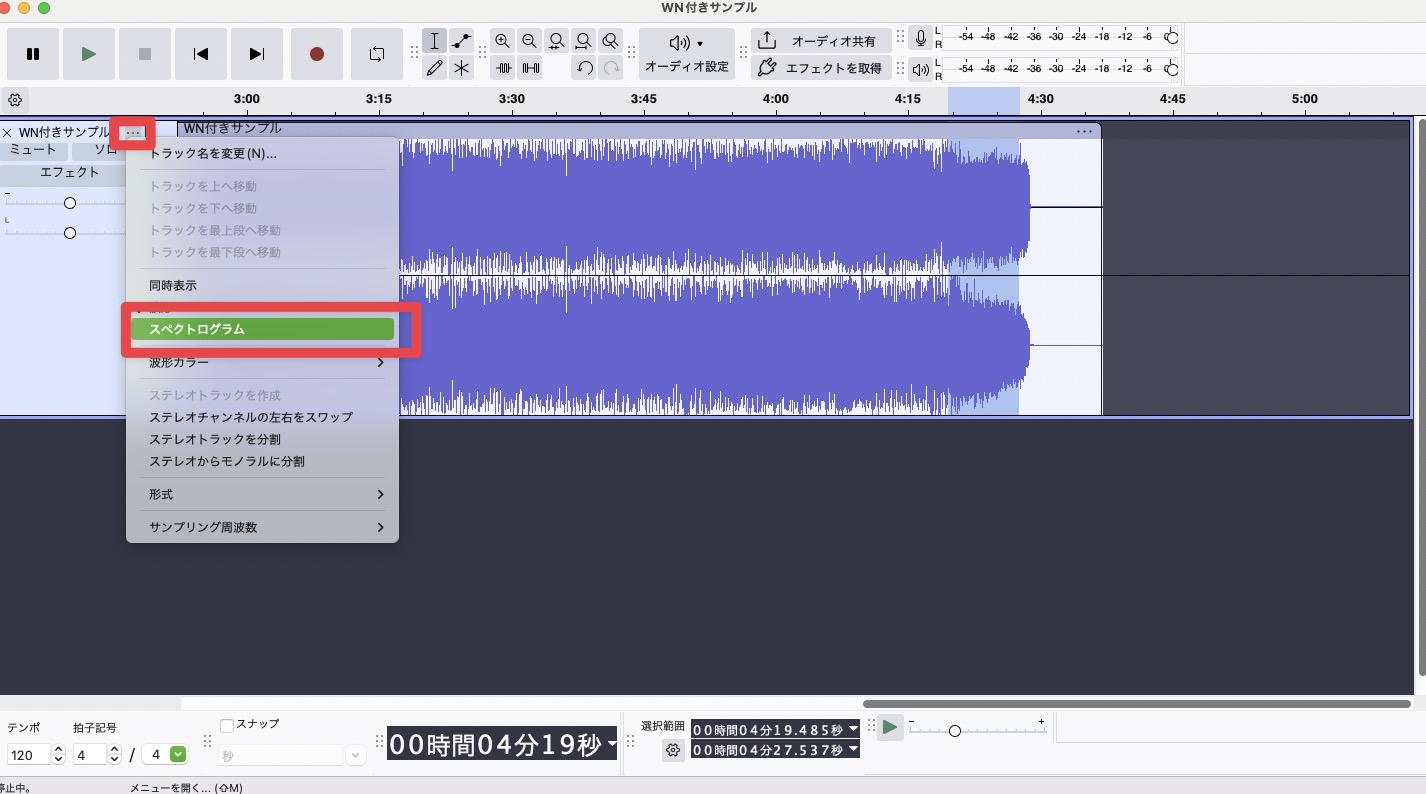

- タイムラインのトラック名の横にある[…]をクリックし、表示を[波形]から[スペクトログラム]に切り替えます。

- スペクトログラム表示では、音が周波数ごとに色分けされて表示されます。リップノイズは、縦に伸びる明るい線として現れることが多いです。

- マウスでその明るい線(リップノイズ)だけを正確に囲むように選択します。

- 選択した状態で、キーボードの「Ctrl + L」(Macの場合は「Cmd + L」)を押すと、その部分だけを無音化できます。

リップノイズを除去する方法としては、上記の他にも

・他の波形をコピーして上書きする

・ノイズ部分だけをデリートする

・[エフェクト]>[修復]の適用

等がAudacityには用意されています。ここまでの応用でどれも簡単に実現できるので、音源の種類によって使い分けましょう!

関係記事: ヒスノイズが入る原因は?対策や編集方法まで徹底解説!

Part3. 声がこもる・音質が劣化する問題の解決策【Audacity】

Audacityでノイズ除去を試した多くの方が直面する最大の壁、それが「声のこもり」です。

せっかくノイズを消せても、肝心の音声が聞き取りにくくなっては意味がありませんよね。

本章では、なぜ声がこもってしまうのか、その仕組みを解き明かし、音質劣化を防ぐための具体的なパラメータ設定のコツを徹底解説します。

この章を読めば、あなたはノイズ除去の失敗を乗り越え、クリアな音質とノイズの無さを両立できるようになるはずです!

3-1. なぜ声がこもる?ノイズ除去で音質が劣化する仕組み

結論から言うと、声がこもる原因は「ノイズと一緒に、声の重要な成分まで削り取ってしまっているから」です。

Audacityのノイズ除去は、指定されたノイズの周波数パターンによく似た音を、音声全体から探し出して引き算する仕組みで動いています。

しかし、例えば人の声にも、背景ノイズとよく似た周波数の成分は含まれています。

そのため、ノイズ除去の設定が強すぎると、Audacityはそれらを「ノイズの仲間」だと判断し、声の自然な響きや明瞭さまでも一緒に消し去ってしまうのです。

これが、いわゆる「声がこもる」「音が痩せる」といった音質劣化の正体です。

3-2. 音質劣化を防ぐ「ノイズの低減」パラメータ設定のコツ

音質劣化を防ぐ鍵は、「ノイズの低減」ウィンドウに表示される3つのパラメータを適切に設定することにあります。

やみくもに数値を上げ下げするのではなく、それぞれのパラメータが持つ意味を理解し、うまくバランスを取ることが重要です。

推奨設定値の紹介

まずは、多くの音声で効果を発揮しやすい、おすすめの初期設定値を紹介します。

何から試せば良いか分からない方は、まず以下の数値を入力してプレビューを聞いてみてください。

| パラメータ | 推奨初期値 | 役割 |

| ノイズの低減 (dB) | 6~12 dB | ノイズをどれだけ小さくするかの量 |

| 感度 | 6.00 | どこまでをノイズと判断するかの敏感さ |

| 周波数平滑化 (band) | 3 bands | 処理を滑らかにし、不自然な音の発生を防ぐ |

調整のポイント

初期設定でうまくいかない場合は、更に以下のポイントを参考に微調整していきましょう。

重要なのは、一度に全ての数値を大きく動かすのではなく、一つずつ変更してはプレビューで確認する、という作業を繰り返すことです。

ノイズの低減 (dB)

数値を上げるほど:ノイズ除去効果は強くなりますが、声がこもりやすくなります。

数値を下げるほど:音質は自然になりますが、ノイズが残りやすくなります。

調整のコツ:まずは「6dB」あたりから始め、ノイズがまだ気になる場合に少しずつ(2dBずつなど)上げていくのがおすすめです。最大でも12dB程度に留めておくのが無難でしょう。

感度

数値を上げるほど:より多くの音をノイズと認識するため、除去効果は高まりますが、声へのダメージも大きくなります。

数値を下げるほど:声への影響は少なくなりますが、微妙なノイズを取りこぼしやすくなります。

調整のコツ:この数値はあまり動かさず、基本は「6.00」のままでOKです。もし声のこもりが酷い場合は、少し下げてみてください。

周波数平滑化 (band)

数値を上げるほど:処理が滑らかになり、アーティファクト(キュルキュルというような不自然な音)の発生を抑えられますが、声の輪郭がぼやけることがあります。

数値を下げるほど:声の輪郭はハッキリしますが、アーティファクトが発生しやすくなります。

調整のコツ:「1〜3」の範囲で調整するのがおすすめです。不自然な機械音のようなものが聞こえる場合に、この数値を少し上げてみましょう。

関係記事:【音声/映像対応】MP4動画ノイズを除去できるソフト5選!【2025最新】

Part4. Audacityのボーカル抽出はAIプラグインが新常識【2025年最新】

以前のバージョンのAudacityには、楽曲からボーカルを分離する「ボーカルの低減と分離」という機能が標準搭載されていました。

しかし、現在のバージョンではこの機能は削除されています。

本章では、なぜこの機能がなくなったのか、そしてそれに代わる現在の主流な方法である「AIプラグイン」を使った高精度なボーカル抽出方法を簡潔にご紹介します。

4-1. なぜ従来のボーカル抽出機能はなくなったのか?

結論から言うと、従来の機能は「精度が低く、実用的ではなかったから」です。

旧機能は、ステレオ音源の中央の音を単純に引き算する仕組みに頼っていたため、多くの楽曲でうまくボーカルを分離できず、成功しても音質が大きく劣化するという問題を抱えていました。

近年のAIによる音源分離技術の目覚ましい進化を受け、Audacityも旧式の機能を提供するのをやめ、より高品質なAIプラグインをユーザーが個別に追加して利用する方針へと転換したようです。

4-2. AIプラグインでボーカルを分離する最新の方法

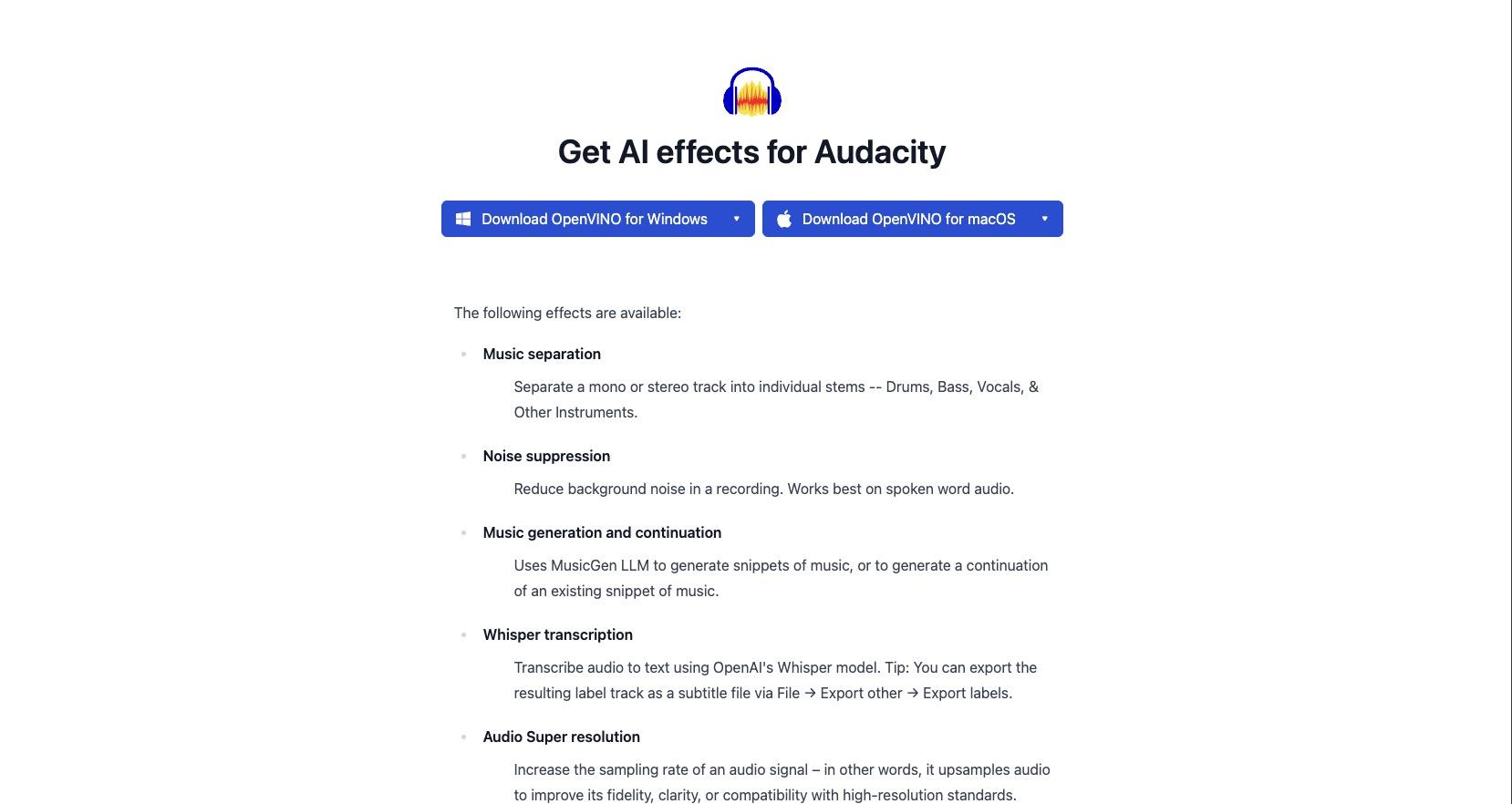

現在、Audacityで高精度なボーカル抽出を行うには「OpenVINO AI Effects」などのAI技術を活用した外部プラグインを導入するのが一般的です。

これらのプラグインを導入することで、AudacityはAIの力を手に入れ、見違えるほどクリーンにボーカルと伴奏を分離できるようになります。

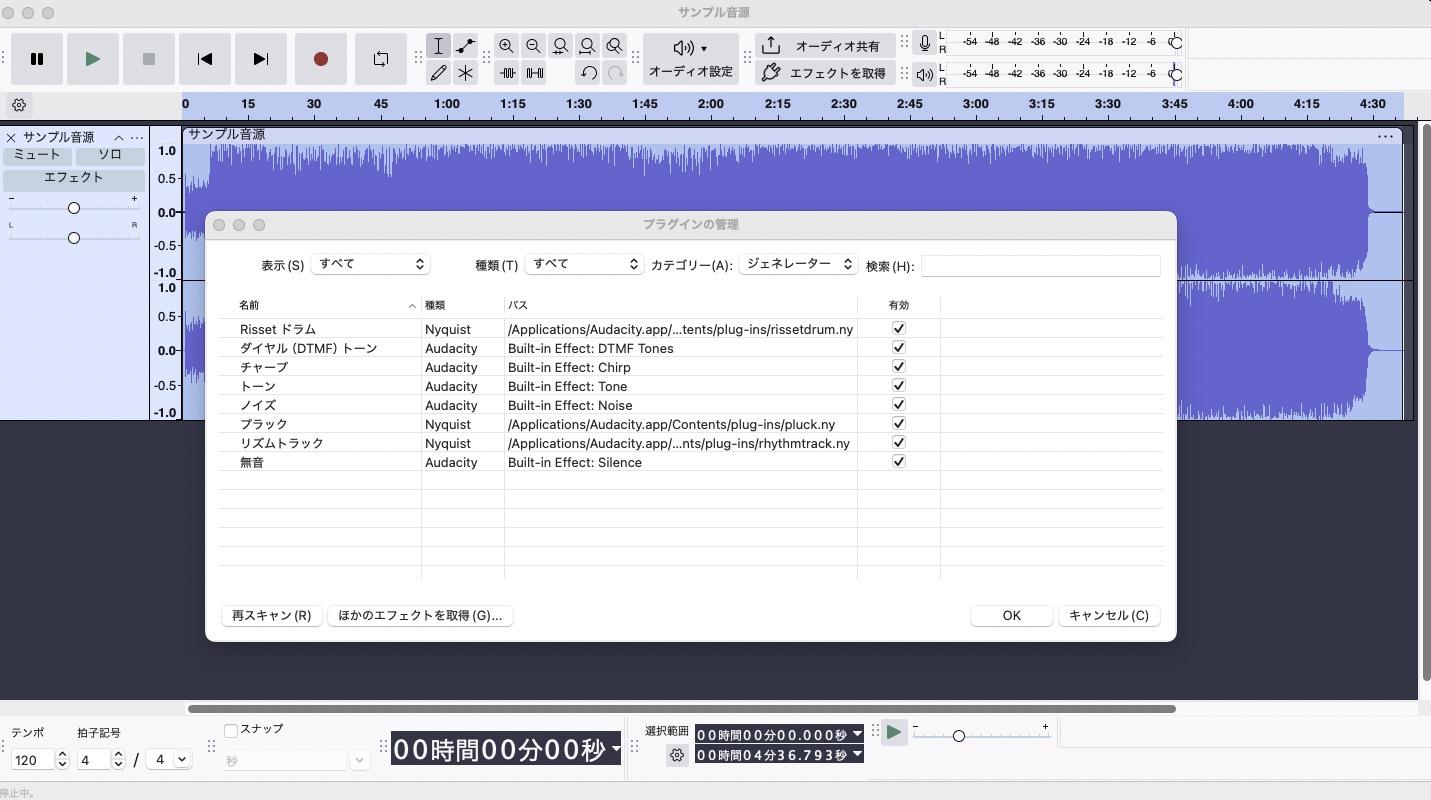

Step1. AudacityにOpenVINOを導入する

まず、「OpenVINO」(Linuxは現状なし)を、PCにインストールします。

![[Music Separation]をインストール](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/2177/audacity-noise-removal-15.jpg)

[Music Separation]をインストールしておけばOKです!

他のモデルに関しては、それぞれ

・Whisper - 音声認識・文字起こし用

・Noise Suppression - ノイズ除去用

・Audio Super Resolution - 音質向上用

・MusicGen - 音楽生成用

となっています。

用途に合わせて、ストレージの許す範囲でインストールしましょう。

基本的にはインストールすれば、自動的にAudacityに追加されます。

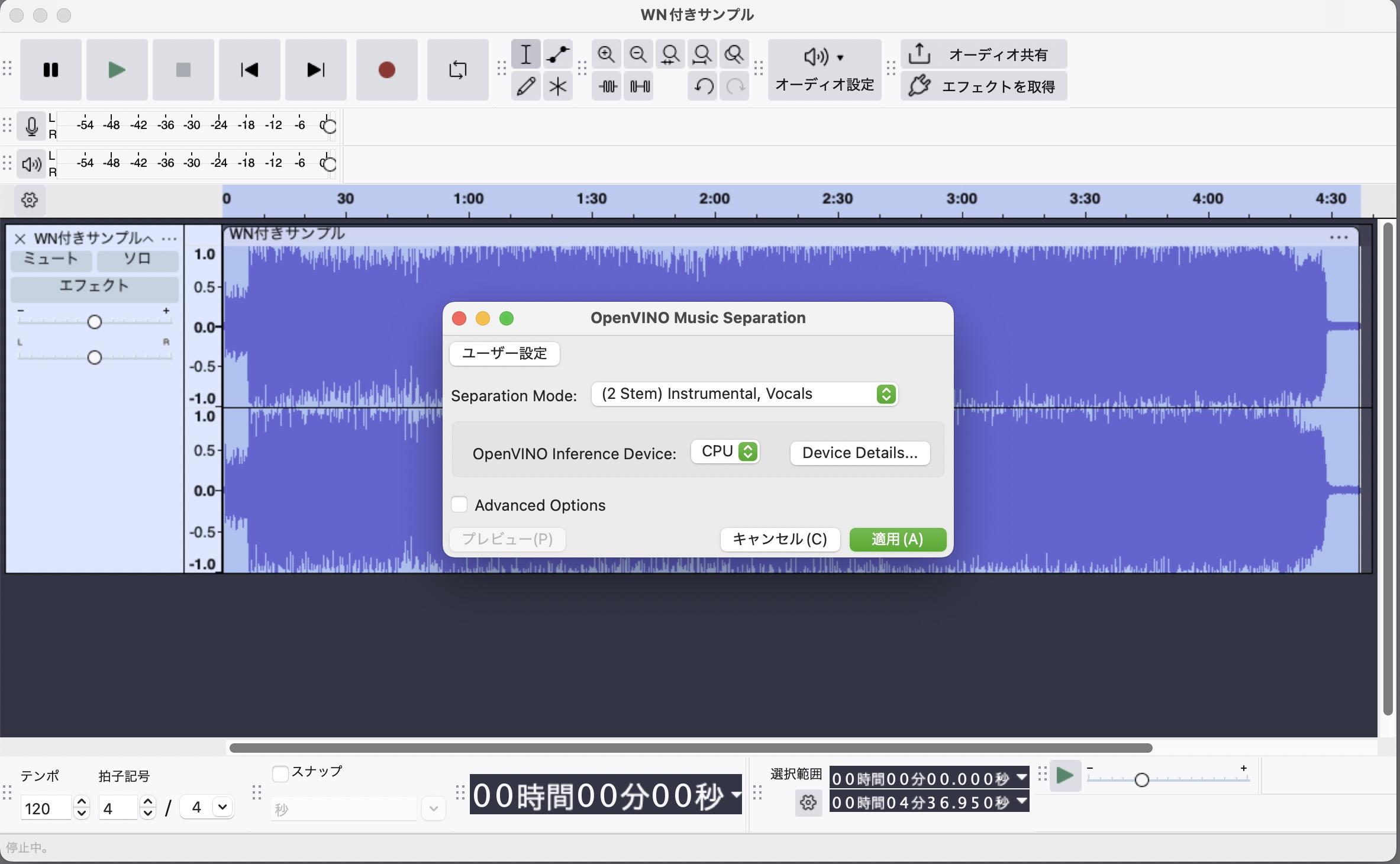

Step2. AIエフェクトから「Music Separation」を選択する

![[Music Separation]をインストール](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/2177/audacity-noise-removal-16.jpg)

プラグインの導入が完了すると、[エフェクト]メニューの中に「OpenVINO AI Effects」といった新しい項目が追加されます。

ボーカルを分離したいトラックを選択した状態で、[OpenVINO Music Separation]をクリックしてください。

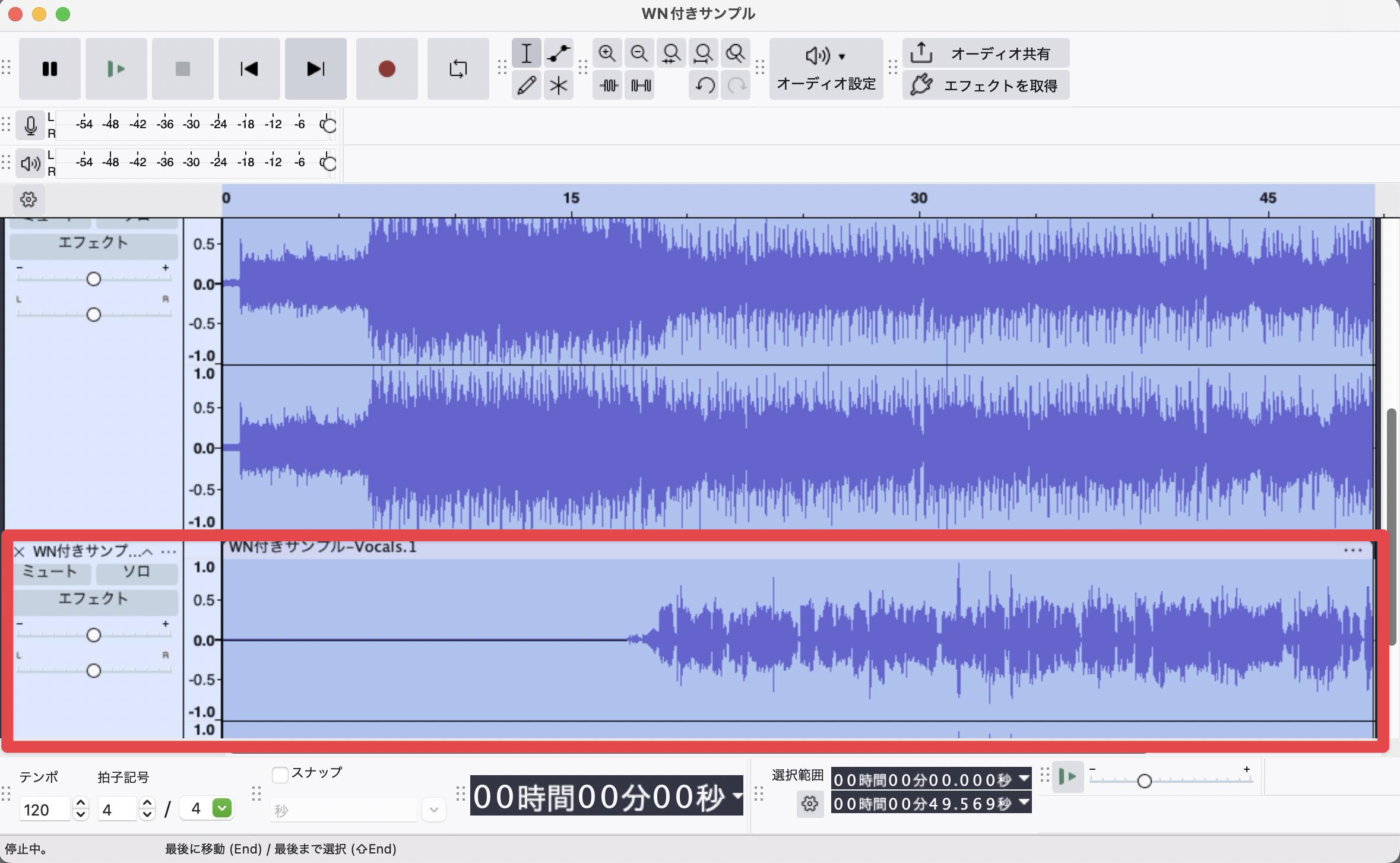

Step3. AIに分離を実行させてトラックを生成する

表示されたウィンドウで分離したいパート(Vocal, Drums, Bassなど)を選択し、[適用]をクリックするだけです。

↑Instrumental.1とVocals.1が作成された

旧機能のような細かいパラメータ調整は不要で、AIが自動的に解析し、数秒から数分で「ボーカルのみ」のトラックと「伴奏のみ」のトラックを新しく生成してくれます。

この方法なら、従来の方法とは比較にならないほど高音質で、クリアな音源を手に入れることが可能です。

関係記事:ノイズ除去プラグインで音声をプロ級クリーンアップ!FilmoraのおすすめAI機能&無料VST連携徹底解説

Part5. 簡単・高音質を実現!FilmoraのAI音声機能

ここまで、Audacityによるノイズ除去について解説、Part4ではAudacityの応用的な機能として「ボーカル抽出」を解説しましたが、その複雑さや成功率の低さに、「もっと簡単な方法はないの?」と感じた方も少なくないでしょう。

たしかにAudacityは無料ながら非常に多機能ですが、どうしても手作業の手間や専門知識が求められる場面があります。

本章では、そのAudacityの限界をAIの力で軽々と乗り越える解決策として、動画編集ソフト「Filmora」に搭載された革新的なAI音声機能群をご紹介します。

「ノイズ除去」「音声補正」「ボーカル抽出」といった作業が、驚くほど簡単かつ高精度になりますよ!

5-1. Audacity音声編集の限界点とは?

多くのユーザーがAudacityを使い続ける中で直面する「限界」は、主に以下の3点に集約されます。

限界点1:パラメータ調整の複雑さと手間

ノイズ除去では、「ノイズの低減」「感度」といった数値を音源ごとに試行錯誤する必要があり、最適な設定を見つけるまでに多くの時間を要します。

限界点2:避けられない音質劣化のリスク

Audacityの処理は、ノイズやボーカルを音声から「引き算」する仕組みです。

そのため、どんなに慎重に調整しても、本来必要な音声成分まで削ってしまい、声がこもったり、楽器の音が痩せたりするリスクを常に伴います。

限界点3:高度な機能には「外部プラグインの導入」という手間が必須

Part4で解説した通り、現在のAudacityで高精度なボーカル抽出を行うには、「OpenVINO」のような外部のAIプラグインを自分で探し、ダウンロードして、手動でインストールする必要があります。

この作業は初心者の方にとってはハードルが高く、手間がかかるだけでなく、PC環境によってはうまく動作しないといったトラブルのリスクも伴います。

優れた機能を追加できるのがAudacityの魅力でもある一方、使いたい機能のために追加設定が必要な点は、オールインワンソフトと比べた際の大きな限界と言えるでしょう。

これらの限界点は、あなたの貴重な時間を奪い、創造性の足かせになりかねません。

しかし、FilmoraのAI機能を使えば、これらの悩みは一瞬で解決します。

5-2. Filmora AIノイズ除去|あらゆるノイズをワンクリック消去

Filmora(フィモーラ)は、初心者の方から上級者まで、誰でも直感的に使える操作性と、最新のAI機能を豊富に搭載した動画編集ソフトです。

本章から解説するAI機能はすべて無料版で体験できますので、ぜひお手元のPCにインストールして、一緒に操作しながら読み進めてみてください!

ちなみにFilmoraの「AIノイズ除去」は、音声に含まれる不要な要素、つまり「マイナス」をワンクリックで排除する機能です。

AIが自動で「サー」「ジー」といった背景ノイズ、風の音などを識別・除去するため、Audacityのような面倒なプロファイル取得やパラメータ調整は一切不要です!

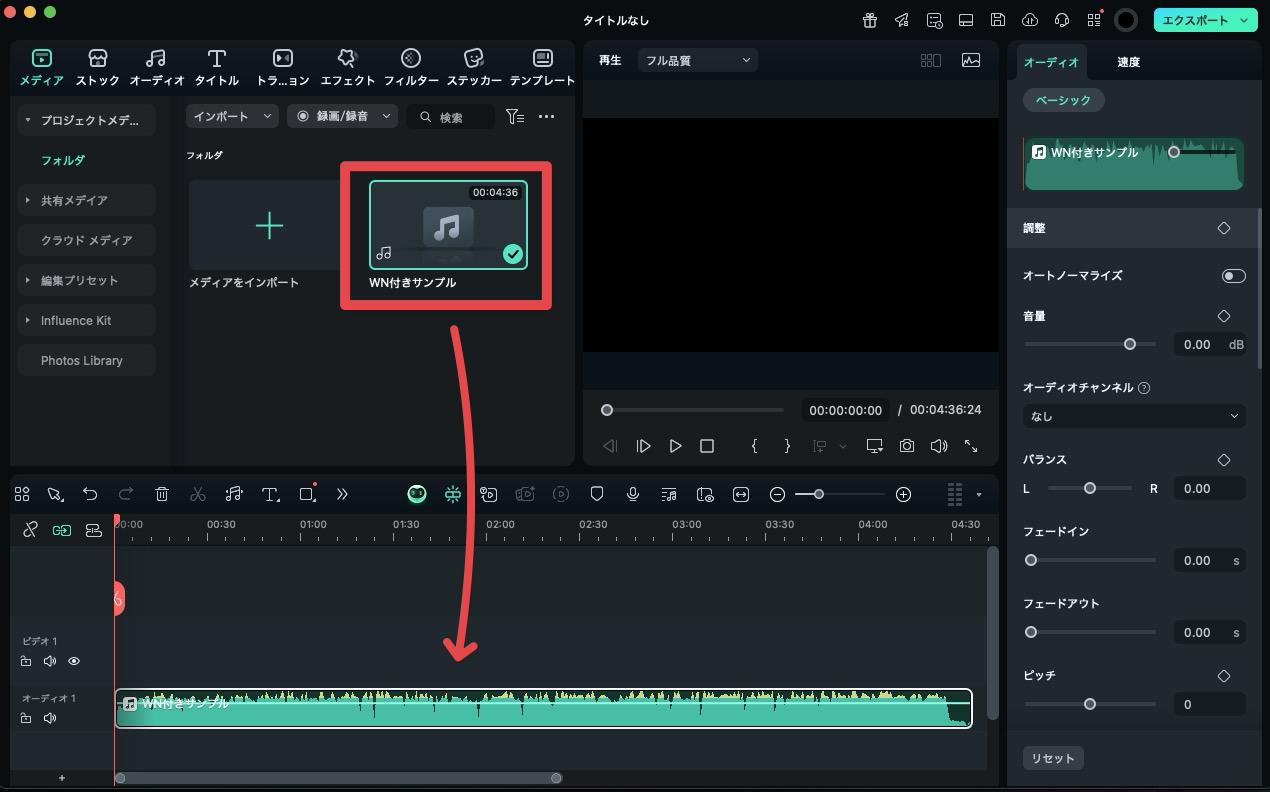

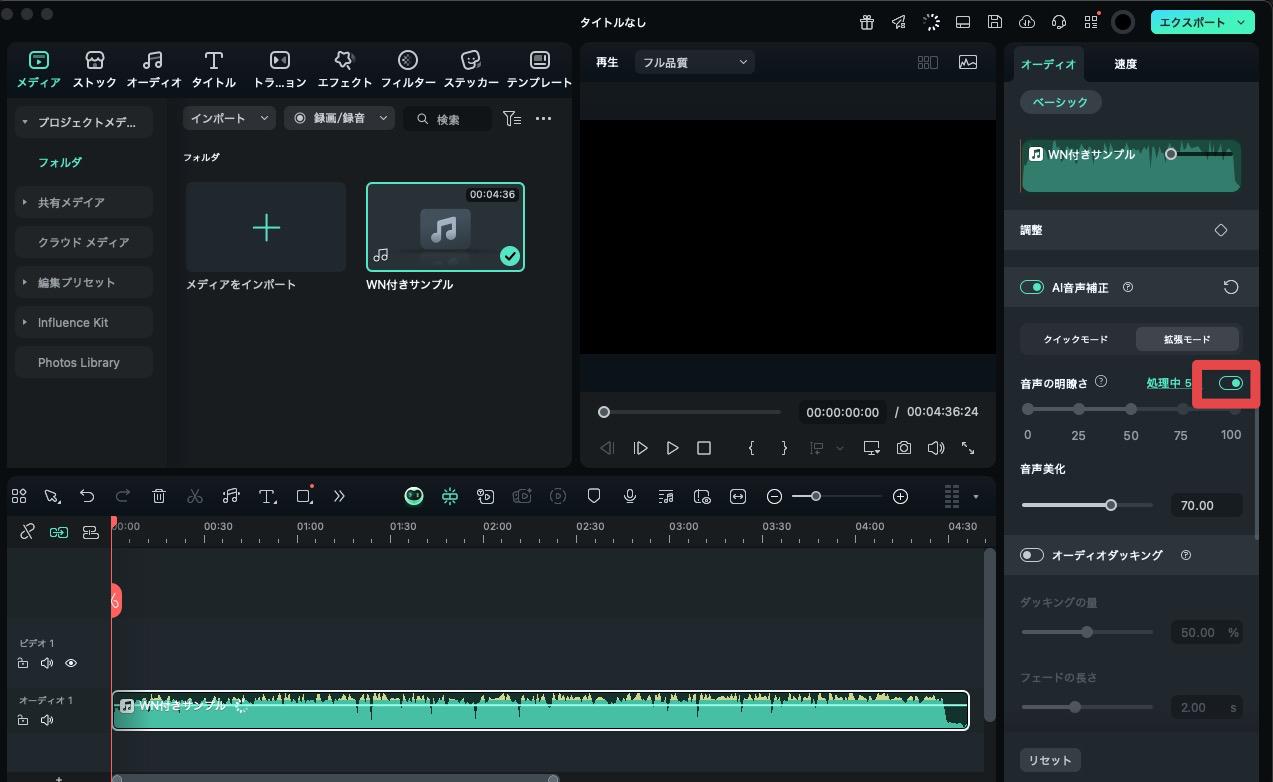

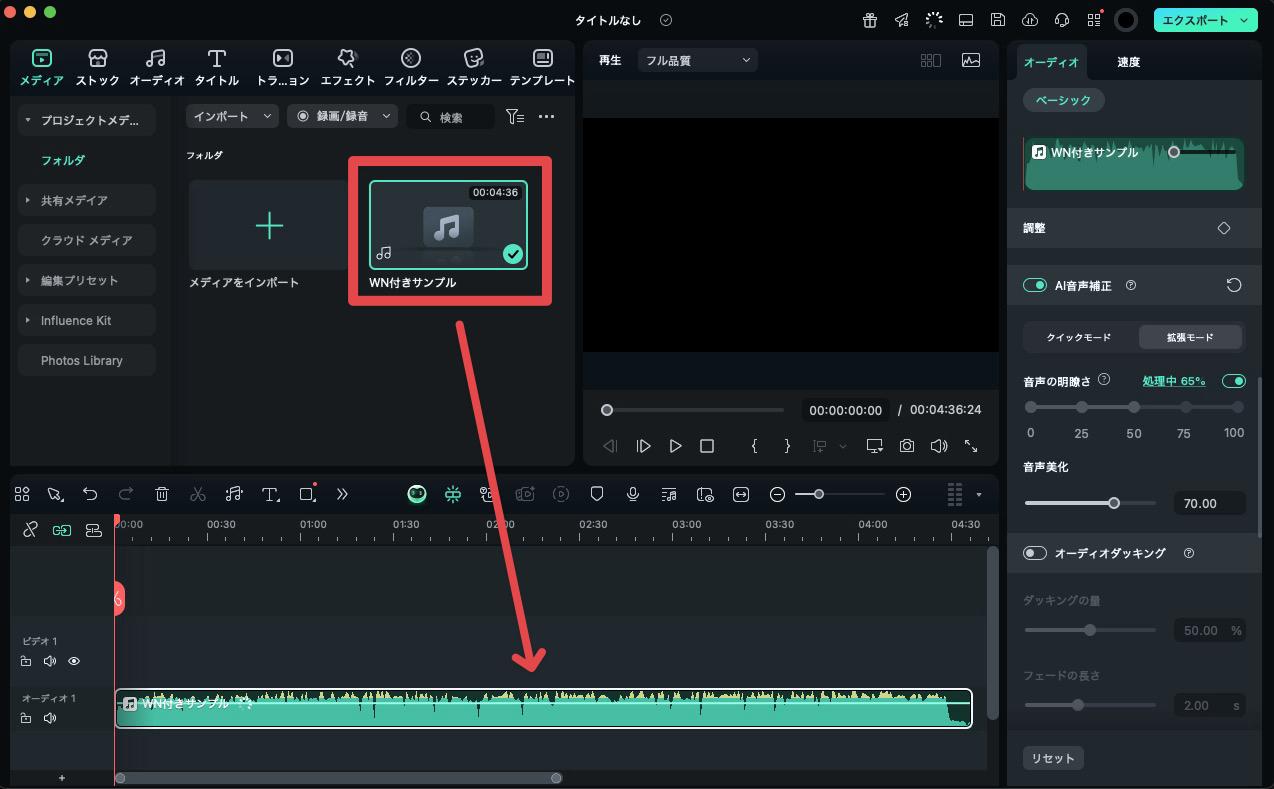

Step1. 音声クリップを選択し「オーディオ」設定を開く

[新しいプロジェクト]を起動し、ドラッグ&ドロップでFilmoraにノイズ除去したい音源をインポート。

タイムラインにドラッグ&ドロップで追加しましょう。

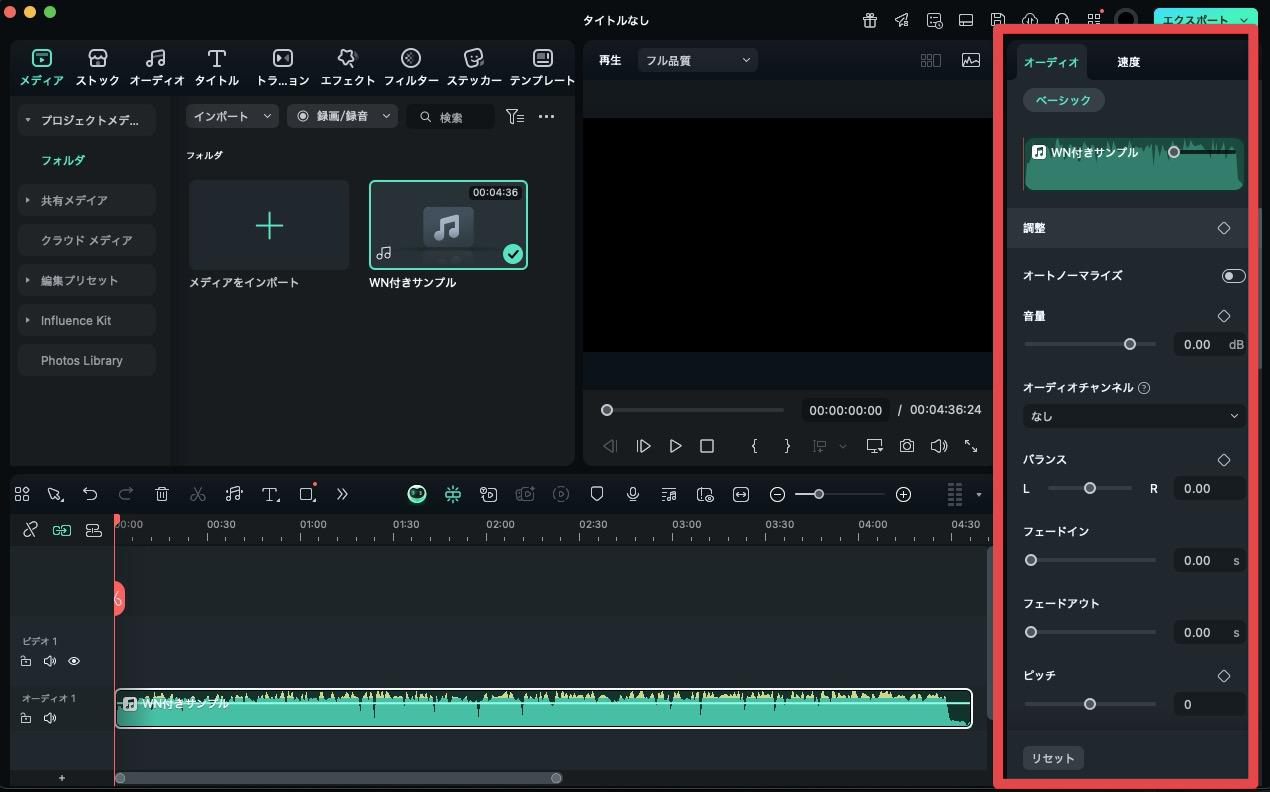

タイムライン上に編集したいクリップを選択し、画面右上の設定パネルから[オーディオ]タブをクリックします。

Step2. 「AIノイズ除去」をオンにする

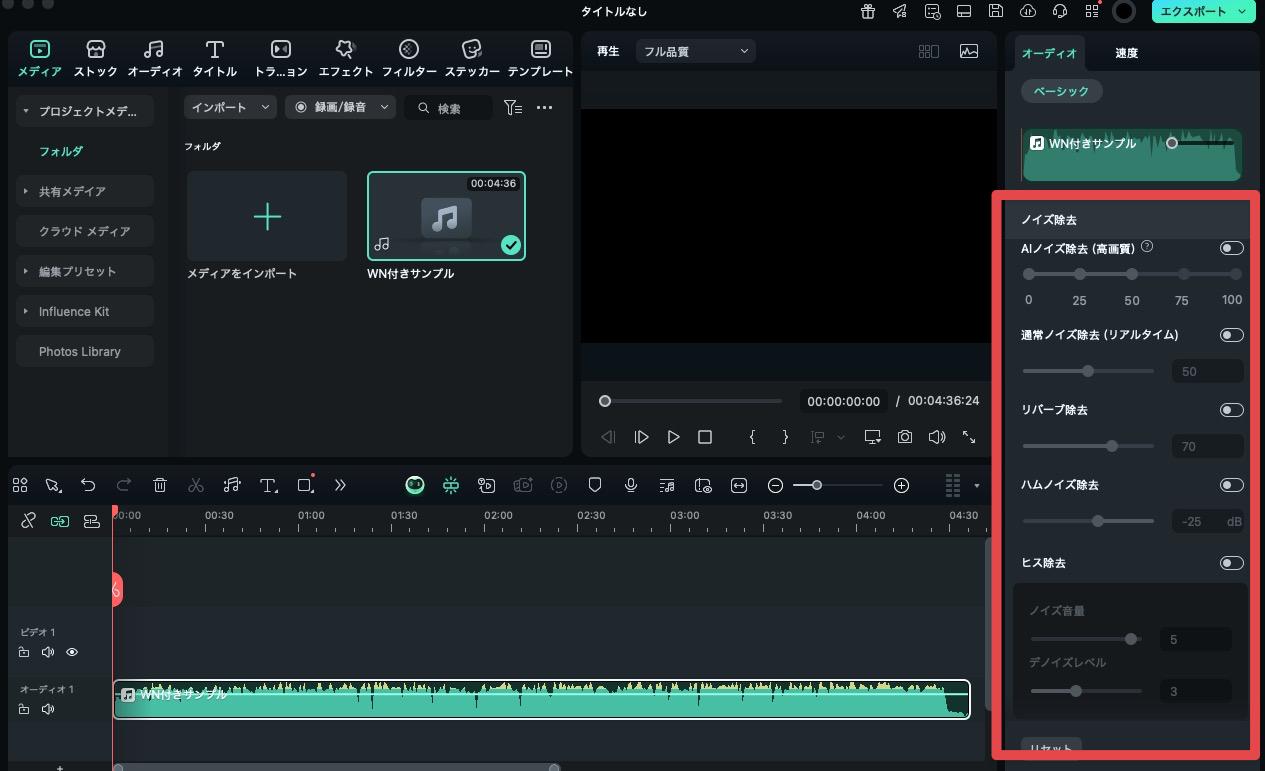

「ノイズ除去」項目内にあるスイッチをオンにするだけで、AIによるノイズ除去が即座に適用されます!

基本的には一番上の[AIノイズ除去(高画質)]をONにし、数値を調整するだけでOK。

また、他にもリバーブやハムノイズ、ヒスノイズなど、ノイズの種類ごとに個別でノイズ除去できる機能も搭載されているため、非常に高精度でノイズだけを除去できます。

たったこれだけで、Audacityであれほど苦労したノイズ除去作業は完了です!

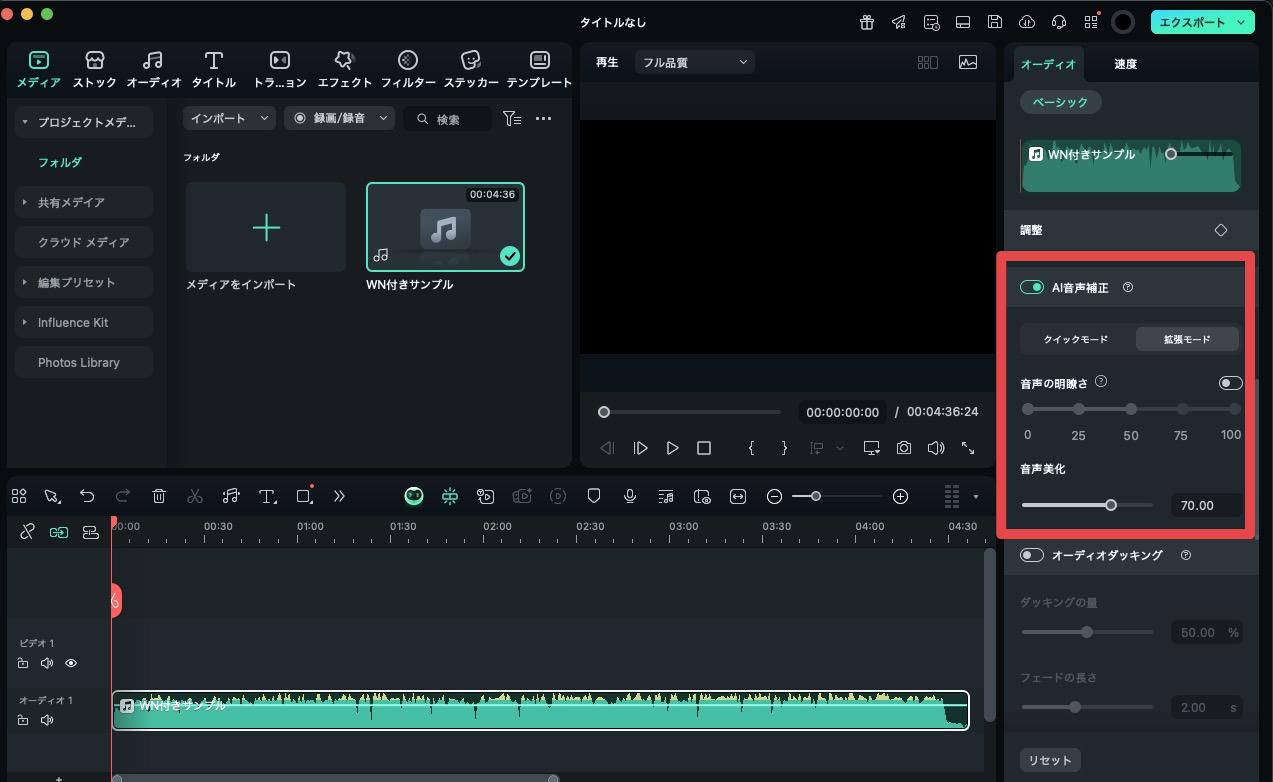

5-3. Filmora AI音声補正|こもった声をプロ品質に復元

「AIノイズ除去」がマイナスをゼロにする機能なら、「AI音声補正」はゼロの状態から「プラス」を生み出す機能です。

ノイズ除去で発生しがちな「声のこもり」を解決し、音声そのものを分析して明瞭さや響きを向上させ、プロが収録したような聞き取りやすい音声にグレードアップします。

Step1. 「AI音声補正」を開く

クリップを選択し、[オーディオ]タブ内にある[AI音声補正]をクリックしてください。

Step2. 機能をオンにして処理を開始

表示されたウィンドウのスイッチをオンにすると、AIが自動で音声の解析と補正処理を開始します。

処理が完了すれば、こもっていた声が驚くほどクリアになっていることを確認できるはずです!

5-4. Filmora AIボーカルリムーバー|ボーカルと音源をAIで高精度分離

更にPart4で解説したAudacityのボーカル抽出の課題を、根本から解決するのが「AIボーカルリムーバー」機能です。

この機能を使えば、どんな楽曲や動画の音声でも、AIがボーカルとBGMを自動で分離し、それぞれ独立したトラックとして生成します。

Audacityのように音源の状態を気にする必要も、複雑な設定も一切ありません!

この機能一つで、高音質なカラオケ音源の作成、リミックス用の素材準備、動画の吹き替え作業などが、誰でも数秒で実現できますよ!

Step1. メディアを追加する

Filmoraを起動し、ボーカルを分離したい曲や動画ファイルをタイムラインにドラッグ&ドロップします。

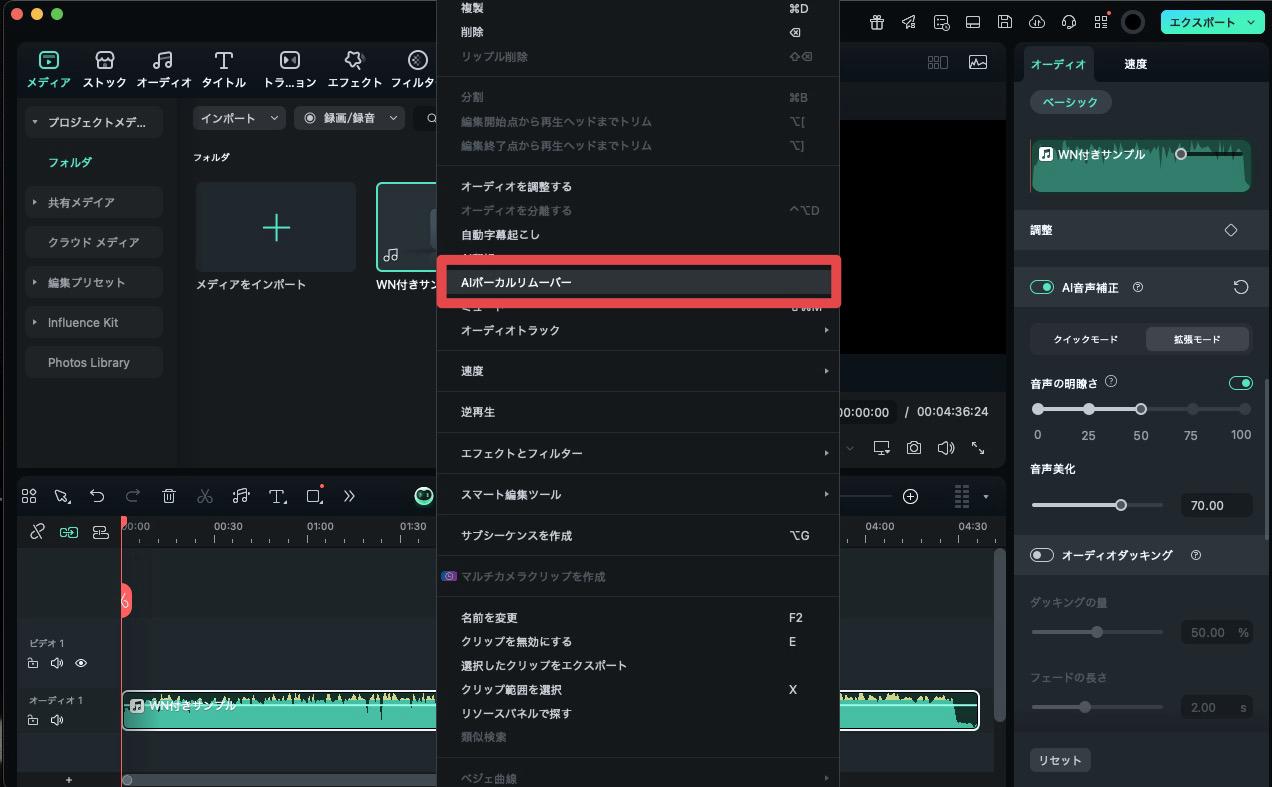

Step2. 「AIボーカルリムーバー」を選択する

タイムライン上音声を右クリックし、メニューから[AIボーカルリムーバー]を選択します。

なんとこれだけで、AIが自動的にボーカルとBGMの分離処理を開始します!

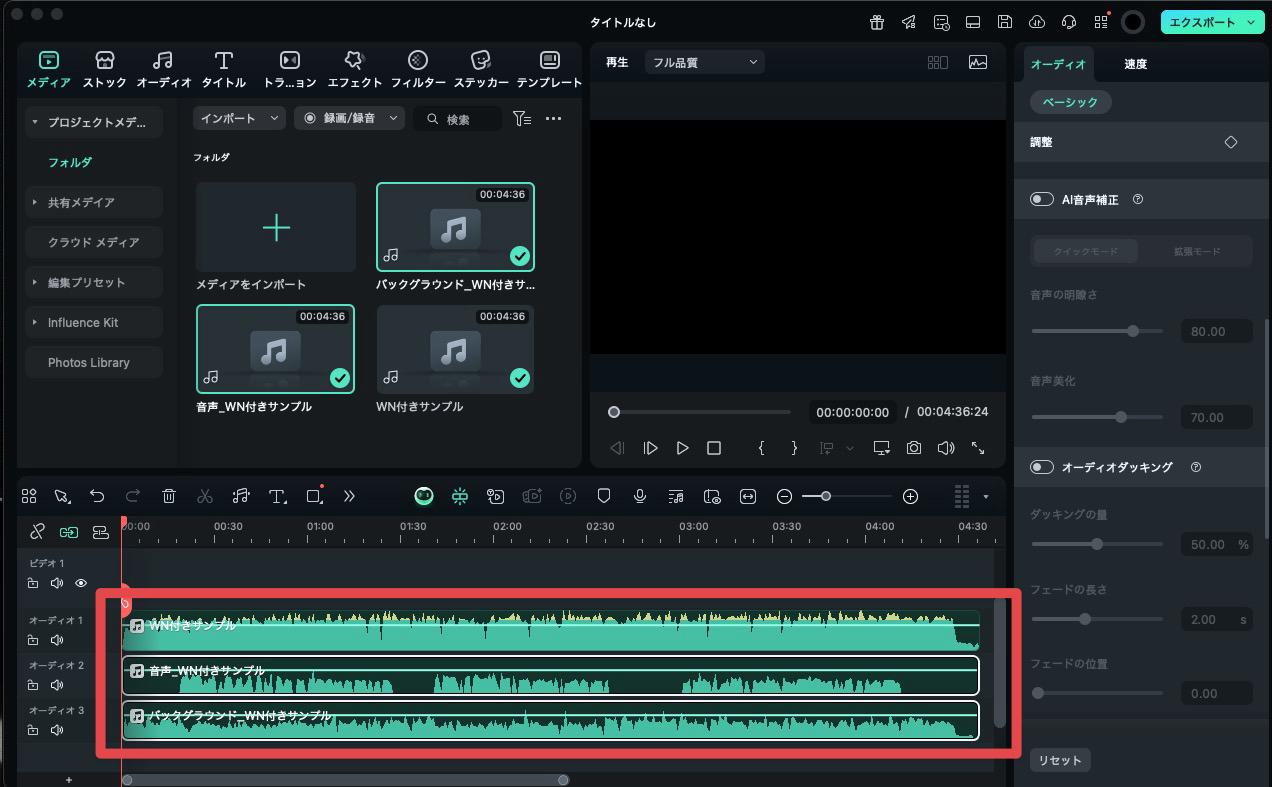

Step3. 分離されたトラックを自由に編集する

処理が完了すると、元のクリップの下に「ボーカル」と「BGM」の2つの新しい音声トラックが自動で生成されます。

波形を見ても見事な精度で分離されていることが分かりますね!

あとは、カラオケにしたいならボーカルトラックをミュートする、リミックスするならBGMを編集するなど、あなたの目的に合わせて自由に編集するだけです!

Part6. Audacityのノイズ除去についてよくある質問

Q1. おすすめのパラメータ(数値)を教えてください。

音源の種類によって最適値は異なりますが、まずは以下の設定から試してみてください。

ナレーション/ポッドキャスト:

- ノイズの低減: 6-12 dB

- 感度: 6.00

- 周波数平滑化: 3 bands

- 音楽の録音:

- ノイズの低減: 3-8 dB

- 感度: 4.00

- 周波数平滑化: 1-3 bands

これらの数値を基準に、プレビューで確認しながら微調整するのが成功への近道です。

Q2. Audacityで音割れは直せますか?

はい、軽度の音割れ(クリッピング)であれば修復できる可能性があります。

メニューバーの[エフェクト]→[ノイズ除去と修復]→[クリッピングの修復]を試してみてください。

ただし、歪みが激しい場合は完全に元に戻すことは困難です。

基本的には、録音段階で音割れさせないことが最も重要です。

Q3. Mac版でも操作は同じですか?

はい、本記事で解説しているメニュー構成やエフェクトの機能は、Mac版でも基本的に全く同じです。

ただし、ショートカットキーが異なり、Windowsの「Ctrl」キーがMacでは「Cmd(コマンド)」キーに対応する点だけご注意ください(例:全選択は Cmd + A)。

まとめ:Audacityのノイズ除去をマスターし、クリアな音質へ

本記事では、無料の高機能ソフトAudacityを使ったノイズ除去の基本から、声がこもる問題の解決策、さらにはボーカル抽出といった応用テクニックまで網羅的に解説しました。

Audacityは非常に強力なツールですが、パラメータ調整の複雑さや音質劣化のリスクといった限界点も存在します。

また、本記事で紹介したのはFilmoraに搭載された音声関連機能の極めて一部ですが、いかにFilmoraが直感的な操作で高度な成果を簡単に得られるソフトかご理解いただけたのではないでしょうか?

PC操作が得意な方やAudacityに精通している方で無い場合は、Audacityの操作で迷っているよりも「Filmoraを導入してしまうのが正直早い」というのがここでの結論です。

Filmoraの機能について更に知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

ぜひ、本記事を参考にAudacityを使いこなしつつ、その先のクオリティをFilmoraで体験してみてください!

役に立ちましたか?コメントしましょう!