「プレゼンや発表を控えているが、聴衆を惹きつけるスライドショーの作り方がわからない」

「パワポの機能を使いこなせていない気がする…」

こんな悩みを感じている方は多いのではないでしょうか?

ビジネスから教育現場、イベントや動画資料まで、パワポ(PowerPoint)のスライドショーは今やあらゆるシーンで使われています。しかし「伝えたいことが伝わらない」「他の資料と似た内容になりがち」となってしまいがちです。

そこで本記事では、パワポのスライドショーを“誰でも手軽に”ワンランク上の仕上がりに変える最新のコツと、作業効率を爆上げするおすすめツール・アプリを厳選して紹介します。

自作資料のクオリティを高めて「伝わる・印象に残る」プレゼンを目指しましょう!

目次

Part1. PowerPointスライドショーの基本操作|まずはここから押さえよう

まず本章では、スライドショーの最も基本的な「始め方」と「終わり方」を解説します。

初心者の方でも迷わず進めるように、まずはシンプルな操作から押さえていきましょう。

1-1. PowerPointのスライドショーとは?

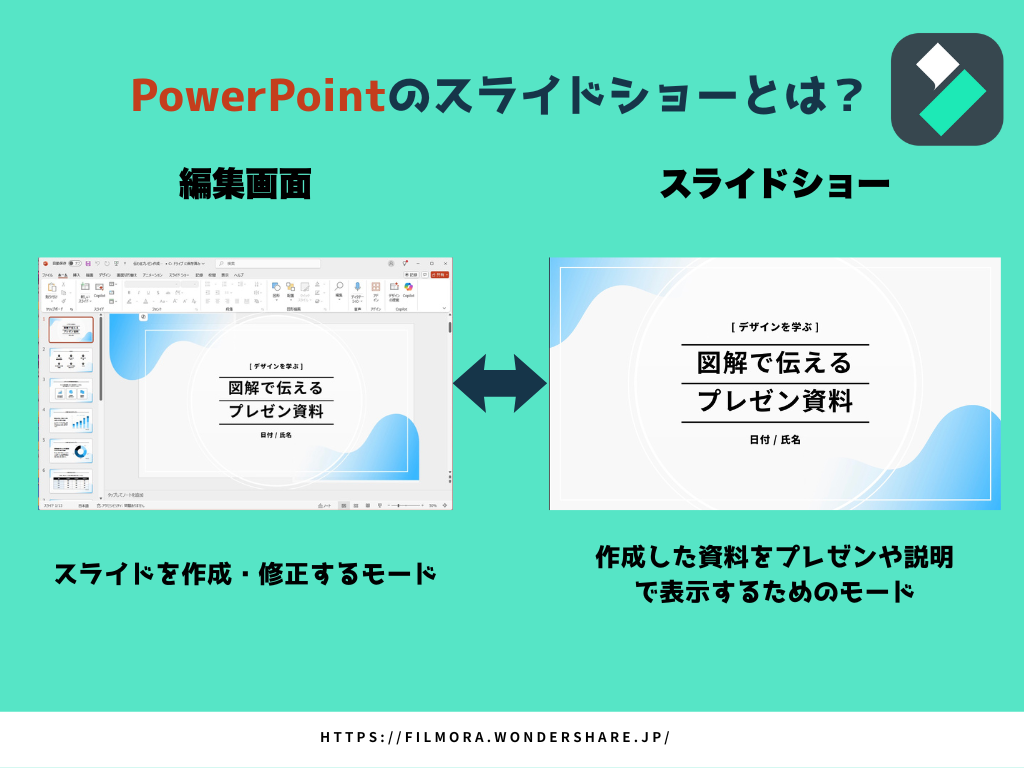

PowerPointのスライドショーは、資料作成だけでなく「見せる」ための特別な表示モードです。通常の編集画面とは違い、スライド全体が全画面表示になり、余計な操作ボタンやメニューが非表示になるため、発表者も聴衆も内容に集中できます。

・編集画面:スライドを作成・修正するモード

・スライドショー:作成した資料をプレゼンや説明で表示するためのモード

このように、スライドショーは「見せる」ための最適な状態を作る機能です。資料の魅力や説得力を高めるためにも、しっかり活用しましょう。

1-2. スライドショーの開始方法3選|ショートカットキーが便利

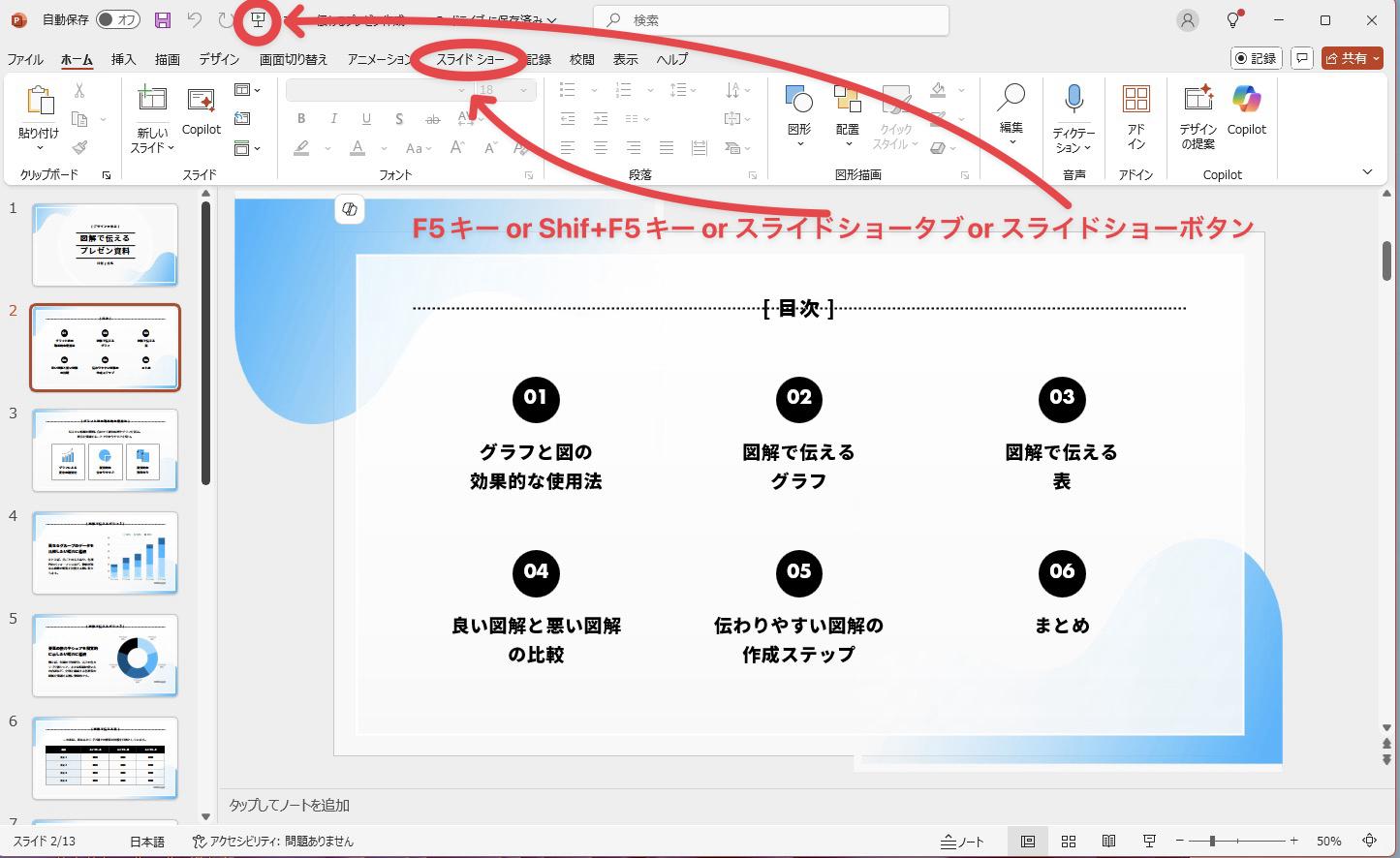

スライドショーを始める方法は主に3つあります。

特にショートカットキーを覚えておくと、発表当日も慌てずスマートに進行できます。

・「最初から再生」:F5キーを押すだけで1枚目からスライドショーが始まります

・「現在のスライドから再生」:Shift+F5キーで、今選択しているスライドからすぐに開始

・「リボンのボタンから」:画面上部の「スライドショー」タブにある[最初から]・[現在のスライドから]ボタンをクリック

・スライドショーボタン:先頭から開始

この4つの方法を状況によって使い分ければ、準備やリハーサルもスムーズに進みます。

特にショートカットは本番中に素早く操作できるため、覚えておくと安心です。

1-3. スライドショーの終了方法

スライドショーの終了はとても簡単です。

発表中に「Escキー」を1回押すだけで、通常の編集画面に戻ります。

他にも、スライドショー画面右下の[終了]ボタンをクリックする方法もありますが、慣れてきたらEscキーが最も手軽です。

発表が終わったら落ち着いてEscキーを押しましょう。

関係記事: 結婚式スライドショーを無料で作成!おすすめソフト6選&感動ムービーの作り方

Part2. 伝わるパワポスライドショーの作成ステップ|基本の作り方を5段階で解説

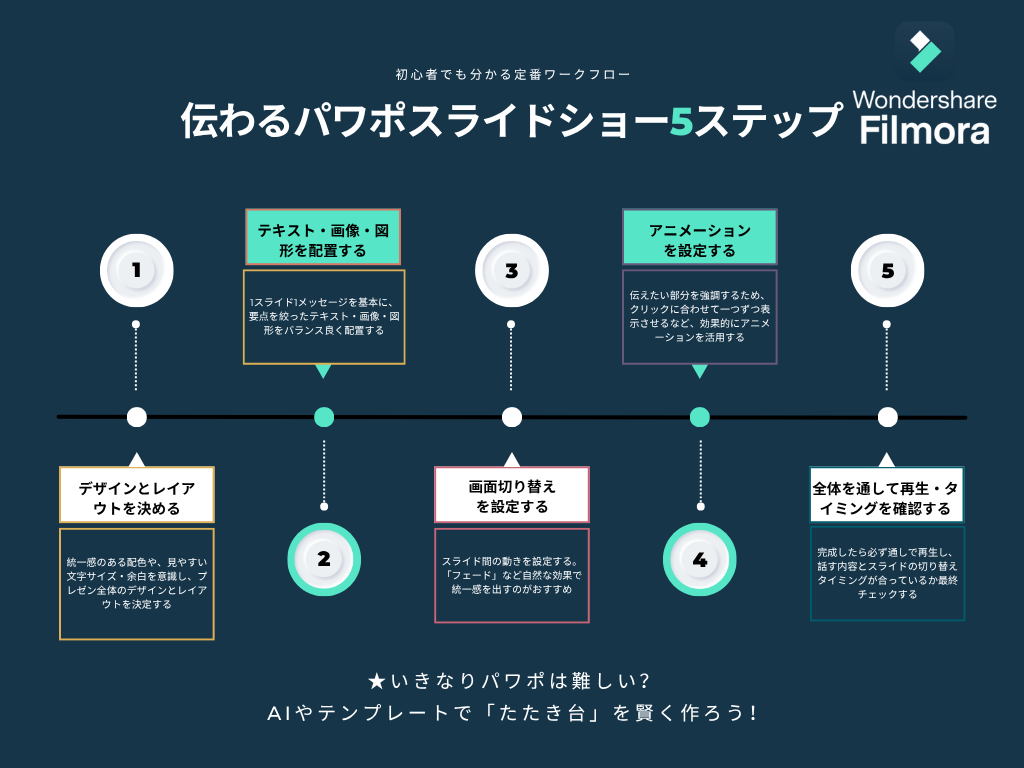

聴衆にしっかり伝わるスライドショーは、作り方のコツを押さえれば初心者の方でも高品質に仕上げられます。

本章では、伝わるパワポ作り5つの基本ステップを順番に解説します。

やりすぎなデザインやアニメーションを避け、見やすく伝わるプレゼン作りを目指しましょう!

Step0:いきなりパワポは難しい?AIやテンプレートで「たたき台」を賢く作ろう

最初からPowerPointで白紙の資料を作り始めるのは、初心者には意外と難しいものです。

いざ作り出せば、意外とスムーズに進むものですが、一歩目がどう動いて良いか分からず、つい後回しにしてしまいがちではないでしょうか?

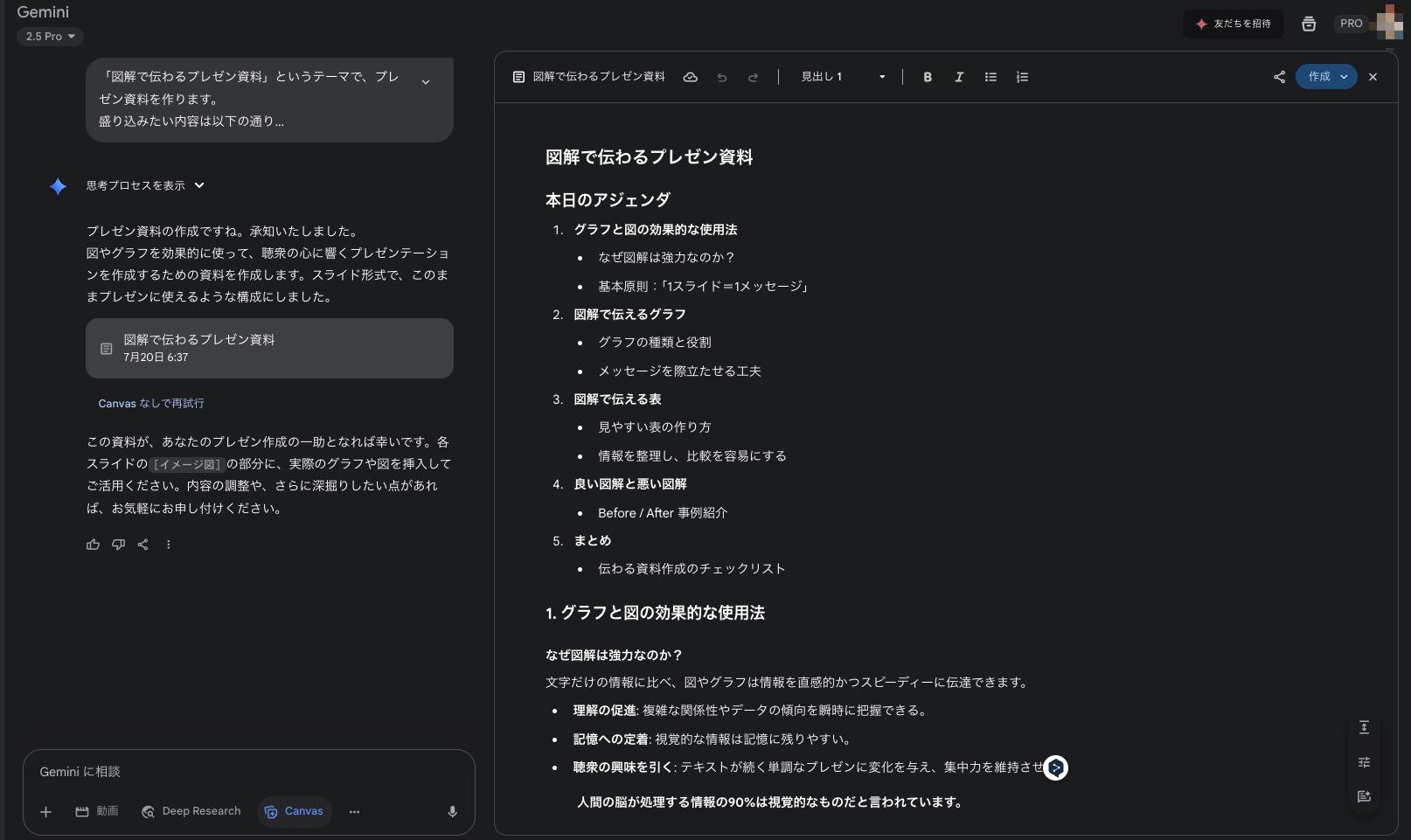

最近はAIやテンプレートを活用して、スライド作り一歩目のハードルをぐっと下げる方法が増えています。

例えば

・Gamma(ガンマ):AIが構成案やラフを自動生成してくれるサービス

・Canva(キャンバ):豊富なプレゼンテンプレートから選んで「たたき台」を簡単作成

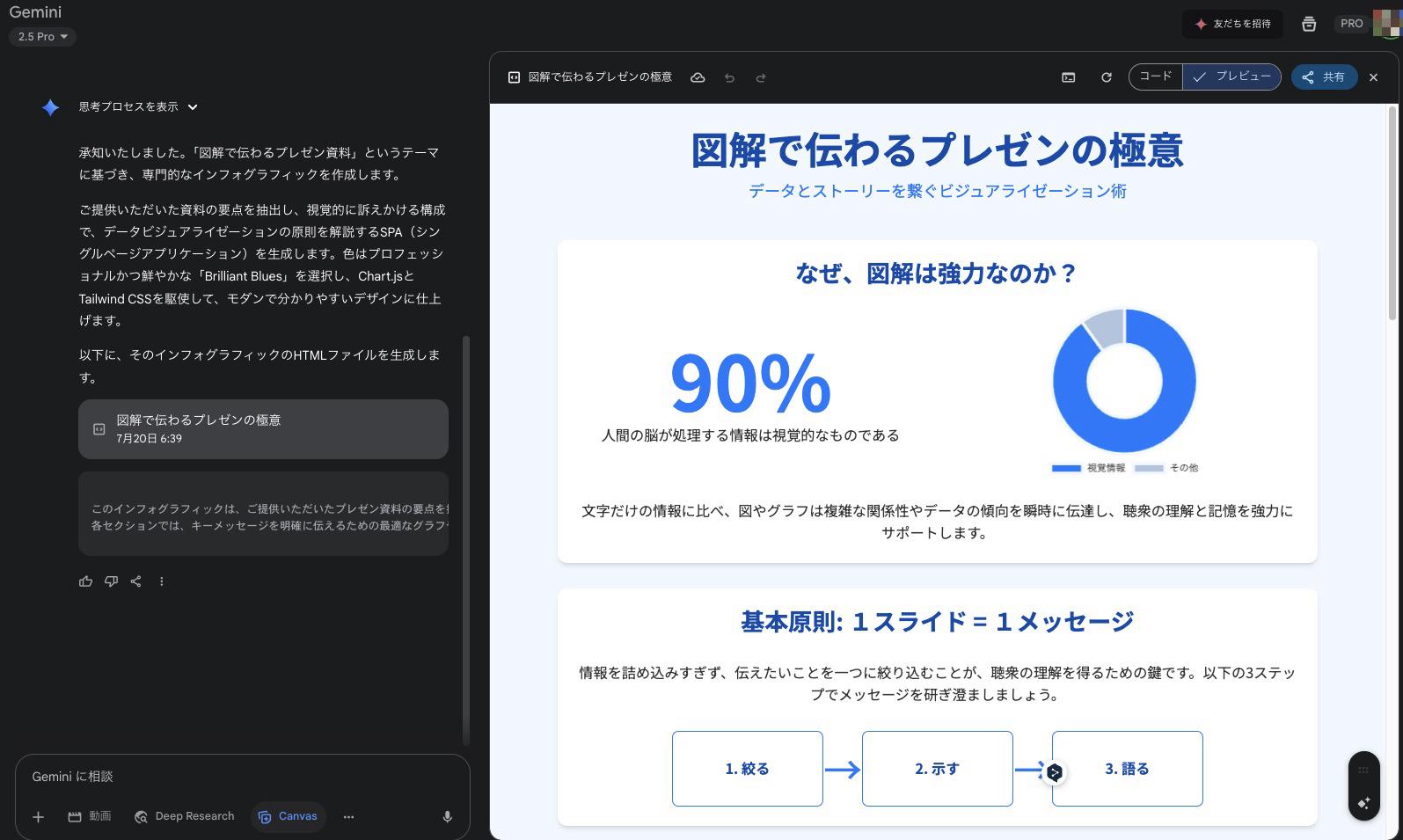

・Gemini(ジェミニ):プレゼン内容を共有した上でキャンバス機能を使ってプレゼンのたたき台作成を指示

こういったAIツールでベースやイメージを作成し、PowerPointで仕上げるのもおすすめです。

最初の一歩をラクにすることで、発表内容にしっかり時間を使えるようになります。

Step1:デザインとレイアウトを決める

プレゼン全体の印象はデザインとレイアウトで決まります。

特に統一感のある配色や、見やすい文字サイズ・余白を意識しましょう。

Step0でプレゼンのたたき台を作成した方は、レイアウトを真似てもOKですが、内容やシート毎のテーマ配分だけを参考にして、デザインやレイアウトは全く無視する選択肢もあると覚えておいてください。

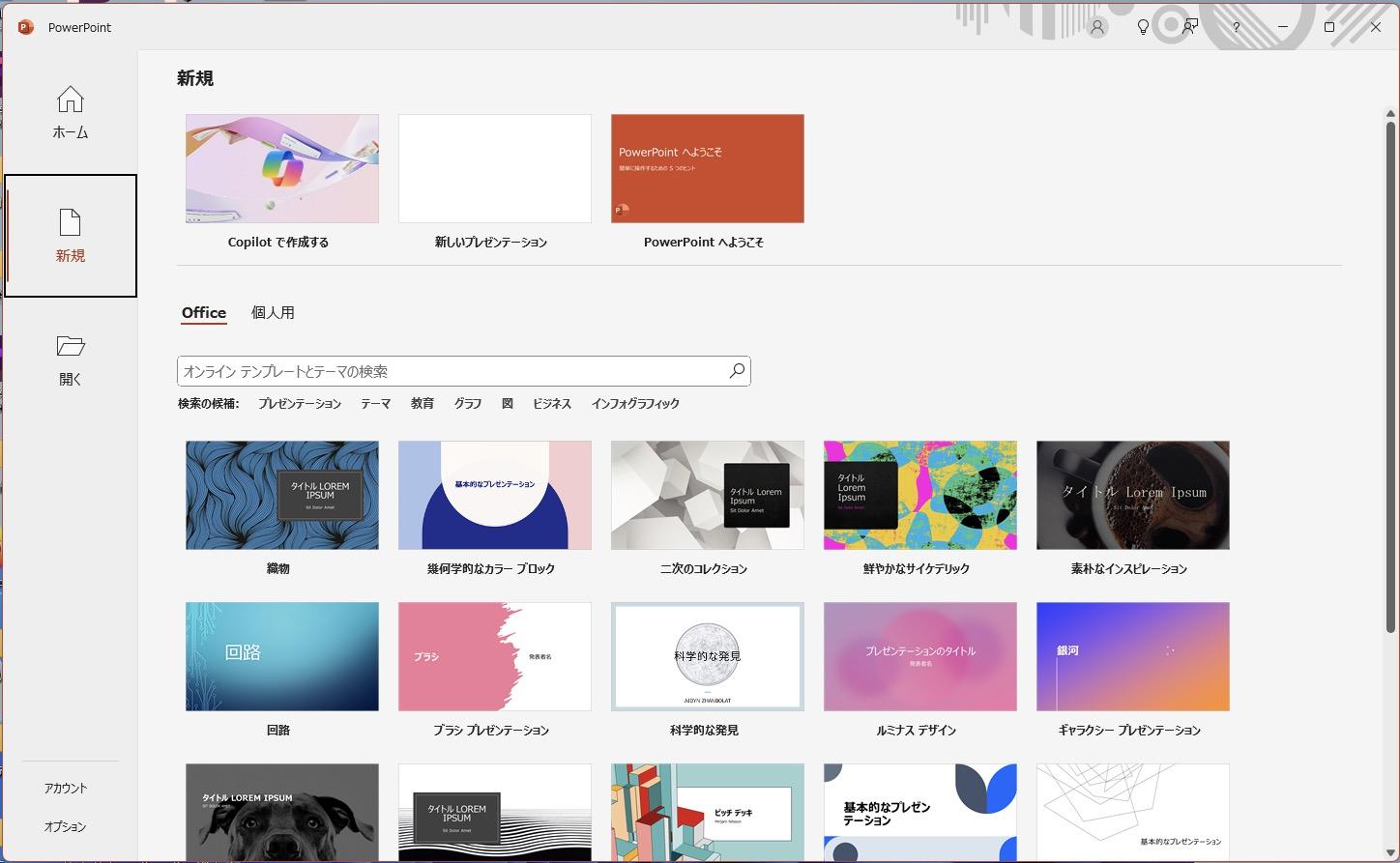

「デザイン」タブから好みのテンプレートを選びます。

個人的な意見にはなりますが、0ベースで作るよりは、何かしらイメージに近いテンプレートを修正していく方が、楽に進められます。

文字サイズは最低でも18pt以上、見出しは32pt以上が目安

行間や余白を十分にとると読みやすくなります

統一感を持たせるため、色やフォントをスライドごとに変えすぎないよう注意しましょう。

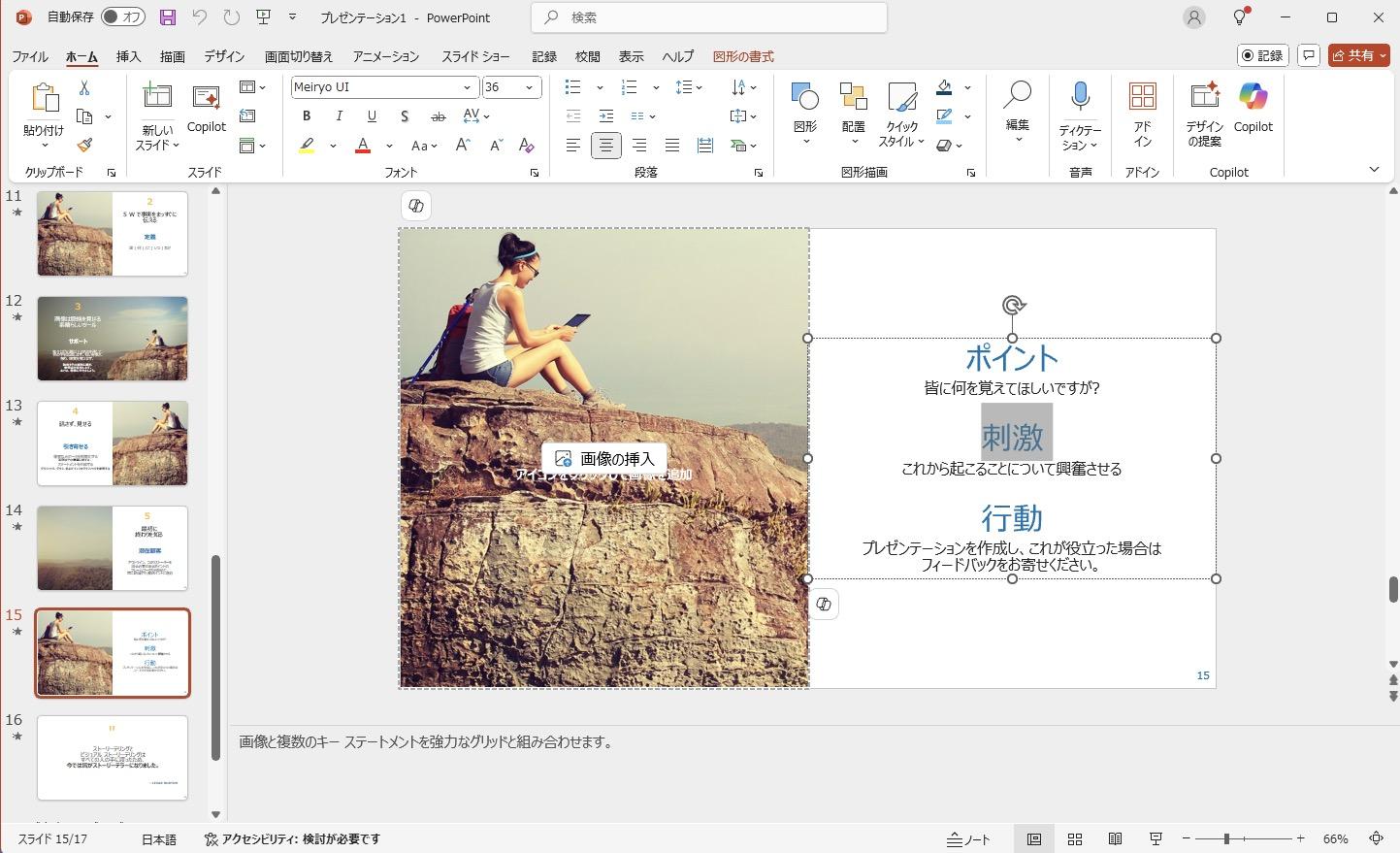

Step2:テキスト・画像・図形を配置する

スライドに入れる要素は、テキスト・画像・図形の3つが基本です。

シンプルに見やすく配置するのがコツです。

・「挿入」タブからテキストボックス、画像、図形を追加

・1枚のスライドには内容を詰め込みすぎず、要点を絞る

・画像や図形は左右対称や整列を意識し、バランスよく配置

内容が伝わりやすい構造になっているか、見返しながら作成しましょう。

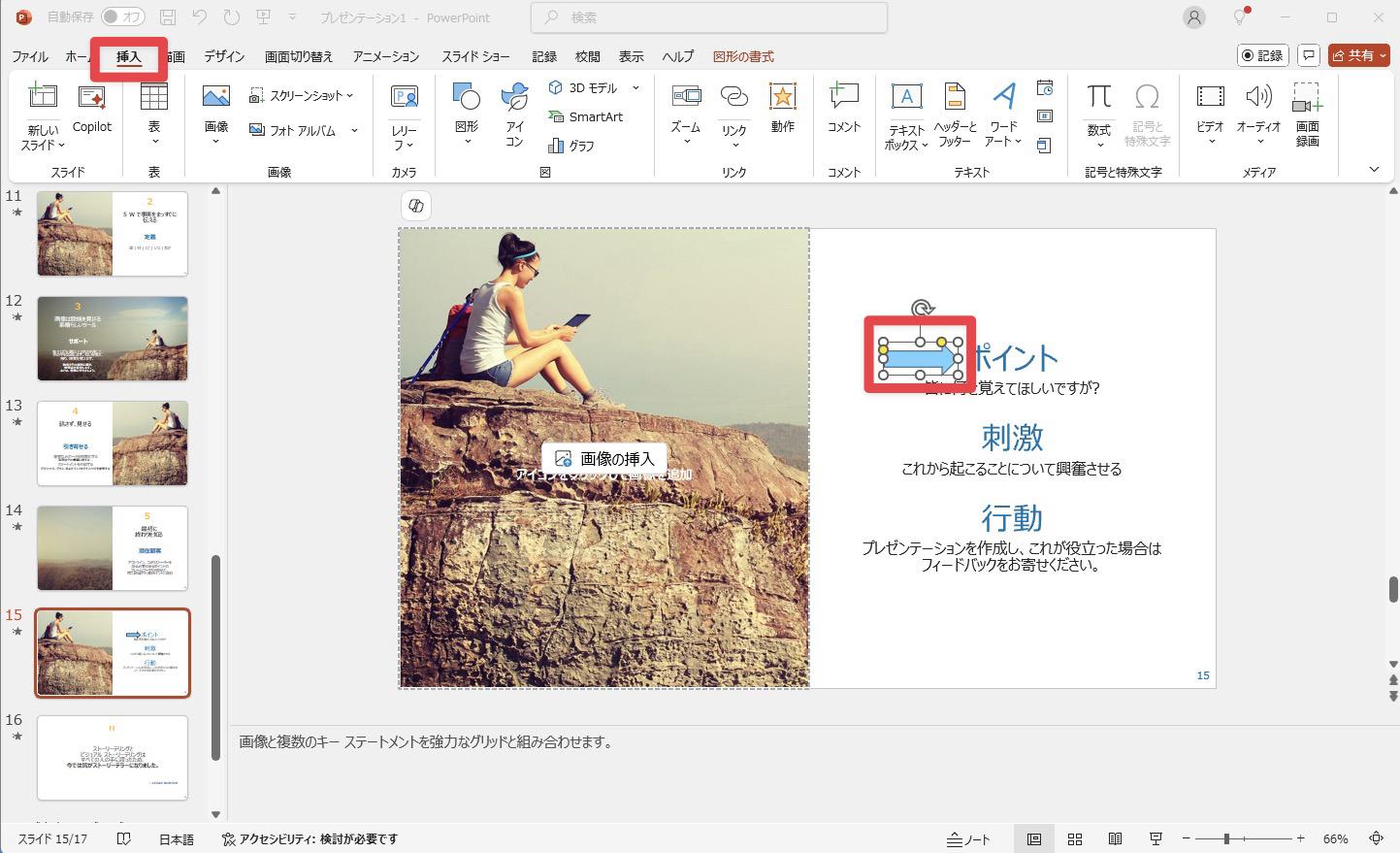

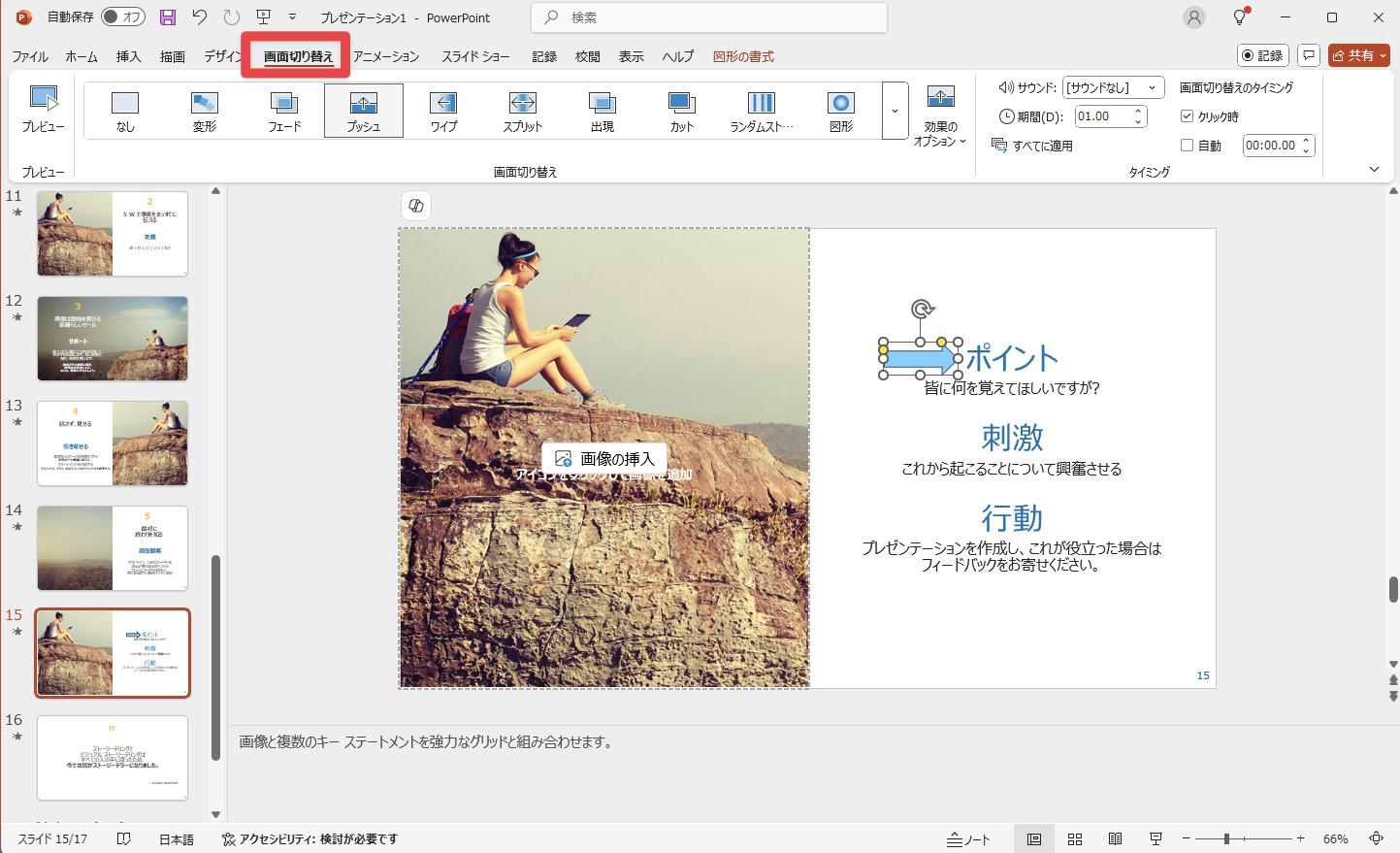

Step3:画面切り替え(トランジション)を設定する

スライド間の動き=トランジションは、派手すぎる演出より「シンプル」が基本です。

・「画面切り替え」タブで効果を選択

・「フェード」や「ワイプ」など自然な動きがおすすめ

・すべてのスライドに同じトランジションを使うと統一感アップ

多用しすぎると逆に見づらくなるため、要所で使うようにしましょう。

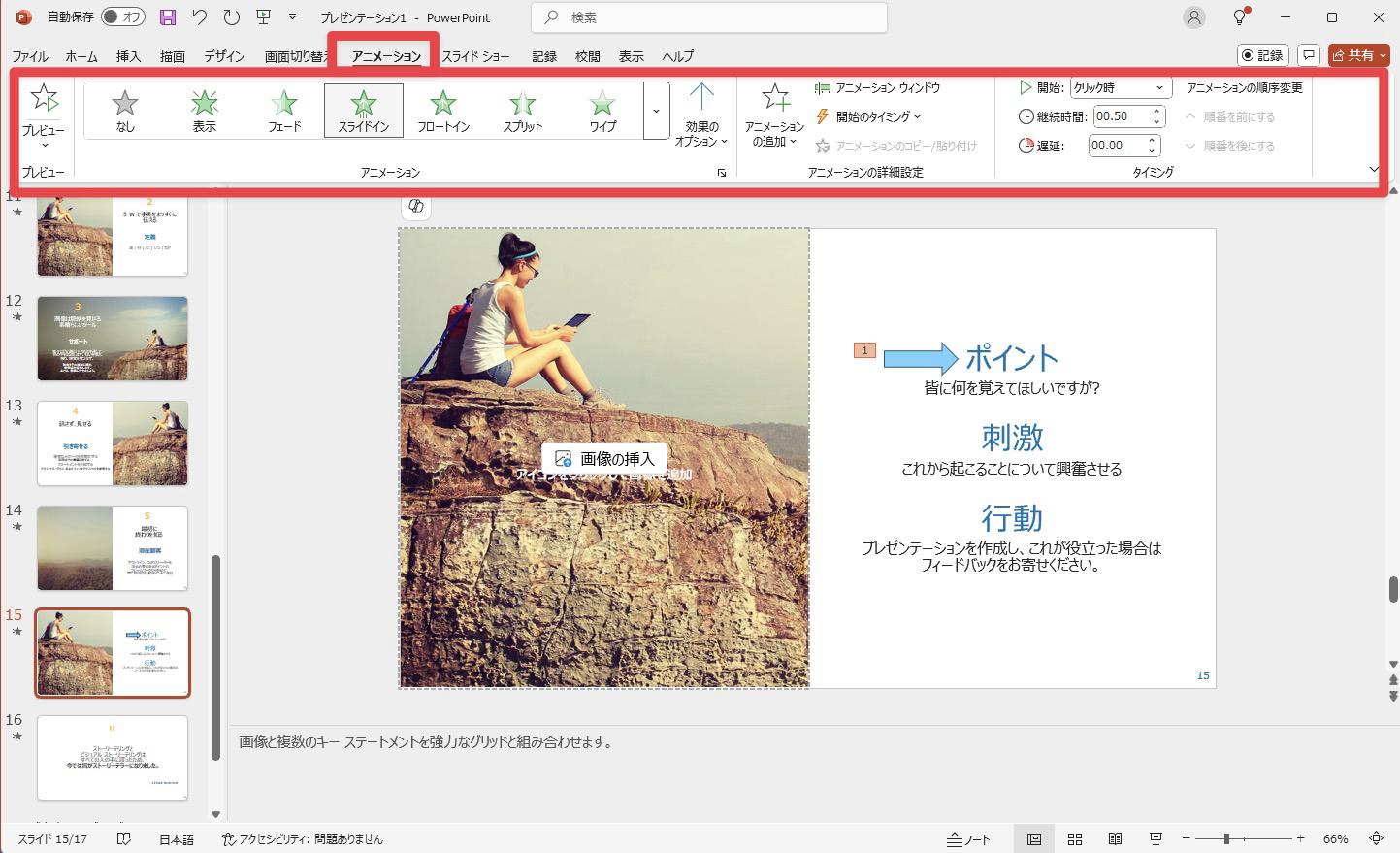

Step4:アニメーションを設定する|効果的な見せ方のコツ

アニメーションは伝えたい部分だけ、必要な範囲で活用するのがポイントです。

・「アニメーション」タブから動かしたいオブジェクトを選択

・「1クリックで1つずつ表示」させると話す内容に合わせて見せやすい

・「フェード」や「ワイプ」などシンプルなアニメーションを使う

アニメーションはあくまで“補助”です。

内容が主役になるよう、やりすぎない範囲で調整しましょう。

Step5:全体を通して再生しタイミングを確認する

スライドをすべて作り終えたら、必ず一度「最初から再生」で全体を通してチェックしましょう。話す内容とスライドの切り替えタイミングが合っているか、違和感がないかを確認すると仕上がりの精度が上がります。

Part3. PowerPointスライドショーをリッチにする応用テクニック

基本操作に慣れたら、スライドショーに「表現力」を加える応用テクニックを取り入れましょう。

音楽やナレーション、自動再生などの機能を使うことで、聴衆に強い印象を残せる“ワンランク上”のスライドショーが実現できます。

このパートでは「こんなことまでできるのか!」と感じてもらえる工夫を厳選して紹介します。

3-1. BGM・音楽を追加して再生し続ける方法

スライドショー全体で音楽を流すと、発表や資料の雰囲気が大きく変わります。

PowerPointでは1曲を複数スライドで再生し続けることができます。

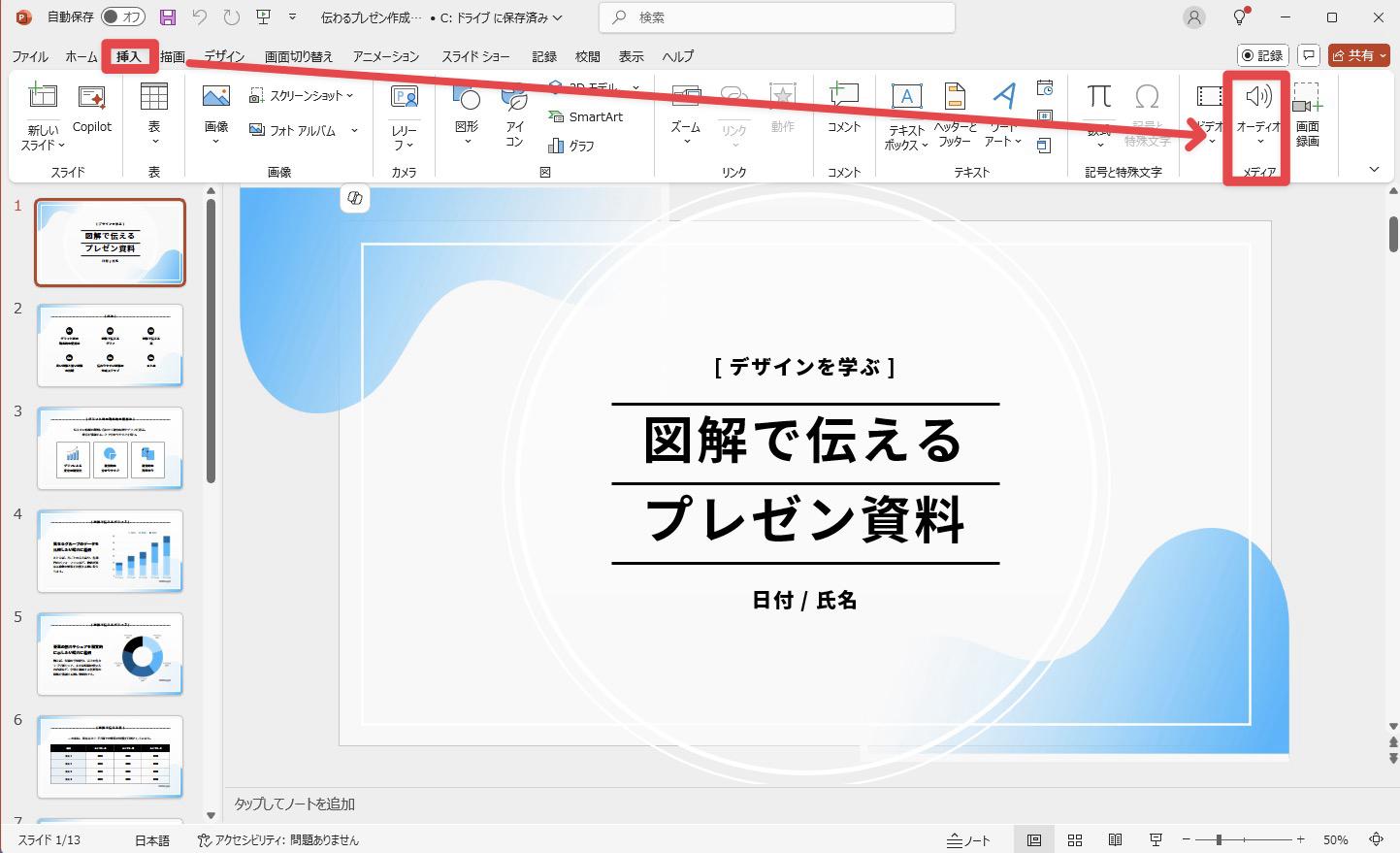

・「挿入」タブ>「オーディオ」>「このコンピューター上のオーディオ」で音楽ファイルを追加

・追加したオーディオアイコンを選択し「再生」タブで「スライド間で再生」をON

・「自動再生」「アイコンを隠す」「ループ再生」もここで設定できる

・発表中に操作を減らすため、再生タイミングや音量もあらかじめ調整しておく

上記操作で、BGMが一度のクリックで自然に流れ続けるスライドショーが作れます。

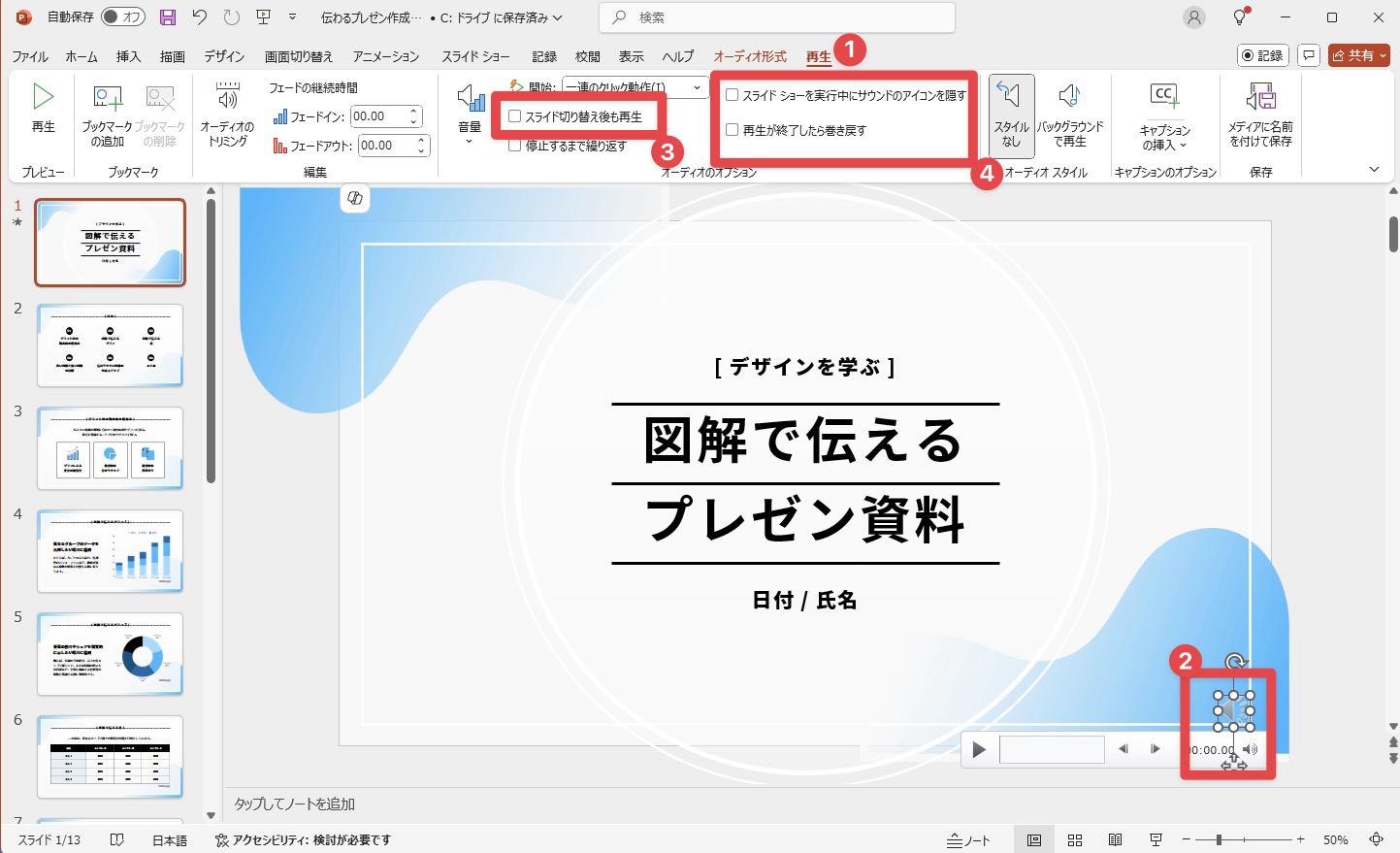

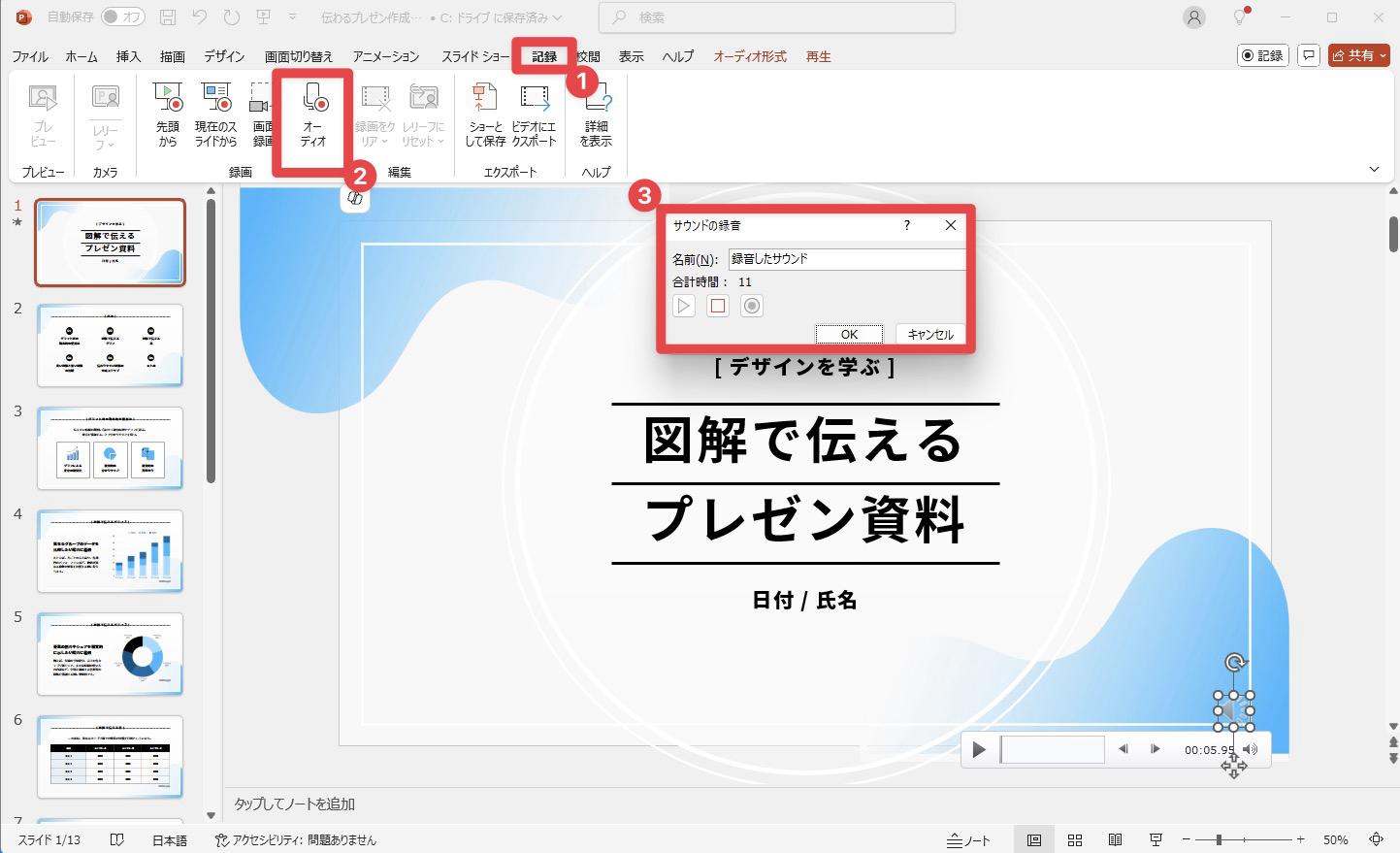

3-2. ナレーション(音声)を録音・追加する方法

スライドごとにナレーションを入れておくと、動画資料やオンデマンド配布資料に最適です。

また、オンライン説明会やEラーニングにも活用できるでしょう。

・「記録」タブ>「オーディオ」から録音開始

・スライドをめくりながら、説明したい内容をマイクで録音

・スライドごとに別々の音声が記録されるので、途中からの録音や修正も可能

・再生時は自動で音声付きで進行するため、解説動画のようなスライドショーが作れる

音声付き資料は、説明力や分かりやすさが格段にアップする上、何度でも録り直しが効くため、失敗するリスクを抑えられるのが大きなメリットです。

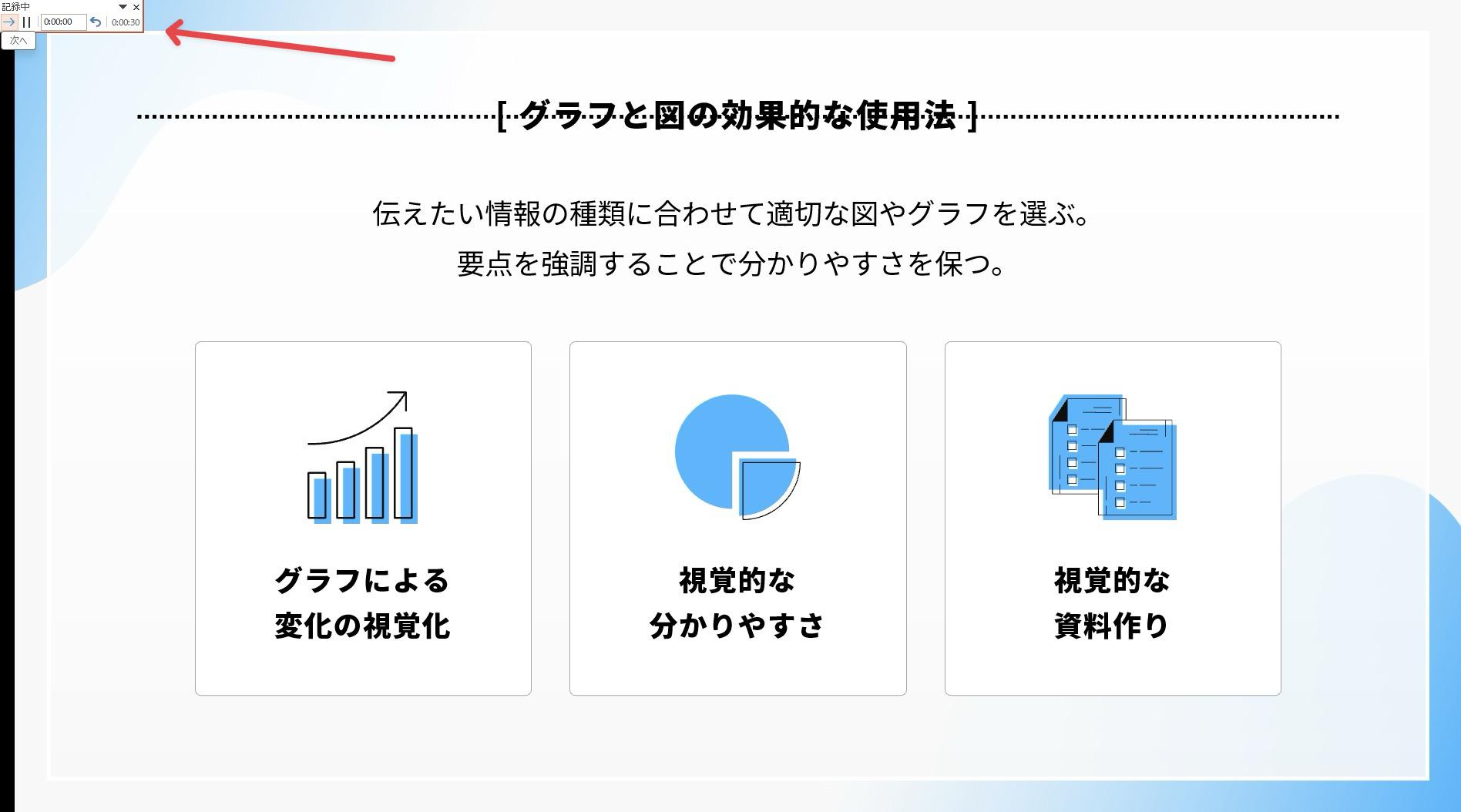

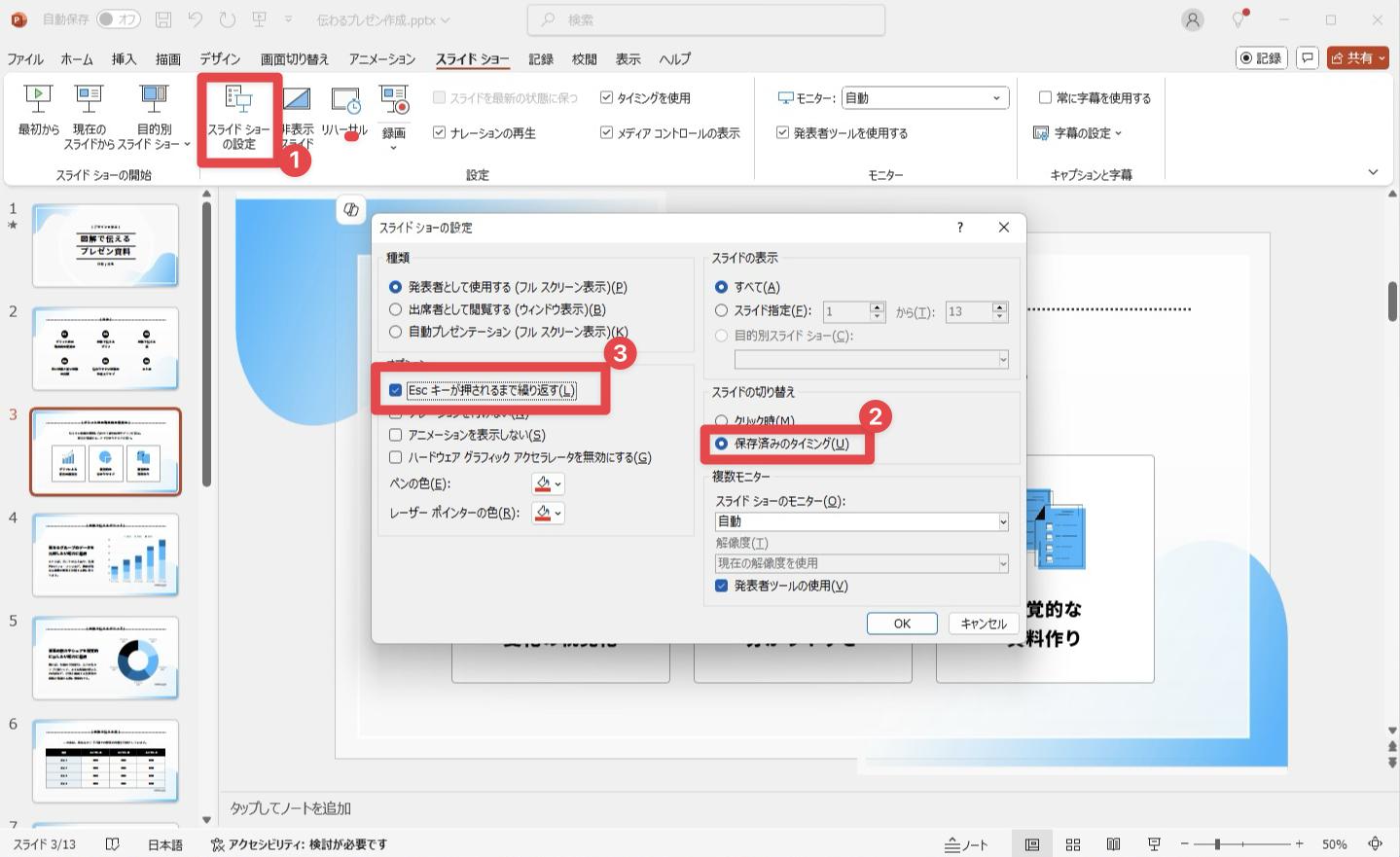

3-3. 全自動で再生する設定|タイミングの記録とループ再生

展示会やサイネージ、無人上映などで活躍するのが「全自動再生」と「ループ再生」の機能です。人が操作しなくても、指定したタイミングでスライドが自動的に切り替わります。

・「タイミングを使用」にチェック

・「スライドショー」タブ>「リハーサル」で、各スライドの表示時間を設定し「タイミングを保存しますか?」に「はい」で回答

・「スライドショーの設定」から「最後のスライドの後に最初から再生(ループ)」をON

・この設定で、展示会やイベントでも“放置してOK”な自動再生スライドショーが作れる

自動進行やループ再生を活用すれば、パワポスライドショー活用シーンの幅が大きく広がります。

Part4. 発表本番で差がつく!パワポスライドショー実行テクニック

パワポ作成のスキルだけでなく、本番の“見せ方”や進行で差がつくのがプロのプレゼンです。

本章では、聴衆の前で自信を持って発表できるように、実践的な機能とテクニックを紹介します。発表時のトラブル防止やスムーズな進行にも役立つ内容となっているので、発表前にもう一度読み返して、参考にしてください。

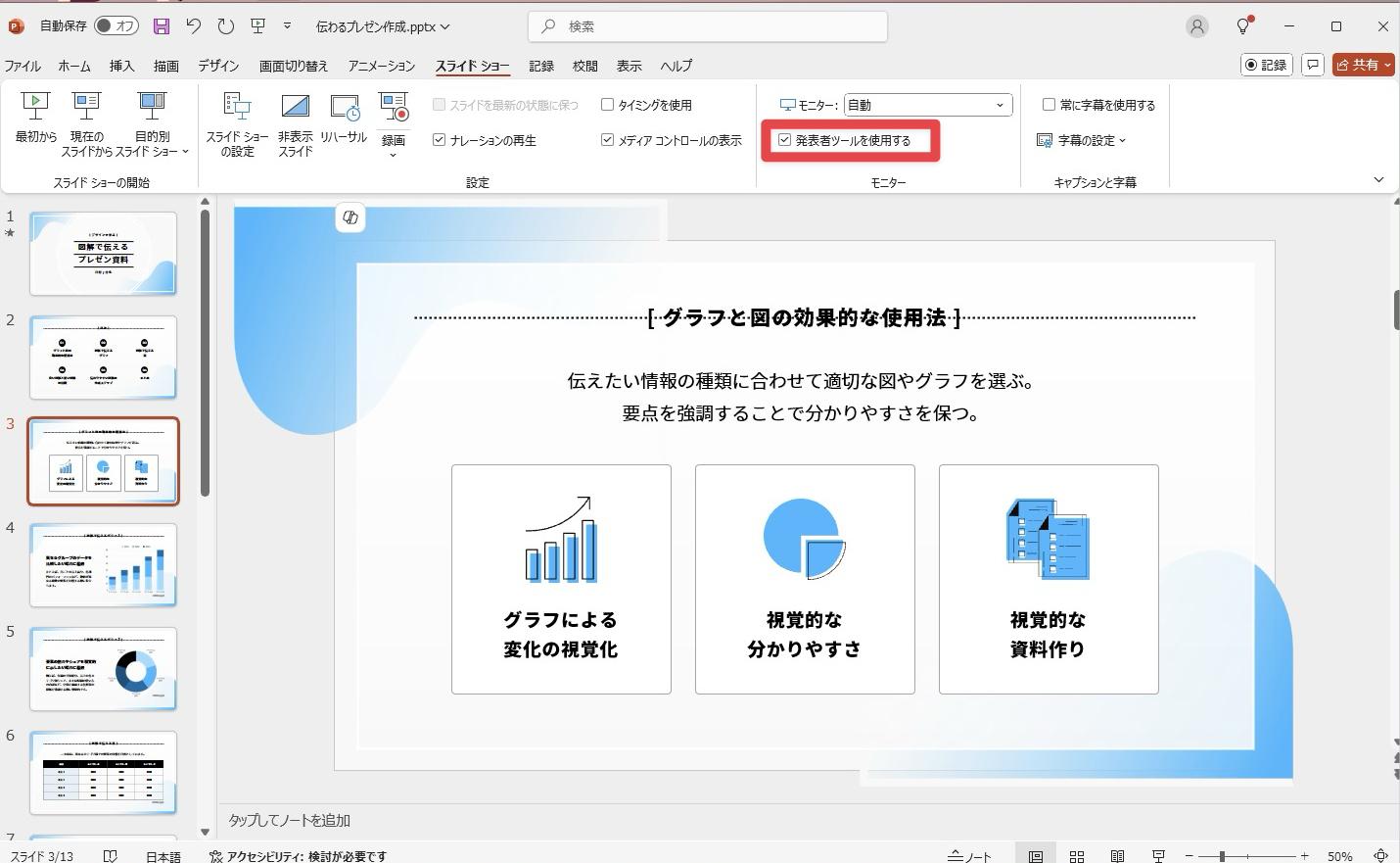

4-1. 発表者ツールを使いこなす|手元の画面でカンペや時間を確認

「発表者ツール」は、プレゼン本番の強い味方です。

手元の画面(発表者用モニター)で原稿やノート、タイマー、次のスライドを個別に表示できます。聴衆に見せたい情報だけをスクリーンに映しつつ、自分だけが原稿や残り時間をチェックできるため、安心して発表に集中できます。

・「スライドショー」タブから「発表者ツールを使用する」にチェック

・ノート(カンペ)を入力しておくと、手元で流れやポイントを確認しながら進行できる

・経過時間や残り時間を常に把握できるので、時間配分が格段にしやすくなる

・次のスライドやジャンプ先も一目で分かり、質疑応答時も慌てない

発表者ツールをしっかり作り込み、準備しておくことで本番の緊張を和らげ、ミスなくプロのような発表を実現できますよ!

4-2. 本番中に役立つショートカットキー一覧

スライドショー実行中は、ショートカットキーを活用することで、想定外の場面でも柔軟に対応できます。

特定のスライドへ一発でジャンプしたり、画面を一時的に消したりできるので、発表中の“間”作りや、質疑応答時にも便利です。

| 操作内容 | ショートカットキー |

| 最初のスライドに戻る | Home |

| 最後のスライドに進む | End |

| 指定したスライドにジャンプ | スライド番号+Enter |

| 一時的に画面を黒くする(画面オフ) | B または .(ピリオド) |

| 一時的に画面を白くする(無地表示) | W または ,(カンマ) |

| ペン機能ON | Ctrl+P |

| レーザーポインターON | Ctrl+L |

| スライドショーを終了 | Esc |

作成したパワポスライドショーで、プレゼンを何度も練習していく中で、一つずつ覚えていくのがコツです。普段使っていないショートカットはプレゼン本番ではまず出てきません。

しっかり身につけることで、突然のアクシデントにも落ち着いて対応できます。

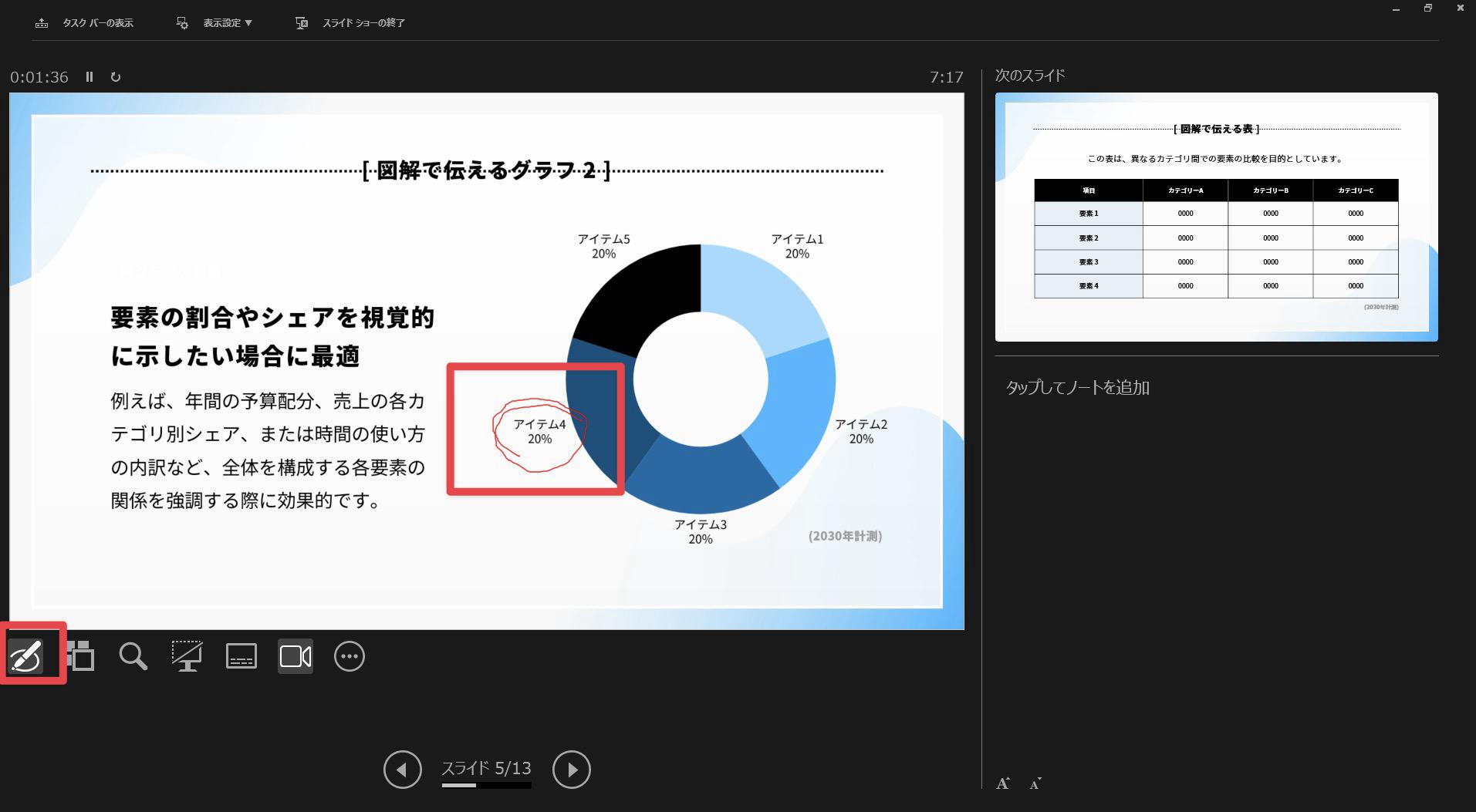

4-3. ペン・レーザーポインター機能で注目を集める

スライドショー中に、画面に直接書き込みしたり、注目ポイントを示すレーザーポインター機能もぜひ活用したい機能です。

特に、視線を集めたい場面や、重要な部分を強調したい時に役立ちます。

・「Ctrl+P」でペン機能ON、スライド上に自由に書き込み

・「Ctrl+L」でレーザーポインターを起動し、マウスカーソルがそのままポインターに変化

・プレゼン中にその場で補足説明や強調ができ、聴衆の関心を引きつけやすくなる

単に資料を読み上げているのではなく、リアルタイムで“説明されている感”が出るため、より“伝わる”プレゼンが実現できるでしょう。

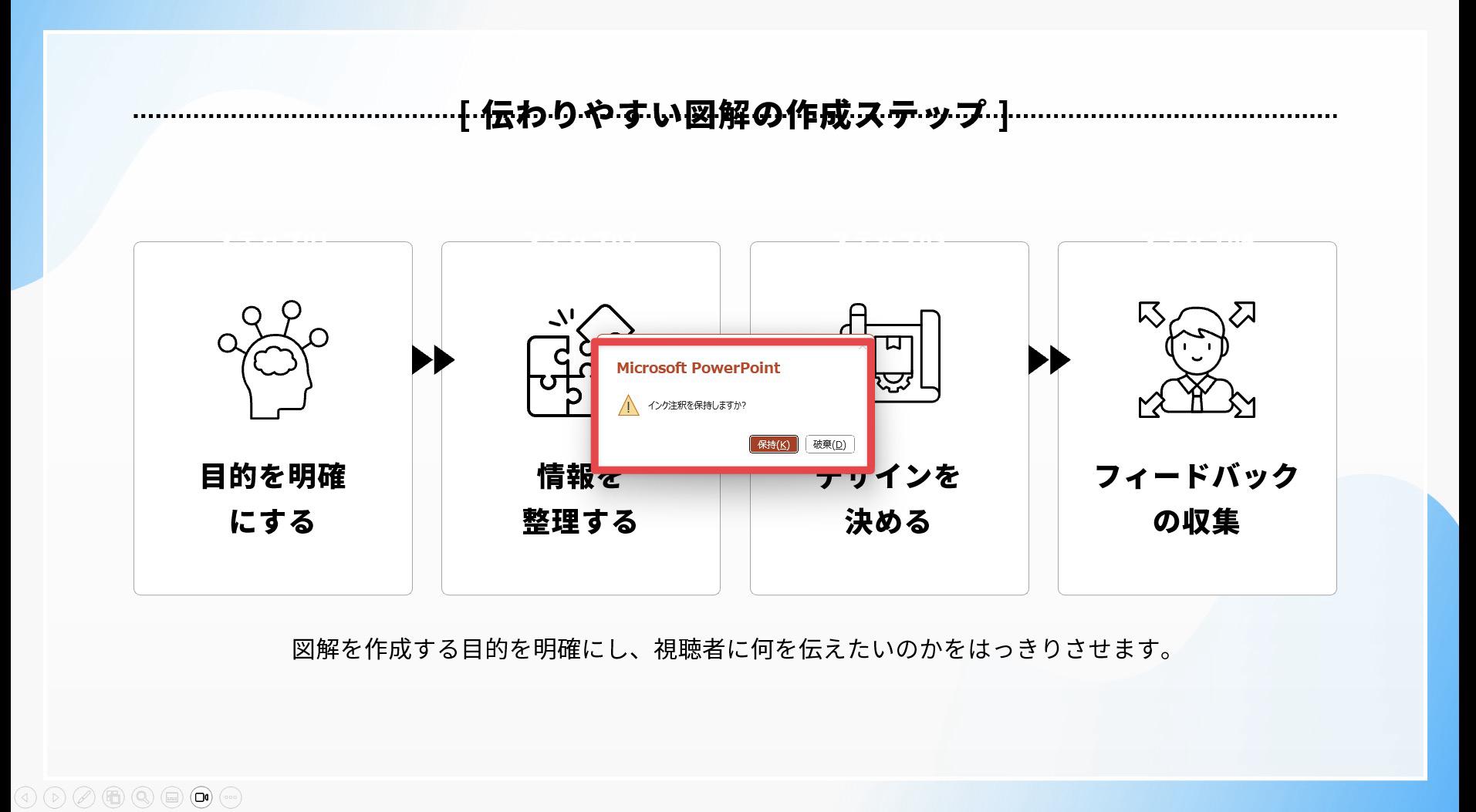

なお、発表中に、ペン機能で追加した注釈は、プレゼン後「保持」するか「破棄」するか選択が可能です。

Part5. 【応用編】パワーポイントスライドショーを動画にして活用する選択肢

パワポで作成したスライドショーは、動画化することで更に使い道が大きく広がります。

本章では、動画化のメリットから、手軽なエクスポート方法、本格的な動画編集までの流れを紹介します。

5-1. なぜスライドショーを動画にするのか?3つのメリット

スライドショーを動画にすることで、次のようなメリットが生まれます。

・誰でも同じ環境で再生できる(PowerPointがインストールされていない相手にも共有OK)

・YouTubeやSNSで手軽に発信・共有ができる

・オンデマンド教材やマニュアル動画としても使える

一度動画化しておけば、配信や共有・保存も簡単になり、伝えたい内容を幅広く届けられるようになります。

せっかくこだわって作成したPowerPointスライドショーを更に幅広く活用しましょう!

5-2.パワポの機能で動画に変換(エクスポート)する方法

実は、パワポの標準機能でも、スライドショーを動画ファイルとして書き出せます。

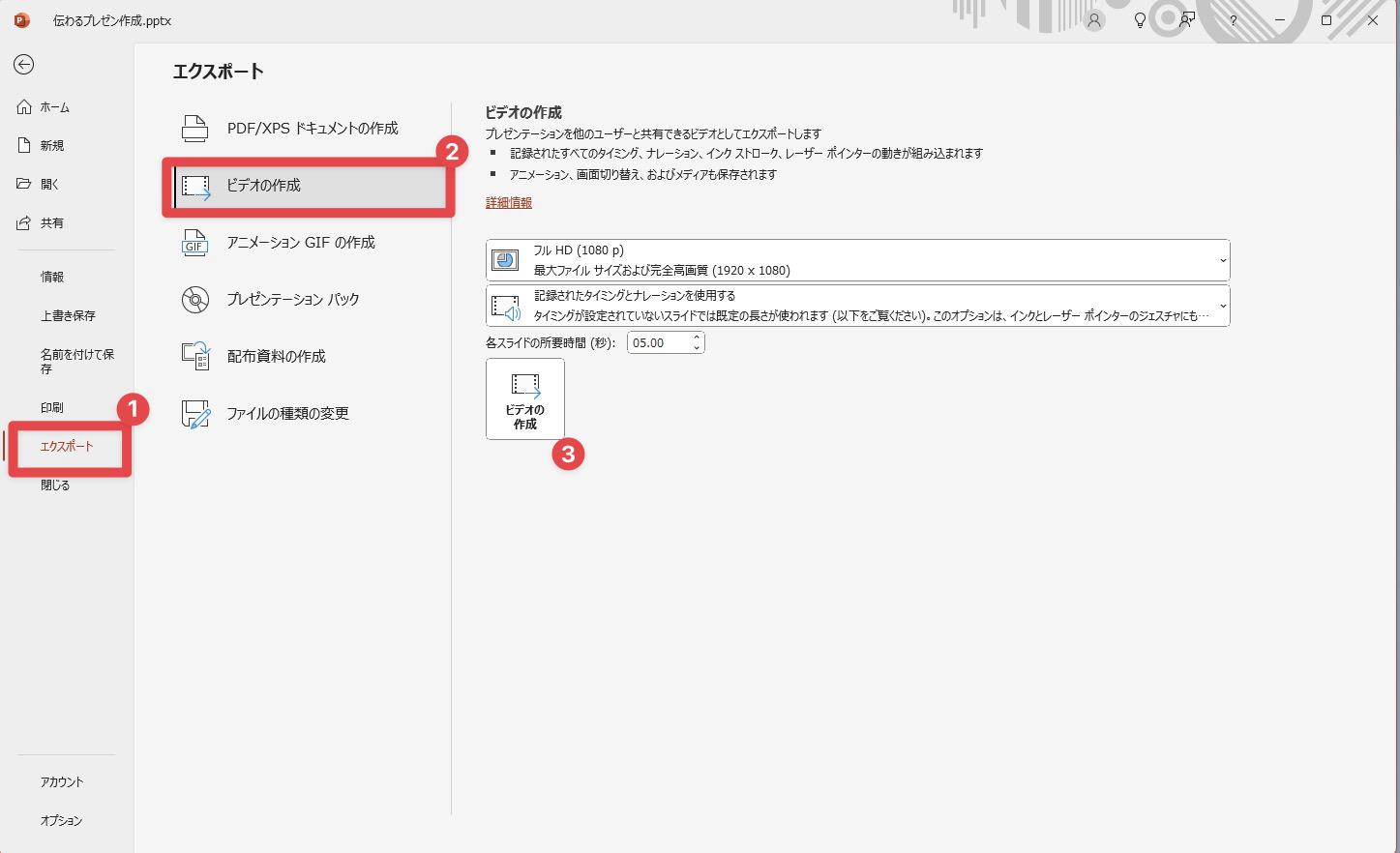

・「ファイル」>「エクスポート」>「ビデオの作成」を選択

・画質やナレーション付き/なし、記録されたタイミング(本記事3-3参照)を設定

・「ビデオの作成」ボタンからMP4またはWMVで保存

操作はシンプルで、初めてでも数分で動画化が可能です。

関係記事: Filmoraで簡単にパワーポイントを動画形式に変換!

5-3. より高品質な動画に仕上げるなら|動画編集ソフトという選択肢

ただし、パワポの動画エクスポート機能には限界もあります。

例えば、BGMの細かな調整や、プロのようなテロップ・エフェクト、少し複雑な編集以上の作業は基本的にできません。

より本格的なクオリティのプレゼン動画を目指す場合は、動画編集ソフトの活用が必須です。

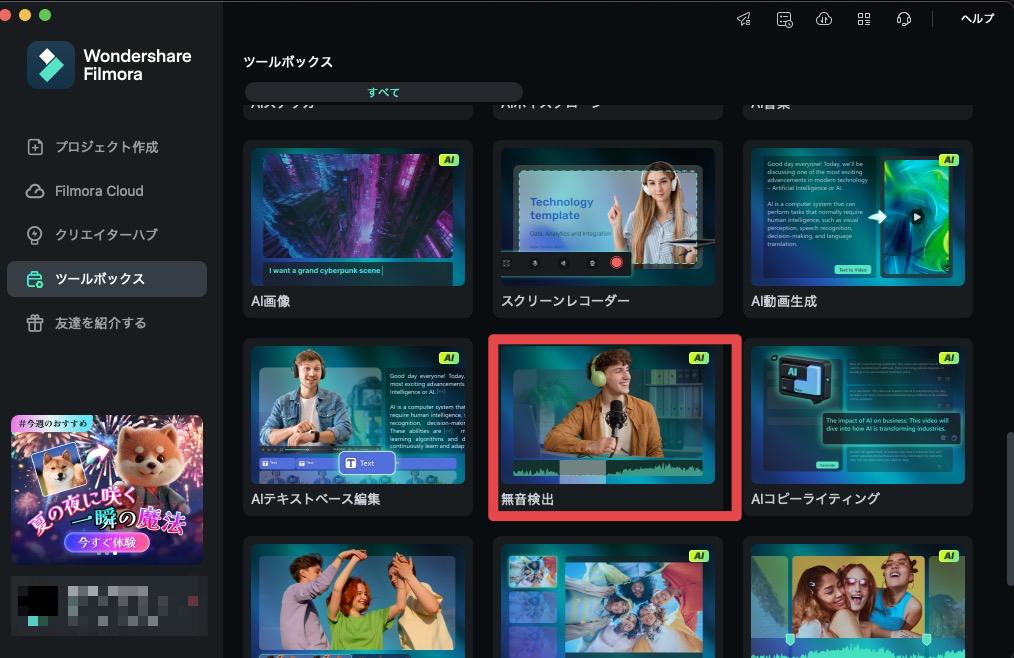

Filmoraでクオリティを上げる3つのポイント

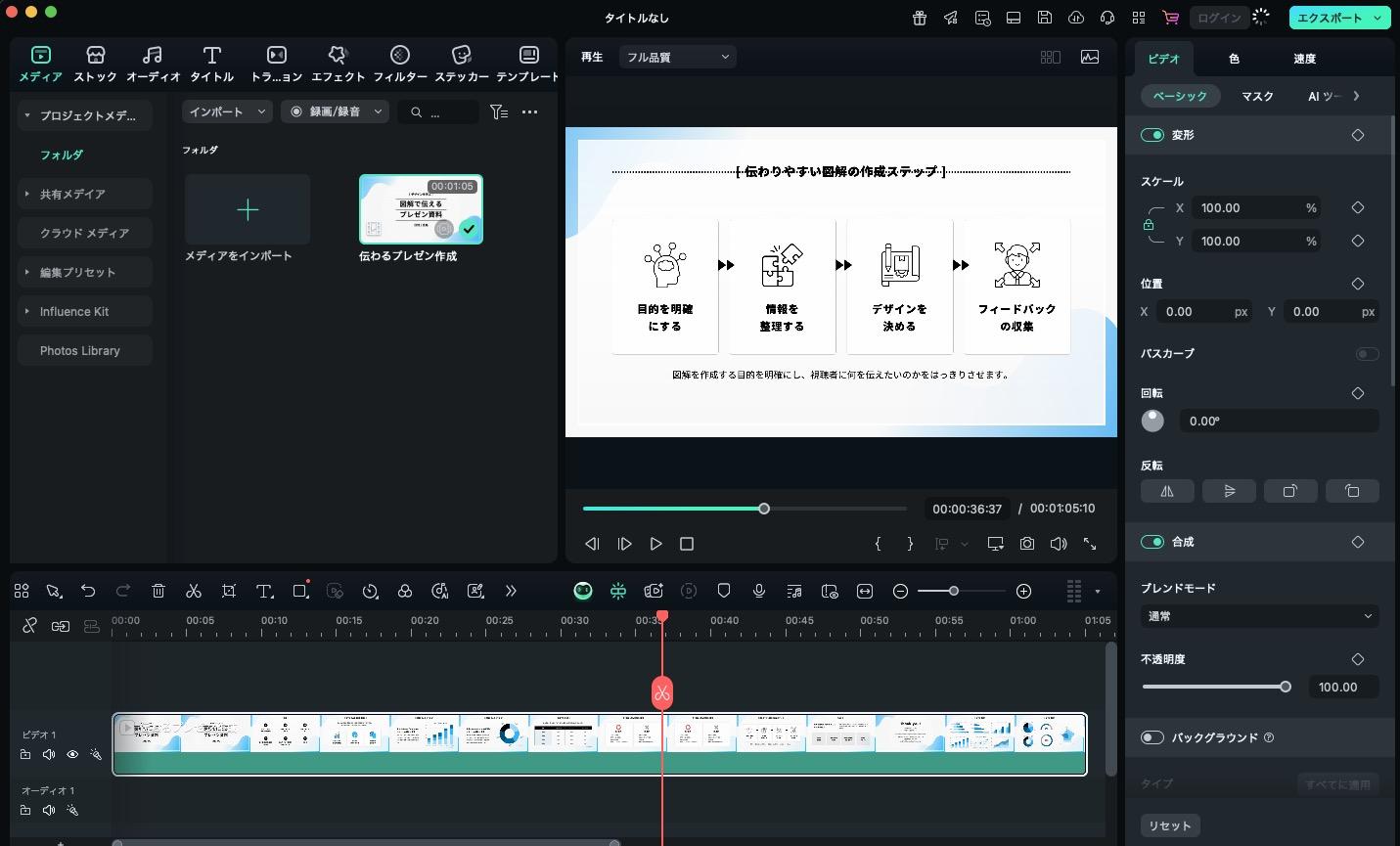

Filmora(フィモーラ)は、パワポで作成した動画をさらに高品質に仕上げたい時におすすめの動画編集ソフトです。

ここでは、Filmoraならではの強みを3つまとめて紹介します。

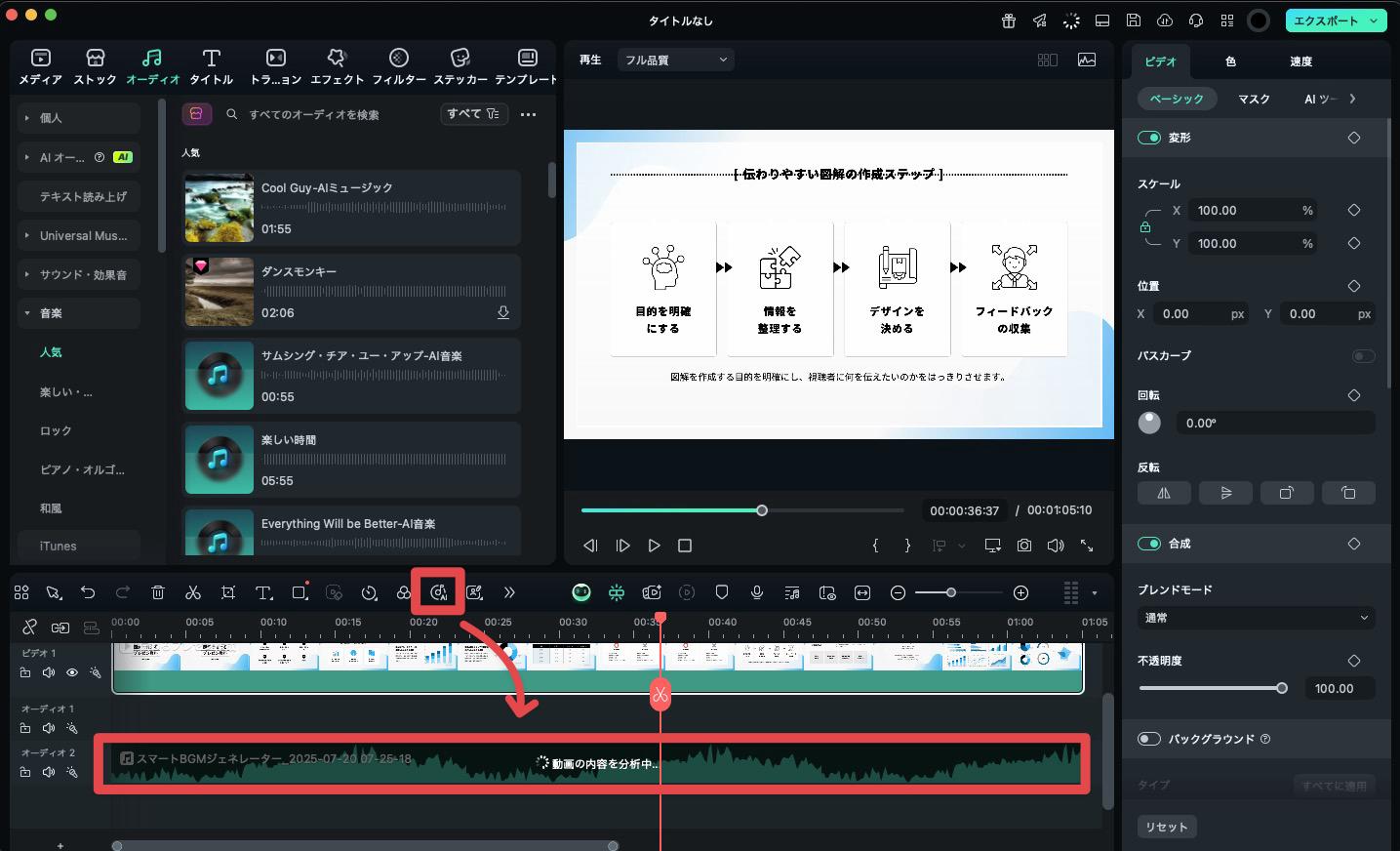

ポイント1:著作権フリーのBGMや効果音を自由に追加

Filmoraには豊富な著作権フリーBGM・効果音が内蔵されており、ワンクリックで挿入できます。

また、AI機能による自動BGM生成機能を使えば、スライドショーの内容ともマッチする“オリジナルBGM”がソフト内で作成できてしまいます!

プレゼン動画の雰囲気づくりや盛り上げ効果が簡単に実現できるでしょう。

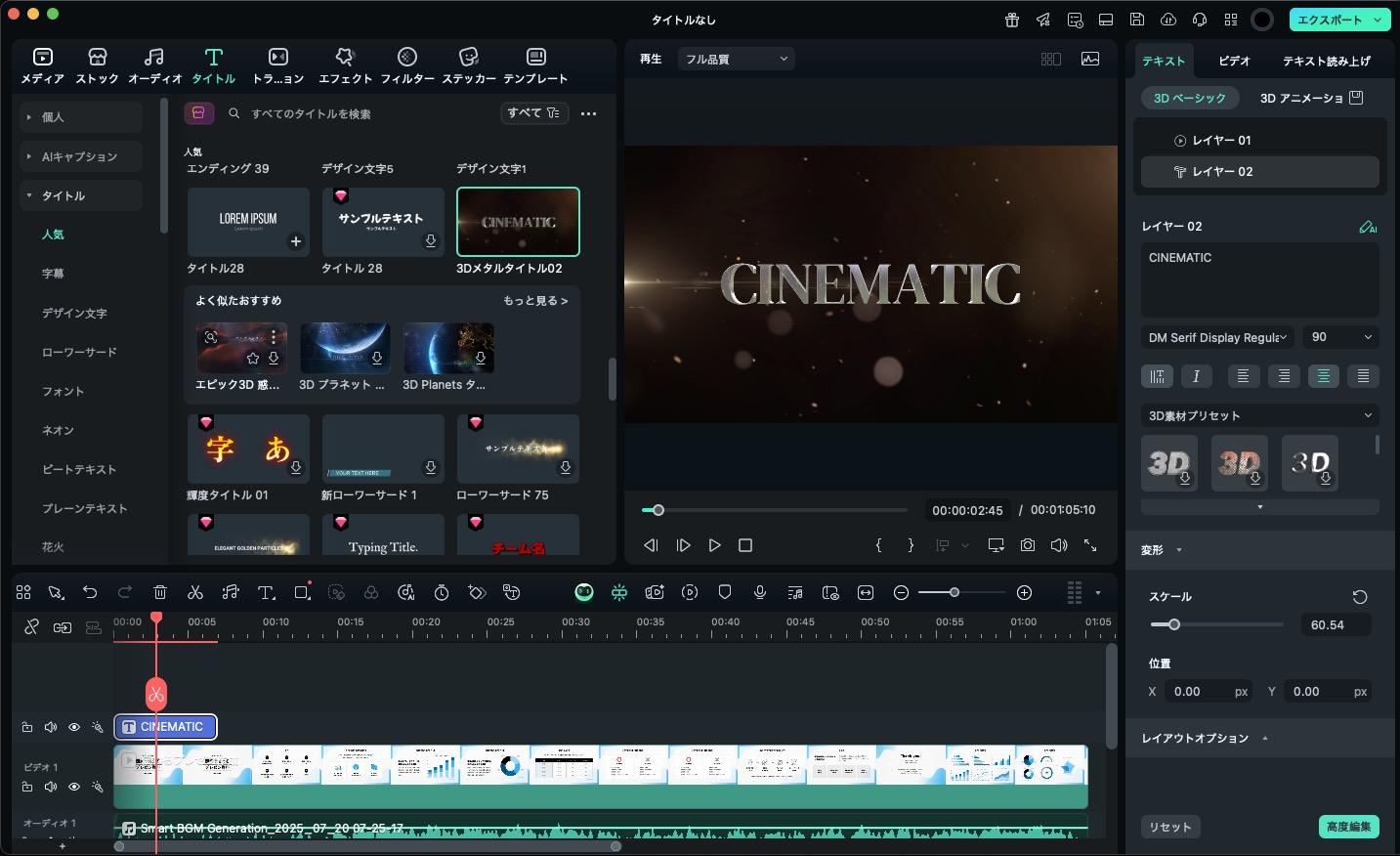

ポイント2:魅力的なテロップやトランジション・エフェクト・ステッカーで視覚的に補強

パワポのアニメーションとは違い、Filmoraではプロ仕様のテロップや豊富な映像エフェクト・トランジション・ステッカーをドラッグ&ドロップで簡単に追加できます。

Filmoraにはなんとソフト内に230万点以上のクリエイティブ素材が搭載されています。

搭載されているテロップや、素材、エフェクト等を追加していくだけで、オリジナリティあふれるプレゼン動画が作成できるでしょう!

重要ポイントの強調や視覚的な飽き防止に最適です。

Filmoraーウェディングメディア

- 漫画風結婚式

- 漫画風結婚式

- 漫画風結婚式

ポイント3:不要な部分のカットや別動画との合成も簡単

録画したプレゼン中の余計な「間」やミスをカットしたり、関連する映像・資料を合成したりする編集も効率的、なおかつ直感的にできます。

例えば「無音検出」機能を使えば、録画録音(Filmoraは録画録音機能も搭載)したプレゼンナレーションから重要な部分だけを残して一発カット編集が実現できます。

つまり、短時間で洗練された動画に仕上げられるのがFilmoraの強みです。

無料体験版も用意されているので、まずは一度ダウンロードして、編集の違いを体感してみてください。

また、具体的な方法や活用方法については以下の記事でも紹介しているので、実践する際はぜひこちらもご覧ください!

Part6. Q&A|PowerPointのスライドショーについてよくある質問

最後に本章では、PowerPointのスライドショーについて、多くの方が実際によく抱く疑問にお答えしていきます!

細かいポイントまでクリアにしておくことで、安心してプレゼン準備に取り組めますよ!

Q1. 10分のプレゼンスライドショーは何枚くらいが適切ですか?

目安として「1スライドにつき1分」が基本ですが、内容や演出、プレゼンの局面などによって多少前後します。

要点の多い場合は1枚を短く切って使うのもOK。

逆に言うと、文字ばかりで情報が1枚に詰まったプレゼンでは「もはやWordで良くない?」となってしまいます。

1スライドで説明する要点は1つ、多くても3つまでに絞って、シンプルで見やすいスライドを意識しましょう。

Q2. 発表者ツールのノート(カンペ)を相手に見せない方法は?

PCの「表示設定」で「表示画面を拡張する」に設定しましょう。

こうすることで、発表者だけがノートや時間を確認でき、聴衆には本来のスライドのみが表示されます。

詳しくは本記事のPart4で解説しています。

Q3. スライドショーで音楽を最後まで(スライドをまたいで)流し続けるには?

「挿入」タブから音声ファイルを追加した後「再生」タブの「スライド切り替え後も再生」にチェックを入れておきましょう。

スライドをまたいでBGMを流し続けたい場合は、この設定が必須です。

手順の詳細は本記事Part3を参照してください。

Q4. ダメなパワポスライドの特徴は?

これは、Q1とも関連しますが、

・文字が多すぎて読みにくい

・色が多すぎて統一感がない

・アニメーションや効果を多用しすぎて内容が伝わらない

このようなスライドは逆効果なので、シンプルかつ要点重視でまとめるのがおすすめです。

また、自分で説明しながらプレゼンする「発表用のスライド」なのか、スライドショーだけで完結させたい「配布用スライド」なのかによっても、完成形は大きく変化します。

あなたがリアルタイムで言葉も使って、プレゼンするケースの場合は、あえて内容を書きすぎず口頭で解説を添えるのも一つのテクニックですよ!

まとめ|PowerPointスライドショーをマスターして、伝わるプレゼンを実現しよう

本記事では、PowerPointスライドショーの基本操作から応用テクニック、発表本番で使える機能や動画化まで、幅広く解説しました。

パワポを使いこなせば、あなたのプレゼンの伝わり方・印象は格段にアップします。

また、資料を動画化することで社内外での共有やSNS発信、教材化まで活用の幅が大きく広がります!

動画編集やクオリティアップには本記事で紹介したFilmoraも選択肢に加えつつ、ぜひ挑戦してみてくださいね!

役に立ちましたか?コメントしましょう!