動画の完成度は“音質”だけでなく“音楽編集”に大きく左右されます。

BGMの音量やタイミング、質感を整え、効果音を効果的に組み合わせることで映像全体の説得力は格段に高まるでしょう。

本記事ではそんな音楽編集に焦点を当て、BGMやSEの最適化、テンポやキーの調整、ループ作成、AIボーカルリムーバーなど“楽曲編集”の観点でおすすめソフトを厳選して紹介します!

最新のAI機能や多彩なエフェクトを活用すれば、初心者の方でも映像の完成度を一気に引き上げられるはずです。

音楽編集をマスターすることは、動画表現を磨くことと同義です。

最新のソフトを選ぶ基準についても解説するので、ぜひ最後まで読み進めて、あなたに合ったソフトを見つけてください!

Filmoraの新機能テキストから動画生成!Google Veo 3で高品質動画を作ろう!

目次

Part1.音楽編集の重要性|なぜBGMと効果音が動画の印象を左右するのか?

映像の第一印象を決めるのは画質だけではありません。

どれほど高精細な映像でも、BGMが場面に合っていなかったり、効果音の質感が不自然だと、視聴者は違和感を覚えて離れてしまいます。

反対に、音楽が自然に馴染み、映像を引き立ててくれると、動画全体の完成度は大きく向上するでしょう。

そういった意味で、音楽編集は作品の「伝わりやすさ」と「没入感」を支える大切な工程です。

ここでは、その役割を3つの観点から整理します。

1-1. BGMが視聴体験に与える影響

心地よいBGMは視聴者の集中を助け、動画内容の理解も深めます。

音楽編集ソフトを使って、雑音や不要な音を処理して透明感のある音に整えるだけで、映像全体の印象は大きく変わりますよ!

・雑音や環境音を除去すると集中しやすい

・ BGMが映像に調和すれば物語性が高まる

・効果音の配置によって臨場感を演出できる

1-2. ナレーションとBGMのミックス設計

ナレーションがBGMに埋もれると、伝えたい内容は届きません。

音楽編集ソフトを活用すれば、ナレーション時に自動でBGMを下げたり、フェードイン・アウトしたりと場面に応じた音量調整が可能です。

・ナレーションを主役として際立たせられる

・ダッキングで自然な音量バランスを実現

・ミックスを整理することで説得力が増す

1-3. 収録環境の限界を補う“音楽編集”

動画撮影時や録音時にいつでも理想的な録音環境を用意できるとは限りません。

「雑音の混入」「声のこもり」「音割れ」「エコー」など、収録段階では避けられない問題も多くあるのが実情でしょう。ここでも活躍するのが音楽編集ソフトです。

ノイズリダクションやエコー抑制、EQ調整などを使うことで、収録の限界をカバーし、クリアで映像にマッチした音楽に仕上げられます!

・音割れや声のこもりを補正して聞きやすさを改善

・エコーを軽減し、空間に左右されないクリアな音質を実現

・録音の失敗をリカバーし、作品全体の品質を守る

関係記事: 【動画編集用】あなただけのロイヤリティフリーBGMを使う方法

Wondershare Filmoraの「AI音楽」は、ワンクリック、または動画の雰囲気を選ぶだけで、数秒で最適なサウンドトラックを自動生成し、音源探しの手間を省ける機能です。動画に合うBGMを“2つの方法”で素早く作成できます:

Filmoraでできること

- 「AI音楽ジェネレーター」で、映画的/ドラマチック~アップビートなどのスタイルと長さ(20秒~5分)を指定してBGMを生成。

- 「スマートBGMジェネレーター」で、動画の長さにぴったり合う音楽をワンクリックで作成。

- SNSコンテンツ、映画、配信など幅広い動画プロジェクトに即戦力のトラックを用意。

Part2. プロが教える音楽編集ソフトの選び方|高品質を決める「3つの新基準」

Part1で触れたように、音楽は動画の印象や理解度を大きく左右します。

では、具体的にどんなソフトを選べば“伝わる音楽”を実現できるのでしょうか。

これまでは操作性や価格が主な判断基準でしたが、2025年現在それだけでは不十分です。

映像に自然に馴染み、演出の幅を広げるためには、以下3つの基準が欠かせません。

| 新基準 | 特徴 | 視聴者にとっての効果 | 満たさない場合のリスク |

| 48kHzサンプリングレート | CD音質(44.1kHz)を超える情報量 | BGMや効果音が鮮明になり映像に調和する | 音の輪郭が甘く、映像に比べてチープな印象になる |

| 32-bit float音声処理 | 大きな音から小さな音まで余裕を持って収録 | 爆発音からささやき声まで自然に再現され、迫力と繊細さを両立 | 大音量では音割れ、小音は埋もれてしまい臨場感を損なう |

| VSTプラグイン対応 | 外部プラグインで表現を拡張可能 | リバーブやEQで自由な音作りができる | 標準機能しか使えず、演出の自由度が制限される |

基準1:CDを超える情報量「48kHzサンプリングレート」

映像が鮮明でも、BGMやSEがくぐもっていると作品全体の完成度は下がります。

48kHzに対応したソフトなら、楽曲や効果音の輪郭をより細かく記録でき、映画館のような没入感を再現できます。

逆に対応していないソフトでは、音の細部が削がれて平板な印象になり、せっかくの映像が音に足を引っ張られてしまいます。

また、せっかく高音質で出力、収録しても、肝心の編集ソフトが対応していない場合は処理できません。

基準2:臨場感のあるダイナミックレンジ「32-bit float音声処理」

臨場感のある動画を作りたいなら、音楽の強弱を自然に再現できることが必須です。

32-bit float対応のソフトなら、BGMやSEの抑揚がそのまま生き、視聴者に“その場にいる感覚”を届けられます。

また、大声や爆発音でも歪まず、小さな息遣いや環境音まで正確に残せます。

結果として、音楽や音声に迫力と繊細さを同時に表現できるでしょう。

一方で、対応していない場合、大音量では音が割れ、小さな音は消えてしまい、リアリティが損なわれてしまいます。

基準3:表現力を広げる「VSTプラグイン対応」

動画のテーマに合わせて音楽や音声を作り込みたいとき、標準機能だけでは限界があるケースも少なくありません。

VSTプラグインに対応している音楽編集ソフトなら、外部の高度なツールを追加してノイズ除去やリバーブ、EQなど自由自在な音作りが可能です。

うまく選定、活用すれば、個人でもプロ並みの演出ができ、作品の世界観を一段と引き上げられます。

Wondershare Filmoraの「AI音声補正」は、背景ノイズを抑えつつ声の明瞭度と豊かさを高め、スタジオ品質のサウンドへ近づける機能です。ローカル処理で結果がすぐ得られ、Vlog・グループインタビュー・室内ナレーション・BGM付きボイスなど様々なシーンで、声とBGMのバランスも整えられます:

Filmoraでできること

- 背景ノイズを効果的に低減して、クリアな音声に。

- 声の明瞭度/豊かさを向上し、プロらしい質感に。

- ボーカルの強調・美化を細かく調整できる柔軟なコントロール。

- ローカル処理で編集結果を即時に確認。

- 屋外Vlog、グループインタビュー、室内ボイスオーバー、BGM付きボイスに最適化して活用。

Part3. 【新基準で選ぶ】おすすめ音楽編集ソフトの決定版 Filmora

Part2で解説した「48kHz」「32-bit float」「VSTプラグイン対応」という3つの基準をすべて満たし、さらにAIによる効率化まで実現しているのが「Filmora」です。

動画編集と音楽編集、音声処理を一つの環境で完結できる点は大きな強みであり、これから紹介する他のソフトと比較する上でも基準となる存在と言えます。

この章では、Filmoraがなぜ多くの音楽クリエイターにとって“最適解”となるのかを具体的に解説していきますよ!

3-1. Filmoraが動画クリエイターにとって「最適解」である理由

Filmoraは「動画編集」と「音楽編集」「音声編集」を統合したプラットフォームです。

音楽編集ソフトと、動画編集ソフトを行き来する必要がなく、企画から完成まで一気通貫で作業を進められるのが大きな魅力と言えるでしょう。

操作は直感的でありながら、BGMや効果音の調整機能もプロレベルの基準を満たしているため、初心者の方から上級者まで幅広く活用できます。

・動画と音楽編集を一つの環境で完結できる

・プロ基準を満たしつつ操作がシンプル

・素材管理から書き出しまで効率的に実行可能

3-2. プロ基準の音質を標準搭載:48kHz/32-bit float対応

Filmoraではプロジェクト設定で「48kHzサンプリング」を選択可能。

さらに書き出し時には「32-bit float音声」に対応しています。

これは先ほど解説した新基準にも該当しており、収録したBGMや効果音の細部を保持しつつ、クリッピングや歪みを防ぎ、後からの調整も容易。

実際にスタジオ録音と同等の透明感ある音質が得られるため、YouTubeや広告動画でも差は歴然です。

・48kHz対応だから、素材の音声クオリティをそのまま保持できる

・32-bit float処理だから、大声も小声も歪まず自然に再生される

・他のプロ用ソフトと同等の基準をクリア

関係記事: ローカルにエクスポートする[高精度なビデオ&オーディオ出力に対応]

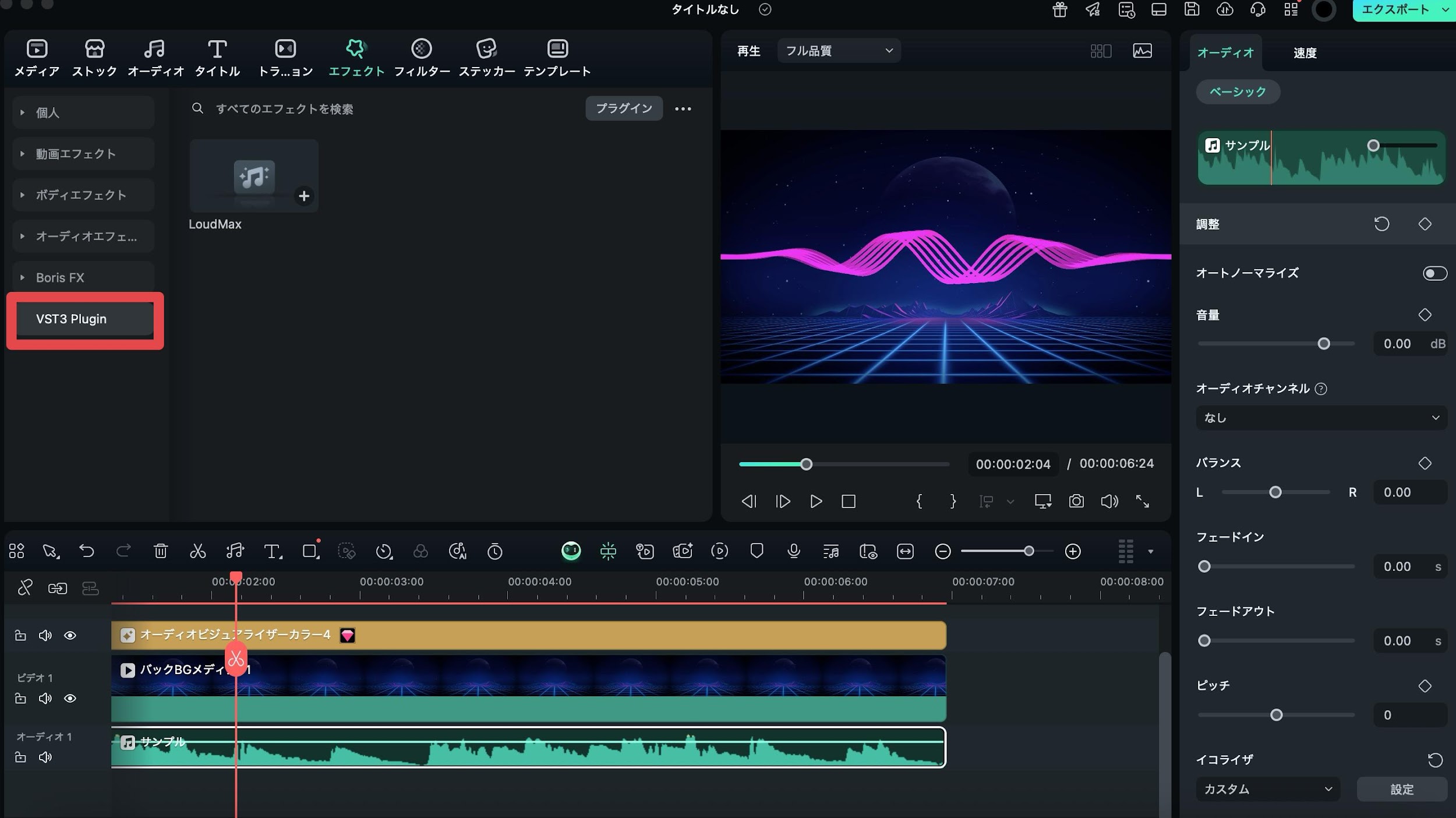

3-3. 有名プラグインも利用可能:VST3プラグイン対応でプロの環境を再現

FilmoraはVST3プラグインに対応しており、多彩な音楽処理ツールをUI上で利用できます。

ノイズ除去やリバーブ追加、EQ調整など従来は専門DAWで必要だった作業もFilmora内で完結。

個人クリエイターでもプロ同等の音響環境を再現できます。

・VST3対応で自由度の高い音作りが可能

・リバーブやEQで質感をコントロール

・長期的な拡張性も確保

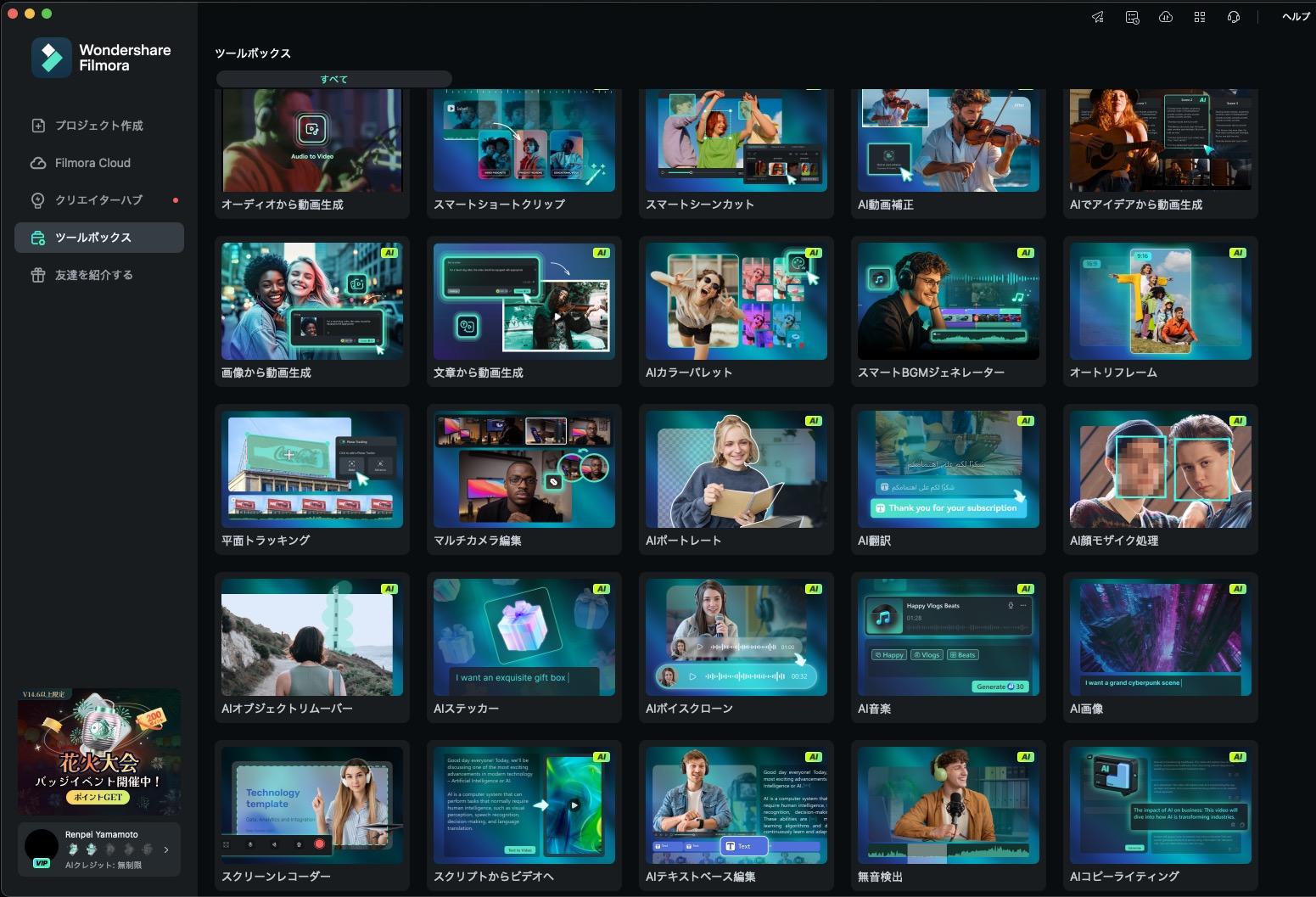

3-4. AIでさらに効率化:ノイズ補正から音楽生成まで

FilmoraはAI機能も豊富に搭載しています。

たとえば「AI音声補正」で雑音を除去してクリアに仕上げたり、「AI音楽ジェネレーター」や「スマートBGM」を使って数秒でオリジナルBGMを生成可能。

さらに「AIボーカルリムーバー」で歌声と伴奏を分離し、リミックスやカラオケ音源として活用できます。

FilmoraのAI音楽編集機能例

| AI機能 | 内容 | 効果 |

| AI音声補正 | バックグラウンドノイズや雑音を自動除去し声を明瞭化 | ワンクリックでナレーションや会話がクリアに |

| AI音楽ジェネレーター | 指定したジャンルや雰囲気に合わせて音楽を生成 | 動画に最適なBGMを数秒で追加できる |

| AIオーディオストレッチ | 動画の長さに合わせて音声・音楽を自然に調整 | 編集後の違和感をなくしスムーズな仕上がりに |

| AIボーカルリムーバー | 楽曲からボーカルと伴奏を分離 | カラオケ音源やリミックス制作に活用可能 |

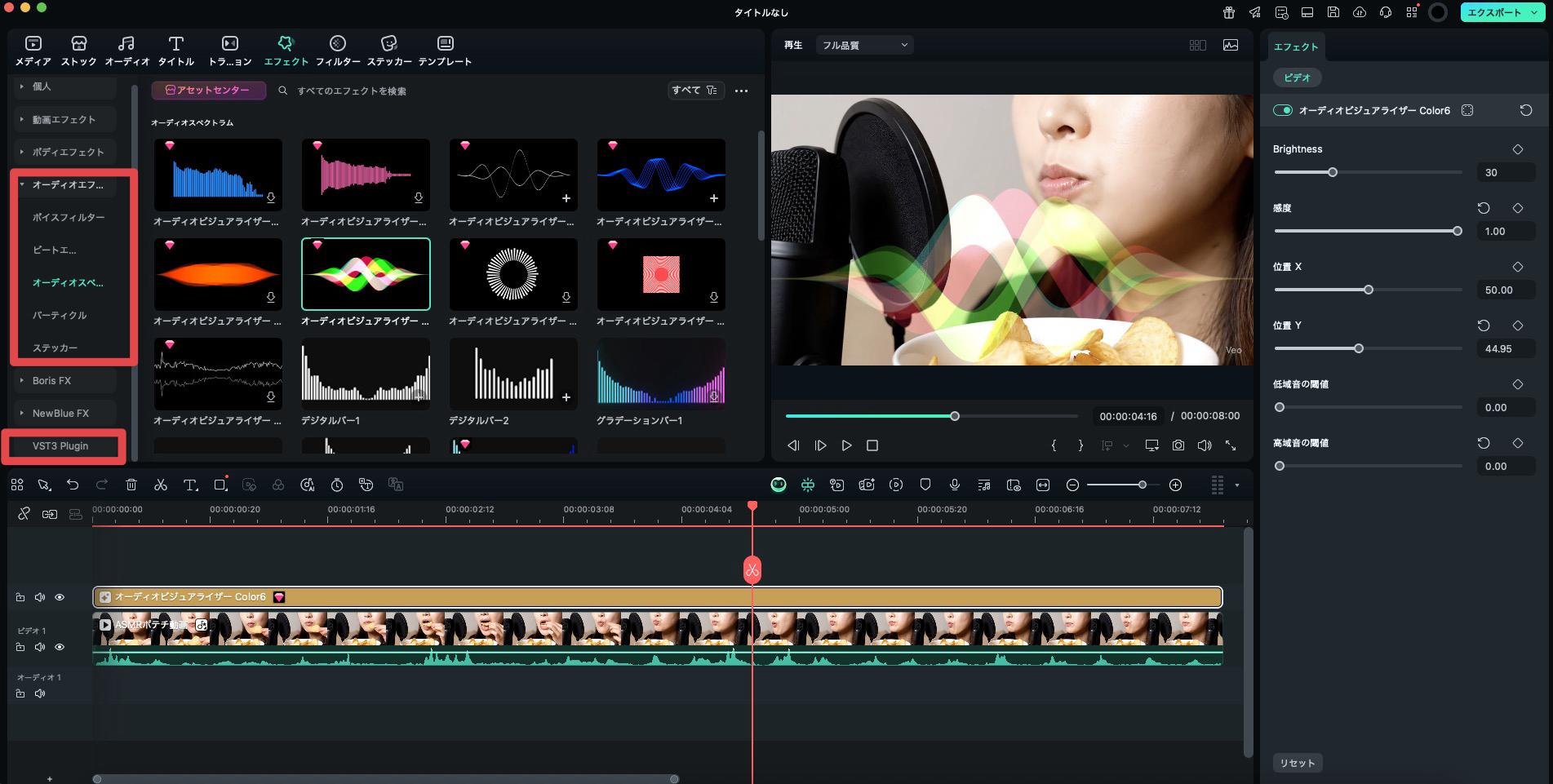

| オーディオスペクトラム | 音楽を一瞬で視覚化 | 音楽と連動する独自の演出を短時間で追加できる |

Wondershare Filmoraの「AIボーカルリムーバー」は、楽曲や動画からボーカルと伴奏(BGM)をワンクリックで分離し、高品質のまま素早く編集できる機能です:

Filmoraでできること

- 右クリック一回でボーカルとBGMを自動分離。高度なAIにより音質を保った抽出が可能。

- デュアルトラック出力で、ボーカル/インストを保持し、ミュート・リミックス・個別エクスポートまで柔軟に対応。

- 最大1時間の音声/動画を一度に処理し、長尺コンテンツも分割不要。

- MP4・MP3・WAV・AAC・FLAC・APE・M4A・M4B・OGG・AMR・AIFFなど多形式に対応して直接インポート可。

- ノイズ除去・音声補正・内蔵オーディオ素材で、分離から仕上げまでオールインワンで完結。

- 活用例:リミックス制作/カラオケ用バッキング作成/動画の吹き替え・BGM差し替え/DJミキシング/音楽指導。

3-5. 実際の編集画面で見るFilmoraの音楽編集フロー

Filmoraの編集画面はシンプルで直感的に操作できるよう設計されています。

難しい知識がなくても、最新の音楽編集基準を踏まえた仕上げが最短5ステップで完了します。

ここで、実際のフローを見ていきましょう!

興味がある方は無料版Filmoraをインストールした上で、一緒に操作しながら読み進めてみてください!

Step1. プロジェクト設定を整える

まずは[新しいプロジェクト]を開きます。

![[新しいプロジェクト]を開き](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/1879/music-editing-software-06.jpg)

[ファイル]>[プロジェクト設定]からサンプルレートを[48000Hz]に設定しましょう!

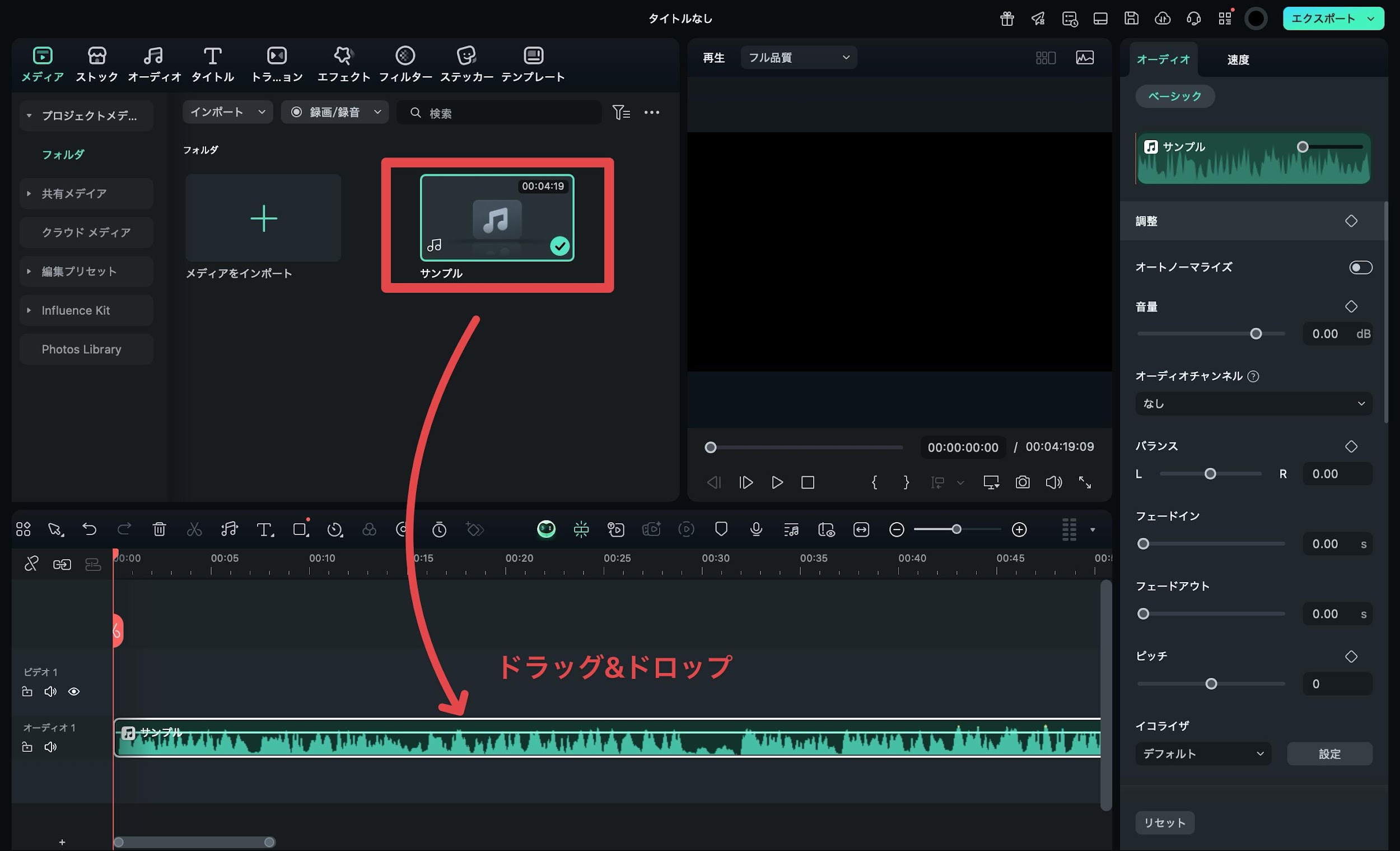

Step2. BGMやSEをタイムラインに配置

BGMやSE、追加したいメディア素材を[インポート]から追加し、タイムラインにドラッグ&ドロップします。

複数ファイルもまとめて読み込めるので効率的です。

![メディア素材を[インポート]から追加](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/1879/music-editing-software-08.jpg)

また、Filmoraには、BGM音楽、SEをAI生成できる機能に加えて、Google最新の動画生成AI「Veo3」なども内蔵されているので、イメージ通りの映像+音声をソフト内で新たに“生成”することも可能です!

Step3. AIによる自動補正を適用

![[AI音声補正]を適用](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/1879/music-editing-software-09.jpg)

インポートしたBGMやSE、動画を選択して[オーディオ]>[ノイズ除去]から、必要に応じてノイズをカットし、更に[AI音声補正]で声の明瞭度を高めたり、音声美化したりしましょう。

必要に応じて[オーディオダッキング]を使えば、BGMよりもナレーションを聞き取りやすく調整できます。

また、音楽の細かい調整や、キーフレームなどにも対応しています!

関係記事: 【最新】録音音声から雑音が消せる!ノイズ除去ソフト/アプリ/サイト9選

Step4. 表現を拡張

[エフェクト]から[VST3プラグイン]を追加したり、リバーブやEQなどの内蔵エフェクトで質感をコントロールします。楽曲や効果音を調整して演出の幅を広げましょう。

Step5. 高音質で書き出し

![[エクスポート]をクリック](https://filmora.wondershare.jp/images/article-trans-image/1879/music-editing-software-11.jpg)

最後に[エクスポート]をクリックし、プリセット内の[詳細設定]をクリック。

オーディオ項目の、48000Hzサンプルレートと32-bit float(エンコーダを「PCM」に変更後「ビット深さ」を32に)を指定して書き出します。

これでスタジオクラスの音質を保った動画が完成します。

Part4. 目的別|プロ向け音楽編集ソフト・DAW比較5選

前章では、動画編集と音楽編集を一体化できる万能ソフトとしてFilmoraを紹介しました。

Filmoraだけでも幅広い用途に対応できますが、音楽制作やレコーディングを突き詰めたい方には、特化型のDAWを選ぶことでさらに表現の幅が広がります。

シンプルな調整で十分な方から、本格的な作曲やミキシングに挑戦したい方まで、求める機能は人によって異なります。

本章では代表的な5つのソフトを取り上げ、それぞれの強みや得意分野を整理しました。

あなたの制作スタイルに最適な一本を見つけるための参考にしてください!

4-1.Adobe Audition:Adobeユーザー向けの業界標準DAW

Adobe Auditionは、映像編集ソフトPremiere Proとの連携力で業界標準となっている音楽編集ソフトです。

48kHzやVST対応などプロ基準の機能を幅広く備え、放送局や映画制作の現場でも利用されています。

ただし、高額なサブスクリプション費用と習熟に時間がかかる点がハードルです。

| 項目 | 特徴 |

| 強み | Premiere Proとの連携、業界標準の信頼性 |

| 主な用途 | 放送・映画制作、プロの映像音声編集、映像用の音楽編集 |

| 課題 | 料金が高額、学習コストが大きい |

| 基準対応 | 48kHz/32-bit対応、VSTも利用可能 |

4-2. REAPER:圧倒的なコスパを誇る技術者向け高機能DAW

REAPERは低価格でありながら、32-bit floatやVST対応を含むプロ仕様機能を網羅したコストパフォーマンス抜群のDAWです。

スクリプトやプラグインでの拡張性が高く、特に音楽エンジニア/作曲やミキシング現場に好まれています。

一方で初期設定が複雑で、UIもやや難解なため初心者の方は慣れが必要です。

| 項目 | 特徴 |

| 強み | 低価格、拡張性の高さ、動作が軽快 |

| 主な用途 | 音楽エンジニア、作曲やミキシング現場 |

| 課題 | UIが複雑、導入時のカスタマイズが必須 |

| 基準対応 | 48kHz/32-bit対応、VST活用可 |

4-3. Logic Pro:Macユーザー専用の音楽制作向け総合DAW

Logic ProはAppleが開発したMac専用の総合DAWです。

標準で高音質処理や豊富なエフェクトを搭載し、48kHz対応も当然ながらクリアしています。

同じくApple製の動画編集ソフトFinal Cut Proとの相性も良く、Apple製品で統一したいユーザーに人気で、どちらかと言えば動画音声編集よりも音楽制作に特化した性格が強いソフトです。

| 項目 | 特徴 |

| 強み | 豊富な音源、Apple製品との高い親和性、買い切り |

| 主な用途 | 作曲・編曲・音楽制作、Final Cut Pro連携 |

| 課題 | Mac専用、映像のBGM編集にはやや過剰、高額 |

| 基準対応 | 48kHzやVST対応あり、32-bit float対応あり(対応インターフェースやアドバンスド設定で利用可能) |

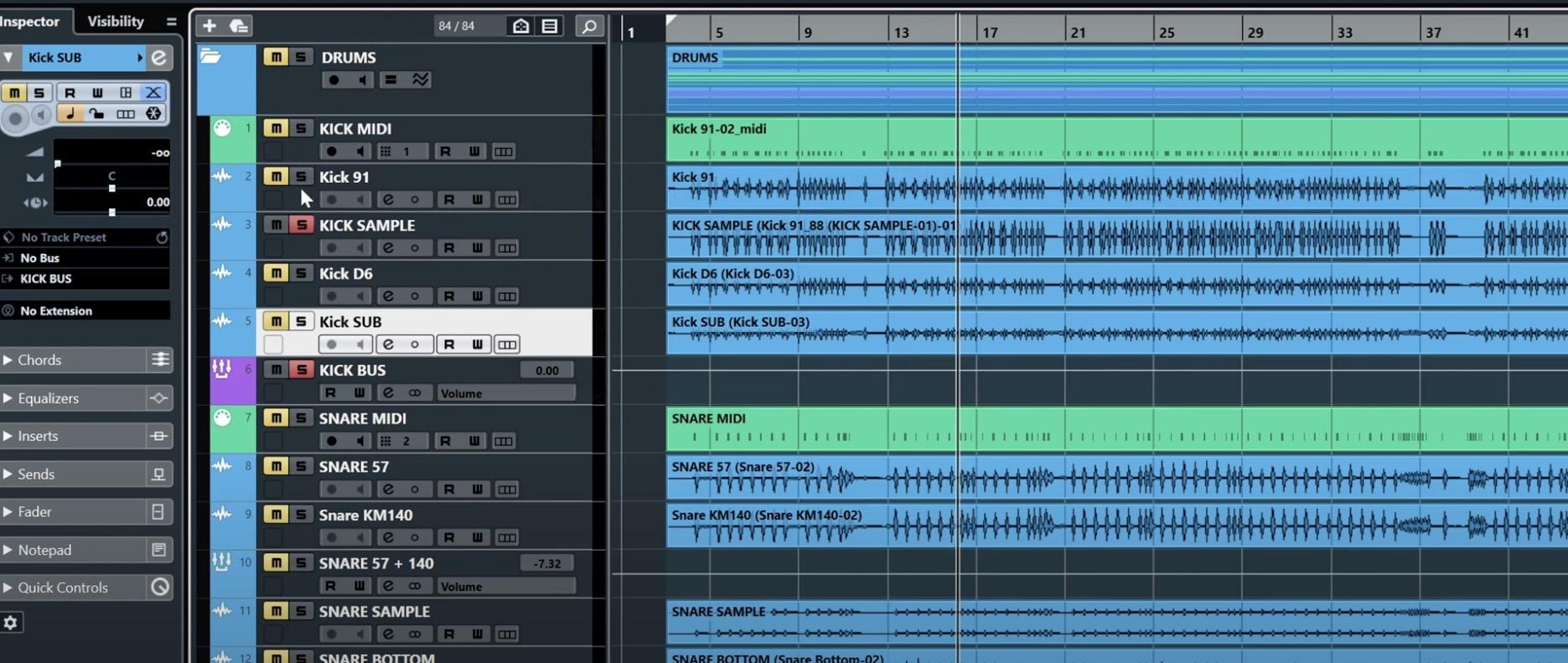

4-4. Cubase:Windows/Mac対応の歴史ある音楽制作DAW

Cubaseは長い歴史を持つSteinberg社のDAWで、DTM分野では定番中の定番です。

音楽制作においては48kHzやVST対応を網羅し、MIDI編集や録音機能も非常に強力です。

ただし、映像の音声処理だけを目的とするなら機能過多であり、学習コストも大きい点がネックとなります。

| 項目 | 特徴 |

| 強み | 歴史ある信頼性、音楽制作の豊富な機能 |

| 主な用途 | DTM、音楽レコーディング、作曲全般 |

| 課題 | 音楽制作向け要素が多く、映像のBGM調整だけなら機能過多 |

| 基準対応 | 48kHz/32-bit対応、VSTも充実 |

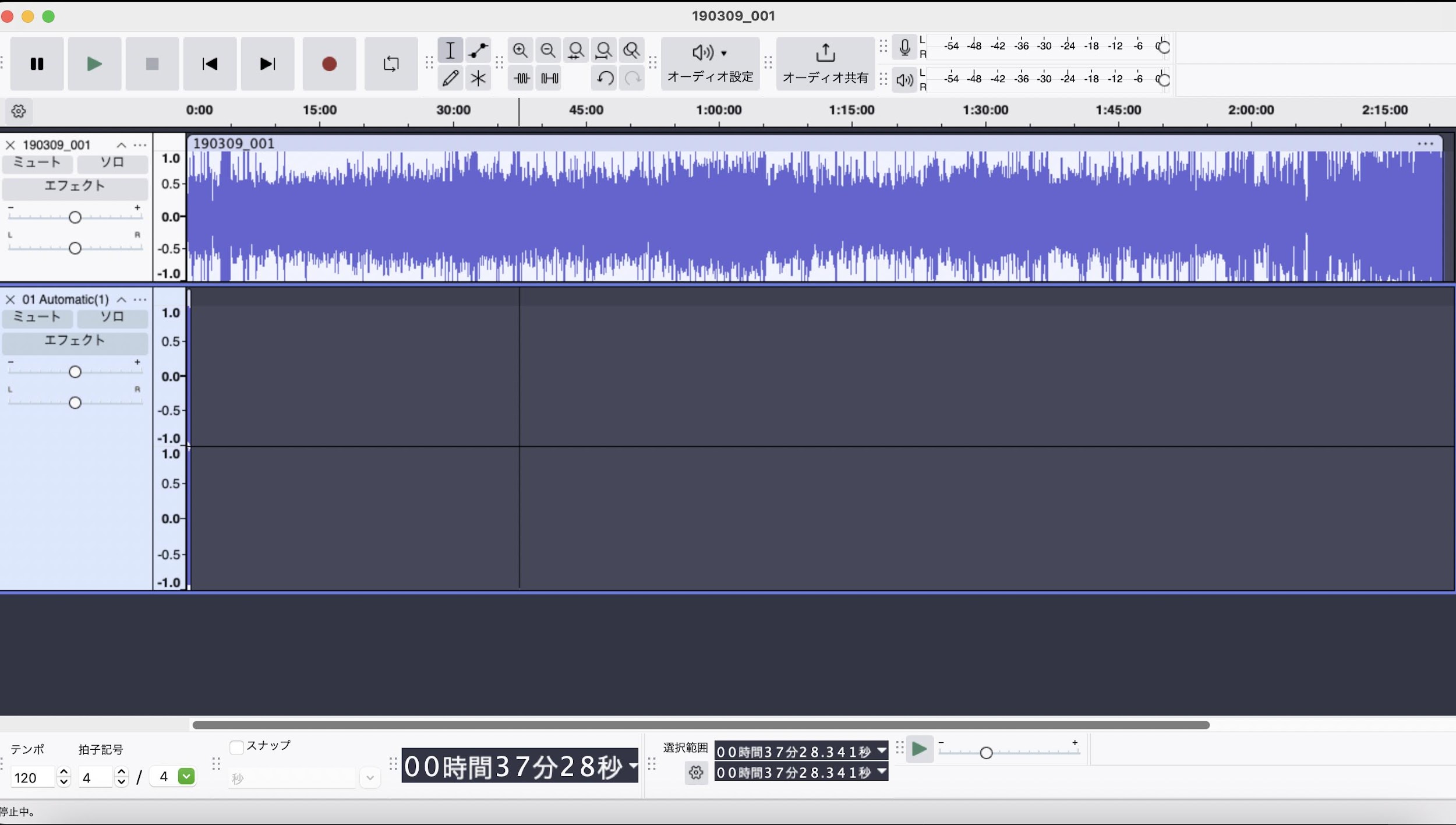

4-5. Audacity:無料ソフトの代表格とその明確な限界点

Audacityは無料で利用できる定番音楽編集ソフトで、シンプルな録音やBGMカット、調整作業などに適しています。

ただし、48kHz対応ではありますが、32-bit floatや高度なVST対応は限定的です。

本格的な動画制作ではPart2で示した基準を満たせないため、性能不足となる点を押さえておく必要があります。

| 項目 | 特徴 |

| 強み | 無料で利用可能、基本的な編集は十分対応 |

| 主な用途 | 簡単な録音、学習用、個人利用 |

| 課題 | プロ基準の機能不足、大規模制作には不向き |

| 基準対応 | 48kHzは対応、32-bitやVSTは制限あり |

Part5. Q&A|音楽編集についてよくある質問

Q1. 完成後の動画でもBGMを編集できますか?

結論、可能です。

例えばFilmoraの[AIオーディオストレッチ]機能を使えば、動画の長さに合わせてBGMを自然に延長・短縮できます。

また、不要な効果音を差し替えたり、ボーカルを分離してインスト化することも簡単に行えます。

Q2. VSTプラグインはどこで入手できますか?おすすめは?

各メーカー公式サイトや音楽制作系マーケットプレイスで配布されています。

音楽編集向けには「iZotope Ozone」や「Neoverb」などが人気で、ミックスや空間演出の幅を広げられます。

Q3. 高価な機材がないと音楽編集はできませんか?

必ずしも必要ではありません。

BGMや効果音はソフト側の調整で十分にクオリティを高められます。

今回紹介したFilmoraならAI補正やダッキングを駆使して、ナレーションとのバランスを自動最適化することが可能です。

まとめ:音楽編集ソフト選びで動画クオリティは劇的に変わる

本記事では、動画に欠かせない音楽編集の重要性から、2025年における選び方の新基準、そして具体的なおすすめソフトまで詳しく解説しました。

「48kHzサンプリングレート」「32-bit float処理」「VSTプラグイン対応」という3つの基準を満たすことで、BGMや効果音を映像に最適化し、より高い没入感と説得力を持つ作品が仕上がります。

特にFilmoraは、これらすべてを満たしつつ動画編集と音楽編集を同じ環境で完結できるため、効率性と表現力を両立したいクリエイターにとって強力な選択肢です。

また、作曲やミキシングに特化したい場合は、Adobe AuditionやREAPER、Logic ProなどのDAWも有効な選択肢となります。

ぜひあなたの制作スタイルや予算に合わせて最適なソフトを選び、視聴者に“伝わる音楽”を届けてください。

音楽編集ソフトへの投資は、動画全体の完成度を底上げし、視聴体験を大きく向上させるはずです!

役に立ちましたか?コメントしましょう!